核被害の発信 試行錯誤 原爆資料館 開館70年 外国人の入館増 混雑解消に課題

25年8月24日

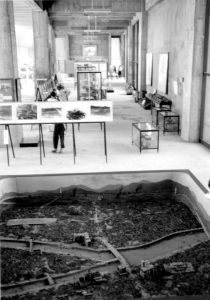

24日、開館70年の節目を迎えた広島市中区の原爆資料館。被爆10年後のオープン当初から、いかに平和を訴えるか、試行錯誤を続けてきた。(樋口浩二、新山創)

無残に破れたズボン、ブラウス…。犠牲になった子どもたちの衣服が並ぶ本館の展示ケース前には連日、人だかりができる。22日にフランスから訪れた大学生セロ・ブラムさん(21)は2時間余りかけて館内を巡り、「学校で一切教わらなかった悲惨な被害の実態に衝撃を受けた」と話した。

被爆直後から焦土を歩き、資料収集に努めたのが、初代館長に就いた地質学者の故長岡省吾さんだった。被爆した瓦や瓶、石を集める活動に共鳴した商店主、学生たちに協力の輪が広がり、開館を後押ししたという。

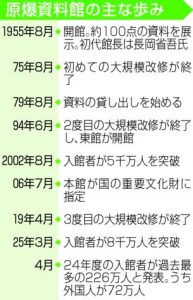

1975年に初の大規模改修を施し、2019年までみたび重ねた。直近の改修前の17年には、被爆者の姿を再現した人形を撤去。市民から反対の声も出たが、「実物重視」にかじを切った。

近年は外国人の入館者が増え、過去最多だった昨年度は72万人と、全体(約226万人)の3分の1を占めるまでに。混雑解消も課題となっている。市は受け入れを強める修学旅行生の見学スペースを確保するため東館地下1階に28年、新たな展示スペースをつくる。

70年間、核兵器の非人道性を発信し続けてもなお、核を巡る国際情勢は厳しさを増す。落葉裕信学芸係長は、資料を通じた惨禍の記憶の継承という「原点」を改めて胸に刻む。「二度と繰り返してはいけない、という被爆者の願いを次代に伝えていくのが私たちの責任です」

(2025年8月24日朝刊掲載)

無残に破れたズボン、ブラウス…。犠牲になった子どもたちの衣服が並ぶ本館の展示ケース前には連日、人だかりができる。22日にフランスから訪れた大学生セロ・ブラムさん(21)は2時間余りかけて館内を巡り、「学校で一切教わらなかった悲惨な被害の実態に衝撃を受けた」と話した。

被爆直後から焦土を歩き、資料収集に努めたのが、初代館長に就いた地質学者の故長岡省吾さんだった。被爆した瓦や瓶、石を集める活動に共鳴した商店主、学生たちに協力の輪が広がり、開館を後押ししたという。

1975年に初の大規模改修を施し、2019年までみたび重ねた。直近の改修前の17年には、被爆者の姿を再現した人形を撤去。市民から反対の声も出たが、「実物重視」にかじを切った。

近年は外国人の入館者が増え、過去最多だった昨年度は72万人と、全体(約226万人)の3分の1を占めるまでに。混雑解消も課題となっている。市は受け入れを強める修学旅行生の見学スペースを確保するため東館地下1階に28年、新たな展示スペースをつくる。

70年間、核兵器の非人道性を発信し続けてもなお、核を巡る国際情勢は厳しさを増す。落葉裕信学芸係長は、資料を通じた惨禍の記憶の継承という「原点」を改めて胸に刻む。「二度と繰り返してはいけない、という被爆者の願いを次代に伝えていくのが私たちの責任です」

(2025年8月24日朝刊掲載)