『生きて』 核兵器廃絶をめざすヒロシマの会共同代表 森滝春子さん(1939年~) <11> 仕事と子育て

25年8月26日

両親と同居 組合活動とも両立

1965年に長男を出産しましたが、展夫は体が弱く、小さな命をつなぐことに懸命の毎日。つわりで母体に必要な栄養が不足していたからでしょう。子どもに申し訳なく、自分を責めました。結婚も長くは続かず、1歳の誕生日は母子2人でした。仕事と育児の両立に苦しんだ末に実家へ戻り、両親が亡くなるまで同居しました。

≪廿日市市内の中学校に勤めながら、30~40代は労働組合運動に力を注ぐ≫

学校では事務を担うほか、平和教育のカリキュラム作成や研修も担当しました。組合では広教組の佐伯支部婦人部長などに就き、日直体制の見直しや育児休業の導入など、女性が働くための権利を勝ち取るため頑張りました。

昔は産後2週間で職場復帰する先生もいたんです。私は、公務員は適用除外とはいえ労働基準法を参照し、産前産後に6週間ずつの産休取得を率先しました。生理休暇も他の教職員がいる前で声に出して校長に申請。制度の周知に努めました。支部内を回って現場の声を聞いて歩き、交渉の課題にしました。

≪一方の父市郎は、広島県被団協理事長や原水禁国民会議の議長などの立場で奔走。海外も飛び回っていた≫

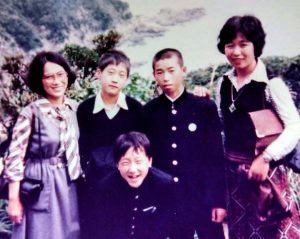

原爆に右目を奪われ、年齢を重ねた心身の疲労―。同居していただけに痛いほど分かりました。それでも、時間を見つけては孫と遊んでくれました。口癖は「子どもはかわいがり過ぎることはないよ」。あんなに忙しい人なのに、鍋でご飯を炊くのは家族で一番上手でした。

父にとって、原水禁運動以上につらかったのが被爆者運動だと思います。福祉ではなく、戦争を遂行した国の責任として死没者らも「国家補償」の対象とする被爆者援護法が悲願でしたが、被団協には「生存被爆者に手当があればいい」が本音の人もいましたから。疲れ果てて夜に帰宅し、座禅を組む父の肩を黙ってもんであげたものです。

(2025年8月26日朝刊掲載)