[歩く 聞く 考える] 客員編集委員 佐田尾信作 兵たちの玉音放送

25年8月28日

従うのか 一寸先は闇だった

1945年8月30日、連合国軍総司令部(GHQ)のマッカーサーが神奈川県・厚木飛行場に悠然と降り立った。その日から間もなく80年。昭和天皇自ら終戦の詔書を読んだ玉音放送の「8月15日」だけではなく「8月30日」に至る日々もまた、戦後日本にとって重大な分岐点ではなかったか。

当時の陸海軍の動静を調べると、玉音放送の前後に降伏にあらがった部隊や個人が存在していた。陸軍の一部が宮城(現在の皇居)占拠を企てた事件は映画にもなったが、マッカーサー到着を控えた厚木でも海軍航空隊の反乱が起きている。横須賀鎮守府の陸戦隊が鎮圧へ待機し、海軍内部の同士打ちになりかねなかった。同じ海軍航空隊では大分飛行場(大分市)から宇垣纒(まとめ)率いる艦上爆撃機彗星(すいせい)11機が玉音放送を聞いて沖縄へ出撃し、戦死者を出した。

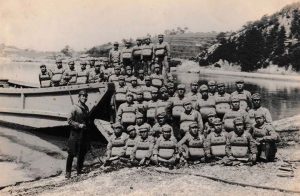

太平洋戦争末期、陸軍は「四式肉薄連絡艇(マルレ)」、海軍は「震洋」と名付けた爆雷搭載の水上特攻艇を「本土決戦」に備えて海岸線に送り込んだ。「出発は遂に訪れず」などの自伝的小説がある、作家島尾敏雄は鹿児島県加計呂麻島の震洋隊隊長だった。

「特攻戦に対する即時待機の態勢はまだ解かれていないから間違わないように」

玉音放送を聞いた彼はこう隊員にくぎを刺し、敵艦が正式な交渉を待たずに海峡に侵入すれば出撃すると訓示した。最前線の一寸先は闇、皆が疑心暗鬼に陥る。

マルレはどうか。玄界灘に配備された海上挺進(ていしん)戦隊の一つは約50隻で夜間訓練を行い、爆雷や燃料も十分、いつでも出撃できた。15日に自決した陸相阿南惟幾らの遺書がガリ版刷りで隊内に出回り、緊張は解けなかったものの、そのまま日々は過ぎていく―。当時20歳に満たない船舶特別幹部候補生(船舶特幹)の手記にある。

瀬戸内海の他の特攻部隊にも不穏な空気が漂っていた。戦後、広島の市民運動の顔となる牧師宗像基の「特攻兵器蛟龍(こうりゅう)艇長の物語」を引く。特殊潜航艇蛟龍の訓練を指導中の彼が大浦崎基地(呉市)へ帰隊を命じられたのが14日。出撃かと思いきや、翌日に玉音放送を聞く。宮崎県沖へ出撃を強行したが「軽挙妄動を慎め」との命令に涙をのんで従い、近海で魚雷を放って憂さ晴らししたという。出撃寸前の態勢を解かれ、瀬戸内海一円から呉軍港のドックへ回収された蛟龍は数百隻に及んだ。

陸海軍の高官たちは事態の沈静化に奔走した。呉鎮守府司令長官金沢正夫は自ら特攻隊員たちを説いて回り「大命(勅命)に背く者は出なかった」と自伝で回想。唯一、人間魚雷回天部隊の平生突撃隊(山口県平生町)で特攻長が単身宣伝ビラをまいたのを戒め、彼の自決を断念させたという。

広島には昭和天皇があえて特使として皇族を送り、陸軍船舶司令部に「聖旨」を伝えていた。

「幸ノ浦の十教が終戦の時、天皇陛下のご心配の種の一つになっていたことに、驚きと恐懼(きょうく)を感じたのです」(斎藤義雄の手記)

十教(第10教育隊)は江田島にあったマルレの訓練基地。斎藤は隊長だった。広島では不測の事態は起きず、その焼け野原にむしろ「胸を締めつけられる思い」と戦後皇籍を離脱した元特使は雑誌で回想している。十教はこの焦土で救援に奔走していたはずだ。

終戦と聞いて戸惑う、その心境が今なお気になる。「宇垣特攻」を追った作家松下竜一著「私兵特攻」の一節に目が留まった。玉音放送の後になぜ命を捨てたのか―とテレビ局から問われた慰霊祭の協力者がこう反論している。

「どうして、こんな平和が来ると分かるんですか」

ある日突然、一命を賭した大事に終止符が打たれ、その意味を理解できない現実。取材で複数の証言を聞いたが、特攻隊員は処刑されるといううわさも流れる。大命に従うか、あらがうか、それとも…。あの時、戦争の火種が再燃するような「激震」が走らなかったことが奇跡にも思えてくる。

45年12月、陸軍省、海軍省は第一、第二復員省に改組され呉軍港も半世紀の歴史を閉じる。呉から広島へ救援に入った陸戦隊員の一人は丸腰で市中の警備に就いて「スモールボーイ!」と長い足の米兵に笑われた。敵意は抱かず、こんな連中と戦ったのかと驚く。

戦艦大和沖縄特攻に従った駆逐艦雪風の水兵西崎信夫は復員すると「世間さまに恥じることはない」と母親に出迎えられ、「戦争の自慢話はするな」と諭されもした。そんな逸話一つも「不戦の礎」だろう。西崎に筆者は一度だけ会ったことがある。この夏の映画「雪風 YUKIKAZE」を見て思い返している。(文中敬称略)

(2025年8月28日朝刊掲載)