「陣中名号」 広島の寺で発見 戦中に兵士へ配布 追悼と平和追求の思い新たに

25年9月1日

浄土真宗本願寺派の浄行寺(広島市安佐南区川内)で、戦中に兵士へ渡されたとされる「陣中名号(陣中尊号)」が保管されていた。地元では80年前、建物疎開の作業に動員された多くの住民が原爆に遭い亡くなっている。同寺は、当時の宗教界の戦争協力を示す陣中名号を機縁として、追悼と平和追求の思いを新たにしている。(城戸良彰)

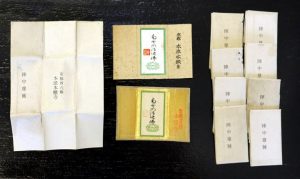

坂山厚住職(76)によると、陣中名号は7年ほど前、住職家族の仏壇の引き出しから12個見つかった。包み紙入りの三つ折りの厚紙札で、広げると縦5・5センチ、横8センチ。中央には「南無阿弥陀仏」の名号が記される。戦地でも時や場所に関係なく礼拝するためのもので、同派本山の西本願寺(京都市)は、各地の寺や従軍布教使を通じて盛んに配布したとされる。

見つかったのは戦地へ赴く地元の兵士に配った余りだろうか。坂山住職は「以前に母から『ある』と聞いた覚えはあったが、由来やどういう思いで保管していたのかは分からない」と話す。詳細が不明のため、見つけた後もしばらくはそっとしておいたという。

同寺の地元、旧川内村では戦時中、川内村国民義勇隊が組織され、勤労奉仕に従事していた。1945年8月6日は爆心地近くに出ていた約200人が犠牲となった。村民の1割に当たり、多くの働き手を失ったことで、地域は戦後苦難の歴史をたどった。

同寺は戦後、毎月6日に本堂で法要を営んできた。当時を知る人も少なくなり、2018年ごろ区切りをつけた。だが、住民による法要は今でも毎月続いている。

今年3月の法要で、坂山住職は初めて、集まった遺族たちに陣中名号を紹介。本来、真宗は迷信を排し、験担ぎなどにすがらない教えだが、兵士には「お守り」として人気だったことなどを説明した。

「被爆80年の節目に、戦時中の事実を伝えていこうと思った。教えを曲げ戦争に加担した反省すべき歴史を見据えたい」と語る。今後も折に触れ、宗派の戦争責任を含めた陣中名号にまつわる話をしていくつもりだ。

浄行寺で保管されていた陣中名号。どのような形で配られ、戦地で受容されていたのか。

龍谷大講師の野世英水さん(真宗学)は「戦争のたび西本願寺の中に国策協力のための部署が設けられ、かなりの数の陣中名号が配布されていった」と話す。実態は不明な部分も多いが、日清戦争の頃には既に配られていたとみられる。

兵士の証言などから、戦地では「弾よけのお守り」として重宝がられていたようだ。ただ、戦時専用というわけではなく、懐中名号とも呼ばれて携帯用の本尊として用いられてきた。

戦地向けは概して簡素な作りで、浄行寺のものも中央に名号が記されただけだが、中には、左右に親鸞や蓮如の絵像を配するなどのパターンもある。

親鸞の和讃や消息の一節を記したものもあり、滅私奉公を説いたようにも聞こえる部分などが都合良く使われた。例えば「生死の苦海ほとりなし ひさしくしづめるわれらをば 弥陀弘誓(ぐぜい)のふねのみぞ のせてかならずわたしける」という和讃。本来は、苦しみに満ちた人々を救う阿弥陀仏の慈悲深さを表現したものだが、死を恐れぬよう説くものとして利用された。

野世さんは「戦意の高揚を図り、教団として国家に尽くす姿勢を示す手段だった」と指摘する。

戦後80年に際し、浄土真宗本願寺派総合研究所が同派僧侶向けの「宗報」3月号に掲載した「平和に関する論点整理」では、日中戦争での「軍隊布教」の例として、陣中名号や数珠などが配られたと言及している。これら「戦争に積極的に加担した過去」に対し、宗門として「事実とその責任を省みる」立場を表明している。(城戸良彰)

(2025年9月1日朝刊掲載)

坂山厚住職(76)によると、陣中名号は7年ほど前、住職家族の仏壇の引き出しから12個見つかった。包み紙入りの三つ折りの厚紙札で、広げると縦5・5センチ、横8センチ。中央には「南無阿弥陀仏」の名号が記される。戦地でも時や場所に関係なく礼拝するためのもので、同派本山の西本願寺(京都市)は、各地の寺や従軍布教使を通じて盛んに配布したとされる。

見つかったのは戦地へ赴く地元の兵士に配った余りだろうか。坂山住職は「以前に母から『ある』と聞いた覚えはあったが、由来やどういう思いで保管していたのかは分からない」と話す。詳細が不明のため、見つけた後もしばらくはそっとしておいたという。

同寺の地元、旧川内村では戦時中、川内村国民義勇隊が組織され、勤労奉仕に従事していた。1945年8月6日は爆心地近くに出ていた約200人が犠牲となった。村民の1割に当たり、多くの働き手を失ったことで、地域は戦後苦難の歴史をたどった。

同寺は戦後、毎月6日に本堂で法要を営んできた。当時を知る人も少なくなり、2018年ごろ区切りをつけた。だが、住民による法要は今でも毎月続いている。

今年3月の法要で、坂山住職は初めて、集まった遺族たちに陣中名号を紹介。本来、真宗は迷信を排し、験担ぎなどにすがらない教えだが、兵士には「お守り」として人気だったことなどを説明した。

「被爆80年の節目に、戦時中の事実を伝えていこうと思った。教えを曲げ戦争に加担した反省すべき歴史を見据えたい」と語る。今後も折に触れ、宗派の戦争責任を含めた陣中名号にまつわる話をしていくつもりだ。

「戦意高揚国家に尽くす姿勢示す」 専門家の龍谷大講師に聞く

浄行寺で保管されていた陣中名号。どのような形で配られ、戦地で受容されていたのか。

龍谷大講師の野世英水さん(真宗学)は「戦争のたび西本願寺の中に国策協力のための部署が設けられ、かなりの数の陣中名号が配布されていった」と話す。実態は不明な部分も多いが、日清戦争の頃には既に配られていたとみられる。

兵士の証言などから、戦地では「弾よけのお守り」として重宝がられていたようだ。ただ、戦時専用というわけではなく、懐中名号とも呼ばれて携帯用の本尊として用いられてきた。

戦地向けは概して簡素な作りで、浄行寺のものも中央に名号が記されただけだが、中には、左右に親鸞や蓮如の絵像を配するなどのパターンもある。

親鸞の和讃や消息の一節を記したものもあり、滅私奉公を説いたようにも聞こえる部分などが都合良く使われた。例えば「生死の苦海ほとりなし ひさしくしづめるわれらをば 弥陀弘誓(ぐぜい)のふねのみぞ のせてかならずわたしける」という和讃。本来は、苦しみに満ちた人々を救う阿弥陀仏の慈悲深さを表現したものだが、死を恐れぬよう説くものとして利用された。

野世さんは「戦意の高揚を図り、教団として国家に尽くす姿勢を示す手段だった」と指摘する。

戦後80年に際し、浄土真宗本願寺派総合研究所が同派僧侶向けの「宗報」3月号に掲載した「平和に関する論点整理」では、日中戦争での「軍隊布教」の例として、陣中名号や数珠などが配られたと言及している。これら「戦争に積極的に加担した過去」に対し、宗門として「事実とその責任を省みる」立場を表明している。(城戸良彰)

(2025年9月1日朝刊掲載)