原爆被害を追究 解明が使命 広島大平和センター 設立50年 逆風の船出 平和学の礎に

25年9月1日

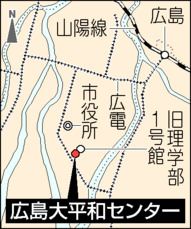

広島大平和センター(広島市中区)が、前身の平和科学研究センター(平和科研)の設立から50年を迎えた。平和学に関する学術研究機関として国内で初めて発足し、現在も国立大では唯一の機関になる。被爆した大学の責務として原爆被害の解明に取り組み、核兵器の非人道性を伝えている。(山本祐司)

平和科研は、総合的な平和研究所を広島に求める声を受け、被爆30年の1975年7月8日に発足した。初代センター長には東京大教授の関寛治氏が就任。関氏は73年に発足した日本平和学会の初代会長を務め、国内の平和研究の草分け的存在だった。

正式な発足式は8月1日に広島大本部で開かれた。当時の本紙記事によると、飯島宗一学長はあいさつでこう述べた。「平和研究は日本だけでなく世界中が必要としている重要なテーマで地元の市民をはじめ内外の研究者の協力をお願いし世界的なレベルにまで発展させたい」。関氏を招いたのもその意気込みを表していた。

ただ、船出は順風満帆だったわけではない。設立の予算は文部省(現文部科学省)に認められず、学内の予算とスタッフを運用する「学内措置」でしのいだ。関氏も広島大総合科学部に籍をあてがわれ着任した。それでも関氏が「研究所の発足は全世界的な意味を持っている」と語るほど、センター発足は熱気に満ちていた。

その礎は、平和センターに改称(2018年)後も受け継がれている。原爆被害や核兵器廃絶を掘り下げる「ヒロシマ平和研究」と、平和構築や貧困、難民問題など幅広い課題に向き合う「グローバル平和研究」を掲げ、大学院と学部の平和教育に力を注ぐ。

平和に関する新たな「知の拠点」づくりも目指す。広島大は24年、広島市と市立大、広島平和文化センターとの4者で「ヒロシマ平和研究教育機構」を設立した。広島大本部跡地(中区)にある被爆建物の旧理学部1号館を活用し、共同研究を進める。

25年4月、平和センターのトップを8年務めた川野徳幸教授が退き、新センター長にファンデルドゥース瑠璃准教授が就いた。

広島大平和センターが果たしてきた役割や今後の展望について、前センター長の川野徳幸教授に聞いた。(山本祐司)

―設立から50年をどう振り返りますか。

原点は、原爆被害を明らかにすることで核兵器の非人道性を伝える研究。そこはぶれない。推計値で「14万人±1万人」とされる1945年末までの広島原爆の犠牲者数の実態、黒い雨の実際の降雨地域など解明されていないことはまだまだ多い。被爆者が発する声や社会的に受けた差別なども研究していかないといけない。

―平和教育のありようは変わりましたか。

平和科研から平和センターに改称し、平和教育は強化してきた。全学で選択必修化した平和科目は例年27~29科目開き、1学年約2500人が受ける。世代交代が進み、若者が家庭で学ぶ機会が減る以上、戦争や原爆の被害、悲劇を共有し継承する場が必要になる。次世代の研究者の育成も課題だ。

―広島市など4者で取り組む「ヒロシマ平和研究教育機構」の今後は。

「オール広島」で取り組むのが趣旨だ。被爆地ならではのテーマを決めて共同研究する。今秋から始める市立大、広島修道大との大学院の単位互換は共同教育の取っかかりだ。機構の拠点になる広島大本部跡地の旧理学部1号館は1階に原爆に関する学際的な資料を展示し、ピースツーリズムにも活用したい。

(2025年9月1日朝刊掲載)

平和科研は、総合的な平和研究所を広島に求める声を受け、被爆30年の1975年7月8日に発足した。初代センター長には東京大教授の関寛治氏が就任。関氏は73年に発足した日本平和学会の初代会長を務め、国内の平和研究の草分け的存在だった。

正式な発足式は8月1日に広島大本部で開かれた。当時の本紙記事によると、飯島宗一学長はあいさつでこう述べた。「平和研究は日本だけでなく世界中が必要としている重要なテーマで地元の市民をはじめ内外の研究者の協力をお願いし世界的なレベルにまで発展させたい」。関氏を招いたのもその意気込みを表していた。

ただ、船出は順風満帆だったわけではない。設立の予算は文部省(現文部科学省)に認められず、学内の予算とスタッフを運用する「学内措置」でしのいだ。関氏も広島大総合科学部に籍をあてがわれ着任した。それでも関氏が「研究所の発足は全世界的な意味を持っている」と語るほど、センター発足は熱気に満ちていた。

その礎は、平和センターに改称(2018年)後も受け継がれている。原爆被害や核兵器廃絶を掘り下げる「ヒロシマ平和研究」と、平和構築や貧困、難民問題など幅広い課題に向き合う「グローバル平和研究」を掲げ、大学院と学部の平和教育に力を注ぐ。

平和に関する新たな「知の拠点」づくりも目指す。広島大は24年、広島市と市立大、広島平和文化センターとの4者で「ヒロシマ平和研究教育機構」を設立した。広島大本部跡地(中区)にある被爆建物の旧理学部1号館を活用し、共同研究を進める。

25年4月、平和センターのトップを8年務めた川野徳幸教授が退き、新センター長にファンデルドゥース瑠璃准教授が就いた。

全学で教育強化 研究者育成も課題 前センター長 川野教授

広島大平和センターが果たしてきた役割や今後の展望について、前センター長の川野徳幸教授に聞いた。(山本祐司)

―設立から50年をどう振り返りますか。

原点は、原爆被害を明らかにすることで核兵器の非人道性を伝える研究。そこはぶれない。推計値で「14万人±1万人」とされる1945年末までの広島原爆の犠牲者数の実態、黒い雨の実際の降雨地域など解明されていないことはまだまだ多い。被爆者が発する声や社会的に受けた差別なども研究していかないといけない。

―平和教育のありようは変わりましたか。

平和科研から平和センターに改称し、平和教育は強化してきた。全学で選択必修化した平和科目は例年27~29科目開き、1学年約2500人が受ける。世代交代が進み、若者が家庭で学ぶ機会が減る以上、戦争や原爆の被害、悲劇を共有し継承する場が必要になる。次世代の研究者の育成も課題だ。

―広島市など4者で取り組む「ヒロシマ平和研究教育機構」の今後は。

「オール広島」で取り組むのが趣旨だ。被爆地ならではのテーマを決めて共同研究する。今秋から始める市立大、広島修道大との大学院の単位互換は共同教育の取っかかりだ。機構の拠点になる広島大本部跡地の旧理学部1号館は1階に原爆に関する学際的な資料を展示し、ピースツーリズムにも活用したい。

(2025年9月1日朝刊掲載)