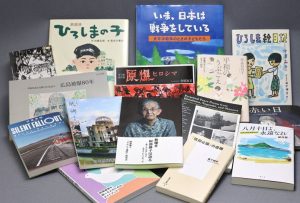

80年の節目 語り継ぐ務め 「原爆・平和」関連出版 この1年

25年8月30日

養護ホーム入所者38人の体験記/報道の視点から見た戦争

ヒロシマ関連作品をコラージュ/四国五郎の朗読詩 絵本に

終戦・被爆から80年を迎えた。被爆者が初めて全国で10万人を下回るなど、記憶の継承が一層の課題となっている。この1年間も「原爆・平和」に関連した出版が相次いだ。節目に合わせて出た証言集や原爆文学などさまざまなジャンルの本を紹介する。=敬称略(仁科裕成)

記憶をつなぐ

被爆者の平均年齢は86歳を超えた。当時を知る証言者は減りつつあるが、記憶をつなごうとする営みは途絶えない。被爆者運動に草創期から関わった阿部静子(98)は、自身の体験を「ヒロシマ通信」研究会とまとめ、「被爆者 阿部静子は語る」を出版した。89歳となる早志百合子は「平和のうぶごえ」(毎日新聞出版)を刊行。手記集「原爆の子」(1951年)の執筆者の一人として、戦後をどう生きてきたか語る。

広島原爆被爆者援護事業団の「紙碑 第九集」は、原爆養護ホームの入所者38人による貴重な体験記だ。千人にも及ぶ被爆者の「声」を録音し続けたジャーナリスト伊藤明彦の著作集の刊行が始まった。第1巻の「伊藤明彦の仕事1」(編集室水平線)は、「未来からの遺言」と「被爆太郎伝説」を収めた。

過去を掘り起こす

8月だけ戦争に関する記事が集中することをやゆする言葉に「8月ジャーナリズム」がある。新聞記者の栗原俊雄は「戦争と報道」(岩波書店)を出版。戦争について考え、発信し続ける必要性を訴える。貴志俊彦は当時の報道の視点から戦争を見つめ直し、従軍特派員の残した写真や記事を基に「戦争特派員は見た」(講談社)を刊行した。「ヒロシマ遡上(そじょう)の旅」(本の泉社)は、医師川越厚が広島を歩き、被爆した父の体験と気持ちを追想した。

鈴木冬悠人の「原爆誕生」(岩波書店)は、米国の科学者たちの声を基に原爆の開発と使用に至った経緯を追いかけた。映画監督の伊東英朗は「サイレント・フォールアウト」(河出書房新社)で、核実験による被害を受けた米国市民の実態に迫った。日本側の原爆開発については、当時の機密資料などを渉猟した上山明博の「仁科芳雄 『原爆を作ろうとした物理学者』がみたもの」(青土社)が出た。

表現の広がり

小説家、詩人、絵本作家たちも多様な表現で、戦争や原爆を伝えた。広島市在住の作家小山田浩子は、戦争体験の継承をテーマにした小説「作文」(U―NEXT)を書いた。もやもやする展開なのは、危うさをともなった「分かりやすい物語」への抵抗の試みだ。被爆者の天瀬裕康は、「混成叙事詩 廃墟から平和都市を」(コールサック社)を出版。昭和から令和までに作った、ヒロシマについての俳句、短歌、漢詩、自由詩をコラージュした。

広島・長崎などで、子ども時代に戦争を体験した17人へ聞き取りをした堀川理万子は、絵本「いま、日本は戦争をしている」(小峰書店)を出版。中澤晶子作、ささめやゆき絵の児童書「ひろしま絵日記」(同)は、続いていくはずだった日々を原爆によって奪われた少女に思いを寄せた。

リニューアル

過去に発表された作品をリニューアルして、次世代へ伝えようとする取り組みもある。「1945年8月6日 あさ8時15分、わたしは」(童心社)は、原爆を体験した6人の子どもたちの声と、画家いわさきちひろの絵を収録。67年の絵本「わたしがちいさかったときに」を再構成した。人気絵本作家・長谷川義史の「ひろしまの子」(BL出版)は、反戦反核を貫いた四国五郎の朗読詩が45年の時を経て絵本になった。

「漫画いしぶみ」(ポプラ社)は、ドキュメンタリー番組を基にしたサメマチオによる漫画。建物疎開作業に動員中の1年生全員が被爆死した広島二中(現観音高)の悲劇を伝える。

復刊・増補

80年の節目を機にした復刊で、名作に光が当てられた。野坂昭如の「戦争童話集 完全版」(中央公論新社)は、どの物語も冒頭は「昭和二十年、八月十五日」で始まる14作を収めた。岩波文庫「屍(しかばね)の街・夕凪(ゆうなぎ)の街と人と」は、大田洋子の代表的な2作を収録。小鳥遊(たかなし)書房は2021年に出版した大田の原爆作品集「人間襤褸(らんる)/夕凪の街と人と」の増補新版を出した。

陸軍船舶部隊(暁部隊)に所属し、原爆投下後に救援活動に当たった寺尾知文の「きり絵画文集 原爆 ヒロシマ」(潮書房光人新社)は、43年ぶりの再版。白黒の繊細な表現が、読者の想像力を喚起する。

(2025年8月30日朝刊掲載)