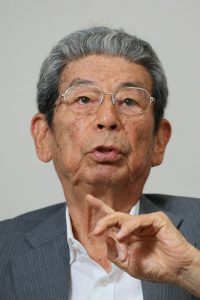

戦後80年 広島不屈のモノ語り 先人の歩み <3> もみじ銀行元頭取 森本弘道さん(90)

25年9月2日

復興支えた「金融の責任」

経営再建へ 決断の連続

≪原爆投下時は10歳。父の養父母と地御前村(現廿日市市)で暮らしていた。きのこ雲を目撃し、黒い雨にも遭った。≫

国民学校の授業中、強い光と音に続いて爆風で教室の窓が割れた。先生が止めるのも聞かず裏山に駆け上った。きのこ雲から緑や赤、黄のひものような物が垂れ下がっていた。その後、学校に多くのけが人が運ばれてきた。亡くなった人を教室に移すのを手伝った。耳がちぎれたり片目がなかったり、男か女かも分からない。海辺に流れ着いた遺体もあり怖かった。

≪父の亨さん(1987年に91歳で死去)は、経営していた金融機関、広島無尽(もみじ銀行の前身)の再建に全力を注いだ。≫

爆心地に近い八丁堀(現中区)に会社と自宅があり、父は死んだと思った。実際は広島を離れていて助かったが、従業員19人を失った。父は寝食を忘れて働いたのだろう。通帳や印鑑を失った人への預金の払い出しに奔走し、3カ月ほど音信不通だった。父は後に「それが金融機関の責任だ」と語っていた。

≪自身も金融の道を歩む。90年、広島総合銀行の頭取に就いた。最大の苦境はバブル経済崩壊後の金融危機。不良債権の処理に苦しみ、99年に400億円の公的資金を受け入れた。≫

いくら処理しても不良債権が出た。国からの借金にはためらいもあったが、当時の宮沢喜一蔵相から電話で説得された。池の水を満たしておき、少しずつ返していった方がいいとの考えに至り、私が決断した。

当時は都市銀行でも破綻や再編が続き、難しい時代だった。それでも公的資金を入れるに至ったのは私の失敗だ。批判も浴びた。行員には「飲みに行くときは社章を外してくれ」と頼んだ。

≪2001年にせとうち銀行(呉市)と経営統合し、04年の合併でもみじ銀行(広島市中区)を設立。06年には山口銀行(下関市)と経営統合し、山口フィナンシャルグループ(FG、同市)が発足した。≫

せとうち銀も不良債権に苦しんでおり、頭取だった前田邦男さん(11年に77歳で死去)と統合を協議した。公的資金を入れた広島総合銀との統合には行内の反対もあったようだ。前田さんだから話がまとまった。公的資金の返済は難しく、山口銀に連携を頼んだ。苦汁をなめたが、あの判断があったから、もみじ銀がこれだけの形で残った。

≪広島の戦後復興には経済界も貢献した。主要企業でつくる「二葉会」には亨さんも参加。公会堂や旧市民球場の建設に協力した。≫

東洋工業(現マツダ)の(社長を務めた)松田恒次さんのように、金は出すが名は残さない姿勢の経営者の存在は大きかった。それがなければ広島は今のようになっていない。今は若者が減っているが、広島は中四国地方では中心の存在。もっと自信を持っていい。(村上和生)

もりもと・ひろみち

同志社大経済学部卒。福岡相互銀行(現西日本シティ銀行)を経て、1966年に旧広島相互銀行に入行。90年2月に広島総合銀行頭取。もみじ銀行発足後も頭取を務め、2006年6月に退任。06~15年に山口フィナンシャルグループ会長。広島市中区出身。

(2025年9月2日朝刊掲載)