イチからわかる 中間貯蔵施設 <4> 今後どう進む?

25年9月3日

町議選・知事判断 鍵握る

恩恵とリスク 交付金に賛否

中国電力が「立地は可能」とした、山口県上関町での使用済み核燃料の中間貯蔵施設。今後、どのようなプロセスが想定されているのか、もし建設が決まった場合にどんなメリットが自治体にもたらされるのか、まとめました。

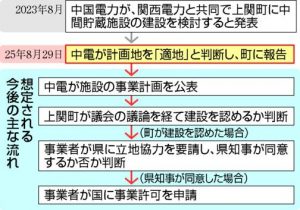

Q これからどう進む見通しなのでしょうか。

A 中電は今後、施設の規模などについて事業計画を作ります。上関町はその後、住民向けの説明会を中電や国などとともに開きたい考えです。西哲夫町長は「1年ほどかけ議論する」「1年は目安」などとしています。

Q 町はどのように判断するのですか。

A 西町長は「民意をくみ上げて議会で議論してもらい、決める」としています。町議会での議論を踏まえ、町が最終的に決める考えとみられます。また住民投票などで直接意見を聞くことには否定的です。

今後の行方を占うのは来年2月に予定される町議選です。選挙結果が町の判断に影響する可能性があります。

Q 町の意向だけで進むのですか。

A 計画地は1ヘクタールを超える見通しです。その場合、開発には森林法に基づいて知事の許可が必要です。

村岡嗣政知事は施設についての賛否を明確にしていません。一方「一つの市町村に原発と中間貯蔵施設が立地するケースは全国にない。全国にない形で加わることは不安感や負担感の増大につながる」とも話しています。今後、知事の判断が鍵となります。

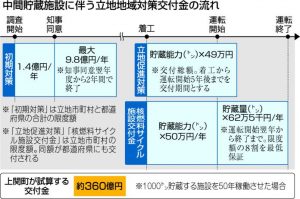

Q もし建設が決まったら、上関町や周辺市町にはどんなメリットがあるのですか。

A 「電源立地地域対策交付金」など複数の交付金が配分されます。上関町は立地可能性調査が始まった23年度から「初期対策」の交付金を受けています。着工した場合は貯蔵能力などに応じ「核燃料サイクル施設交付金」などが入ります。交付金は県にも配分され、そこから周辺市町にも配られますが、どう配分するかは県の裁量です。上関町は、使用済み核燃料を千トン貯蔵する施設を50年稼働させた場合「約360億円の交付金が入る」と試算しています。

原子力関連施設は、巨額の交付金や電力会社の寄付などの「恩恵」を目当てに、困窮した自治体が受け入れる構図が続いています。過疎地にとって原子力施設は豊かさを実現する「頼みの綱」なのです。

一方、交付金で立派な公共施設などができても維持費がかさみ、次々と原子力施設を受け入れざるを得なくなる自治体もあります。「将来世代に負担とリスクがつけ回される」「地方自治をゆがめる」との指摘が一部の専門家から出ています。(編集委員・東海右佐衛門直柄、山本洋子)

(2025年9月3日朝刊掲載)