イチからわかる 中間貯蔵施設 <5> なぜ「長期保管」が懸念されるの?

25年9月4日

「再処理」遅れ 搬出不透明

将来の不確実性 町に難題

中国電力が山口県上関町で建設を検討する使用済み核燃料の中間貯蔵施設について「貯蔵期間が想定より長期化するリスクがある」との指摘が一部の専門家から出ています。なぜでしょうか。

Q 使用済み核燃料は、中間貯蔵施設に何年置かれる予定ですか。

A 青森県むつ市の施設の場合、保管期間は「最長50年」です。中電は、上関町での詳しい計画についてまだ公表していませんが、同程度の期間となる見通しです。

Q なぜ貯蔵が長期化するリスクがあるのでしょう。

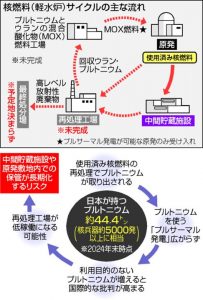

A 中間貯蔵施設から運び出す先が不透明なためです。使用済み核燃料にはウランやプルトニウムが含まれます。中間貯蔵後、核燃料を「再処理」してプルトニウムなどを取り出し、再び原発で使えるようにするのが国の方針で、「核燃料サイクル」と呼ばれます。

ただ「再処理」を担う工場は青森県六ケ所村で1993年に着工されて32年が過ぎても今なお完成していません。27回目の完成延期が昨年決まりました。

Q なぜ再処理工場は完成できないのですか。

A 原子力規制委員会の審査が長引いているからです。また工場を運営する日本原燃では、これまでミスやトラブルが相次いでいます。そもそも再処理はコスト面から米国は採用せず、英国やドイツも途中で断念。原子力大国フランスでもトラブルに見舞われています。

Q 再処理工場が今後完成すれば、搬出先が確保できるのでは。

A もし工場が完成できたとしても課題があります。工場は極めて低稼働となる恐れがあるのです。

再処理で取り出すプルトニウムは核兵器の材料になり得るため、日本は「利用目的のない分は持たない」と国際的に約束しています。既に核兵器5千発以上に相当する約44・4トンを保有し、削減を迫られています。プルトニウムの使い道は事実上、一部の原発での「プルサーマル発電」しかありません。けれども地元の反発やコスト面などから、対応できる原発は現在4基だけ。このままでは、プルトニウムを増やせない観点から再処理工場の稼働が抑制され、中間貯蔵の後に核燃料をスムーズに運び出せないリスクが生じると専門家は指摘しています。

Q 地域はどう向き合うべきなのでしょうか。

A 高レベル放射性廃棄物(核のごみ)を巡っても最終処分場の候補地探しが難航しています。処分場が決まらない以上、どこかで使用済み核燃料や核のごみを長期保管せざるを得ない状況となります。

切羽詰まった複数の難題があります。上関町はこうした将来にわたる不確実性に向き合う難しい判断を迫られることになります。

国や中電は、核燃料サイクルが想定通りにいかなかった場合を含めた複数のシナリオと影響を示し、地元に真摯(しんし)に向き合う必要があります。 (編集委員・東海右佐衛門直柄)=おわり

(2025年9月4日朝刊掲載)