[ヒロシマドキュメント] 被爆80年の歩み たどる

25年9月4日

「あの日」と地続きの今日伝える 編集委員 水川恭輔

1945年8月6日、米軍が人類史上初めて広島で実戦使用した核兵器は同年末までに推計14万人(誤差±1万人)の命を奪った。昨年8月に始めた「ヒロシマ ドキュメント 1945年」編は、さまざまな記録と証言を基に被爆前日から12月31日までの広島の一日一日を追い、未曽有の被害の実態を浮き彫りにしようと企画した。

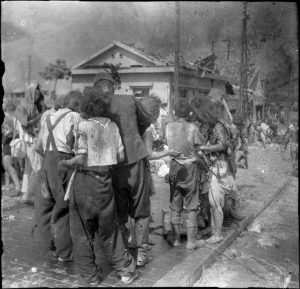

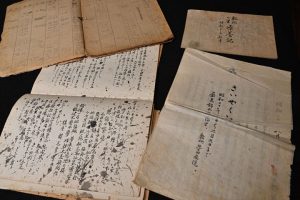

土台となったのは、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の「世界の記憶」国際登録へ、広島市と中国新聞社など5報道機関が2023年に共同申請した原爆写真1532点と映像2点だ。45年8月6日には被爆した人が自らシャッターを切り、中国新聞社の写真部員だった松重美人(よしと)さん(05年に92歳で死去)は、市民の惨状にカメラを向けた。

壊滅翌日の中心街、けが人であふれる救護所、急性放射線障害…。惨禍を克明に刻む写真に加え、当時の日記、手紙などを通じて家族や同級生を亡くした市民の胸の内を伝えた。医学記録や新聞記事を基に未知の「原子爆弾症」の治療や街の復旧の苦闘もたどった。

被害者の心身の痛苦や困窮は46年以降も続く。今年1月から45年に連なる「1946年」編を始めるとともに、現在までの市民の歩みを時系列でみる「被爆80年」編を展開。47年の初の平和祭(現平和記念式典)や、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の結成前夜、60年代の原爆ドーム保存運動などを掘り下げた。

2月に始めた「証言者たち」編では、80年を生き抜いた被害者一人一人の人生を聞き取り、戦後の苦難や次代への思いを伝えた。4編の記事数は計350本を超える。

とりわけ時系列にこだわり、浮き彫りにしたかったのは、80年前の「あの日」と私たちが生きる「今日」は決して断絶しておらず地続きであることだ。それは、人類を破滅から救おうと悲惨な体験を身をもって証言してきた原爆被害者の訴えを「わがこと」として考える足場になる。

5月31日から8月17日までは、原爆写真や映像からなる「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」が東京都写真美術館で開かれた。中国、朝日、毎日の新聞3社と中国放送、共同通信社の主催。時系列の展示構成で、連載で取り上げた写真を数多く並べ、証言や手記も説明文の随所に取り入れた。約3万7千人が訪れた。

被爆者健康手帳所持者の平均年齢は86歳を超えた。被爆の惨禍を刻むドキュメント(記録物)を守り、世界に伝える―。被爆90年、100年、さらにその先に向けた被爆地の新聞社としての責務である。

<ヒロシマ ドキュメント>

【取材】

キャップ水川恭輔、田中美千子、下高充生、山本真帆、山下美波、新山京子、宮野史康、頼金育美

【デスク】

岡田浩平

【特集紙面編集】

山本庸平、柳岡美緒、神下慶吾

【デジタル特設ページ制作】

石田枝里

(2025年9月4日朝刊掲載)