占領下 示した反核の精神 京都大生が51年に原爆展 全国に広まる契機に

25年9月15日

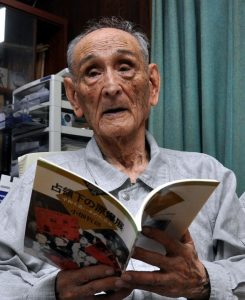

広島へ派遣の調査班 枕崎台風で犠牲 98歳小畑さん 「伝える責任」強調

連合国軍総司令部(GHQ)による占領下の1951年、京都大の学生が原爆展を地元京都市で開き、全国に先駆けて核兵器の脅威と悲惨さを伝えた。その背景には、広島原爆の被害を調査中に土石流の犠牲になった先輩への鎮魂の思いもあったという。土石流を起こした45年9月の枕崎台風から80年。原爆展の運営メンバーだった小畑哲雄さん(98)=京都府八幡市=の証言も交え、学生たちの行動の意味を改めて考える。(山本祐司)

学生帽をかぶった若者や大人が、展示パネルをじっと見つめる写真が残っている。「とにかく暑くて。冷房がなく、説明する方も聞く方も汗びっしょり。夏休みに入ると子どもの来場が増え、学生は手弁当で一生懸命に伝えた」。小畑さんが臨場感たっぷりに語る。

京大生による「綜合(そうごう)原爆展」は51年7月14~24日、京都駅前にあった老舗の丸物(まるぶつ)百貨店で開かれた。熱線、爆風、放射線による原爆の威力、人体への影響をイラスト付きで解説し、核兵器を巡る世界の動きも伝えた。文系、理系の学生がそれぞれ専門知識を生かして作ったパネルは計約180枚に上った。

GHQの報道統制がある中、原爆の被害を伝えることも会場を借りることも容易ではなかった。それでも決行した理由を、小畑さんはこう強調した。「京大は原爆をいろんな形で知っていた。知った以上は皆さんに伝える責任があった」

被爆後の広島はどうなっていたか。現地入りし調べたのが前身の京都帝国大のチームだった。爆心地の近くで土壌を採取し、放射線を測定。原爆が使われたと特定した。急性症状などに苦しむ人の治療に当たりながら、遺体を解剖して人体の障害も調べた。

枕崎台風による悲劇はそのさなかに起きた。45年9月17日、滞在先の大野陸軍病院(現廿日市市)を土石流が直撃。調査班のメンバーも流され、11人が犠牲になった。被災を乗り越えて調査班が持ち帰った資料は、後に学生の教材にも活用された。

51年5月にあった大学祭が、原爆展への弾みになった。医学部と理学部の学生が原爆をテーマに出展し、講演会も開いた。広島の調査に加わった医学部の天野重安氏や理学部の木村毅一氏、被爆作家の大田洋子氏が登壇し好評を得た。取り組みを全学に広げ、被害について広く伝えなければという機運が高まった。

世界情勢も緊迫していた。前年に朝鮮戦争が始まり、米国のトルーマン大統領が原爆の使用を示唆した。日本では、後に自衛隊となる警察予備隊が発足。小畑さんは「占領下の日本で徴兵制が復活すれば、真っ先に戦場へ行かされるのは自分たち」と覚悟したという。

核戦争に警鐘を鳴らそうと、原爆展は学生たちでつくる自治組織の同学会が主催する形で実現した。大学側は関与しない方針を示したが、個人の立場で協力する教員もいた。会場には丸木位里・俊夫妻の「原爆の図」も並び、11日間で約3万人が来場した。

展示パネルはその後も学生の人脈を通じて活用され、北海道や神奈川、大阪などを巡回した。関係者しか見られなかった原爆資料への世間の関心が高まり、原爆展が全国へ広まる契機になった。

被爆80年。ウクライナに侵攻したロシアが核兵器の使用をちらつかせるなど、現在の世界情勢も厳しさが際立つ。小畑さんは当時の情熱を重ねて力を込める。「諦めてはあかん。仲間を増やし、事実を伝えることに勝るものはない」。反戦反核に向けて行動する人たちへのエールでもある。

(2025年9月15日朝刊掲載)