原爆・核実験・原発事故・ウラン採掘… 世界の核被害 実態は 広島で5・6日 当事者集うフォーラム

25年9月29日

権利確立や補償の方策議論も

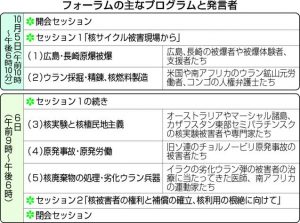

原爆や核実験、原発事故など、さまざまな核被害に遭った国内外の当事者が集う「世界核被害者フォーラム」が10月5、6の両日、広島市中区のJMSアステールプラザである。世界で戦火が絶えず、核兵器の使用も懸念される中、日米の反核2団体が10年ぶりに開催。被害の実態に迫り、核廃絶に向けた連帯を強める。(下高充生)

海外10カ国の計19人が参加を予定する。米軍が広島と長崎に投下した原爆に使われたウランの多くを産出したアフリカ中部コンゴ(旧ザイール)からは、鉱山労働者の人権擁護に取り組む弁護士が来日。原爆投下翌年に核実験が始まった中部太平洋マーシャル諸島、1986年に起きた旧ソ連のチョルノービリ(チェルノブイリ)原発事故の被害者たちも出席する。

国内からは広島、長崎の原爆や、東京電力福島第1原発事故の被害者が登壇する。第1部では、それぞれが受けた被害を報告。第2部で、被害者の権利確立や補償の方策を話し合う。「広島・人権宣言」採択も目指す。

「あらゆる核被害を知ってほしい」。主催団体の一つで、米国の「核の無い世界のためのマンハッタン・プロジェクト」共同創始者の井上まりさん(50)は強調する。「例えばウランの採掘や精錬の過程で被害に遭う人もいる。彼らの声が消されていいはずがない」

前回は被爆70年の2015年、広島市で開催。放射線被害を強いられずに生きる権利の保障などをうたう「世界核被害者人権憲章要綱」をまとめた。その源流はさらに87年、米ニューヨークで開かれた「核被害者世界大会」までさかのぼる。開催に尽力したのが、日本被団協の初代代表委員を務めた森滝市郎さん(94年死去)だった。

世界で核実験が強行されるたび、平和記念公園(中区)の原爆慰霊碑前に座り込んだ森滝さん。75年にオーストラリアの先住民からウラン採掘場の実態を聞き、大会を構想するようになったらしい。「被害者は多くの場合、弱いものの側、差別され抑圧されているものの側に生じる」。大会では、核開発が持つ植民地主義的な性格を問うた。

森滝さんの遺志を継ぐ次女の春子さん(86)=佐伯区=は、フォーラムのもう一つの主催団体「核兵器廃絶をめざすヒロシマの会」(HANWA)の共同代表を担う。今回はコンゴのウラン鉱山を舞台にした記録映画の上映や、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN(アイキャン))共同創設者のティルマン・ラフ医師の講演も企画。一般参加を呼びかけている。

被爆地で連帯の覚悟確認

企画したHANWA共同代表 森滝春子さん

世界核被害者フォーラムを2015年に続いて企画したHANWA共同代表、森滝春子さんに狙いや意気込みを聞いた。(下高充生)

―広島で、原爆にとどまらない核被害を訴える意義をどう考えますか。

人類は広島や長崎の体験から、核が一瞬で人々を大量虐殺する上に、人体や環境にずっと続く放射線被害を及ぼすことを知った。被爆地からの訴えは説得力を持つ。核は軍事利用であろうと平和利用であろうと、ウラン鉱山での開発から核実験、核戦争、廃棄物の処理といった一連のサイクルで被害者を生んでいる。そこに目を向けたい。本を絶たないと本当の核廃絶はできない。

―01年にインド東部ジャドゥゴダのウラン鉱山周辺を訪れましたね。何を見て、感じましたか。

現地の人々は元々、自給自足で自由で平和に暮らしていた。ウラン鉱山が発見されると、開発の過程で土地が放射性物質で汚染され、住民は防御措置もないまま鉱員として駆り出された。先天性の障害がある子どもたちにも出会い、核産業が人間を人間として扱ってこなかった構図が見えた。

―核被害者への援助をうたう核兵器禁止条約が21年に発効しました。

条約は画期的だが、原子力の平和利用を奪い得ない権利と定めている。核のサイクルが続く限り、核兵器をなくせたとしても問題は続く。今回まとめる宣言では、条約の課題も指摘する方向で調整している。

昨年のノーベル平和賞を受賞した日本被団協は、被害に苦しみつつも立ち上がり、手を取り合って「自らを救うと同時に人類を救う」というテーゼを打ち立てた。フォーラムに集う人々に受け継ぎたい。そして、彼らを支える国際的なつながりと、単なる同情ではない連帯の覚悟を確認する場にしたい。

(2025年9月29日朝刊掲載)