永田町発 自民総裁選 5候補の政策 <上> 核禁条約 5人消極的 防災庁は設置で一致

25年10月1日

自民党総裁選に立候補した5人は、中国新聞など全国の地方紙11社の合同インタビューに応じた。核政策やローカル鉄道の在り方など地方に根ざす問題への各自の対応を紹介する。(堀晋也、中川雅晴、秋吉正哉)

■核政策

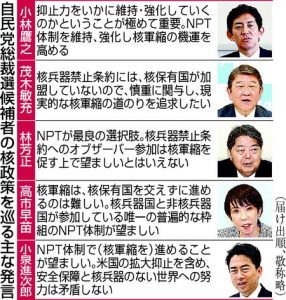

来年11月に第1回再検討会議が開かれる核兵器禁止条約の署名、批准やオブザーバー参加には、5人全員が慎重だった。いずれの候補も、安全保障環境の厳しさに触れるとともに、同条約に米国やロシアといった核兵器保有国が加盟していない現状を理由に挙げた。

中国地方で唯一立候補した林芳正官房長官(山口3区)は「核兵器のない世界への出口ともなる大変重要な条約」と、岸田、石破両政権と同じ言い回しで評価。その上で、核兵器保有国も参加する核拡散防止条約(NPT)体制での核軍縮を「最良の選択肢」とした。

オブザーバー参加については「核軍縮の進展を促す上で、望ましいとはいえない」と否定的な考え。政府が参加の是非を検討する際に過去の参加国の事例を調べた結果、「継続的に前に進んでいることは必ずしもなかった」と理由を述べた。

岸田、石破両政権はNPT体制を基軸とする核政策を進めてきた。高市早苗前経済安全保障担当相も「核保有国を交えず進めるのは難しい。核兵器国と非核兵器国が参加している唯一普遍的な枠組み」と強調した。

残る3人は米国の「核の傘」による抑止力にも言及。小泉進次郎農相は「米国の拡大抑止を含め、日本の安全保障と核兵器のない世界への努力は矛盾しない」。小林鷹之元経済安保相は「現実的な実効性のあるものを進めていくのが基本。抑止力をいかに維持・強化するかは極めて重要」と訴えた。

「唯一の戦争被爆国として核のない世界を目指すのは日本の使命」と主張するのは茂木敏充前幹事長。一方で「抑止力の中に安全保障があるのも事実。核兵器禁止条約には慎重に関与し、現実的な核軍縮の道のりを追求したい」とする。

■防災庁構想

石破茂首相が26年度の設置を目指す防災庁に関しては5人全員引き継ぐ考え。林氏は「文書に落とせないノウハウも蓄積し、(発災の)最初からうまくいくように」と意義を語った。小泉氏は「事前防災や、発災から復旧復興までの一貫した司令塔機能」などが必要とする。

茂木氏は「政府と自治体が緊密に連携し住民目線で対応する」とした。昨年、構想が持ち上がった時に異論を唱えた小林氏も「懸念された点が払拭された。進めるべきだ」とした。

高市氏は課題も指摘。「震災時の孤立が懸念される地域や医療救護をどうするか。事前に見極め対策したい」と述べた。

(2025年10月1日朝刊掲載)

■核政策

来年11月に第1回再検討会議が開かれる核兵器禁止条約の署名、批准やオブザーバー参加には、5人全員が慎重だった。いずれの候補も、安全保障環境の厳しさに触れるとともに、同条約に米国やロシアといった核兵器保有国が加盟していない現状を理由に挙げた。

中国地方で唯一立候補した林芳正官房長官(山口3区)は「核兵器のない世界への出口ともなる大変重要な条約」と、岸田、石破両政権と同じ言い回しで評価。その上で、核兵器保有国も参加する核拡散防止条約(NPT)体制での核軍縮を「最良の選択肢」とした。

オブザーバー参加については「核軍縮の進展を促す上で、望ましいとはいえない」と否定的な考え。政府が参加の是非を検討する際に過去の参加国の事例を調べた結果、「継続的に前に進んでいることは必ずしもなかった」と理由を述べた。

岸田、石破両政権はNPT体制を基軸とする核政策を進めてきた。高市早苗前経済安全保障担当相も「核保有国を交えず進めるのは難しい。核兵器国と非核兵器国が参加している唯一普遍的な枠組み」と強調した。

残る3人は米国の「核の傘」による抑止力にも言及。小泉進次郎農相は「米国の拡大抑止を含め、日本の安全保障と核兵器のない世界への努力は矛盾しない」。小林鷹之元経済安保相は「現実的な実効性のあるものを進めていくのが基本。抑止力をいかに維持・強化するかは極めて重要」と訴えた。

「唯一の戦争被爆国として核のない世界を目指すのは日本の使命」と主張するのは茂木敏充前幹事長。一方で「抑止力の中に安全保障があるのも事実。核兵器禁止条約には慎重に関与し、現実的な核軍縮の道のりを追求したい」とする。

■防災庁構想

石破茂首相が26年度の設置を目指す防災庁に関しては5人全員引き継ぐ考え。林氏は「文書に落とせないノウハウも蓄積し、(発災の)最初からうまくいくように」と意義を語った。小泉氏は「事前防災や、発災から復旧復興までの一貫した司令塔機能」などが必要とする。

茂木氏は「政府と自治体が緊密に連携し住民目線で対応する」とした。昨年、構想が持ち上がった時に異論を唱えた小林氏も「懸念された点が払拭された。進めるべきだ」とした。

高市氏は課題も指摘。「震災時の孤立が懸念される地域や医療救護をどうするか。事前に見極め対策したい」と述べた。

(2025年10月1日朝刊掲載)