ヒロシマの記憶 ケアと共有 45年経て被爆体験記復刊 川本隆史さんに聞く

25年10月4日

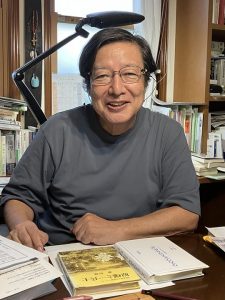

個人的経験を掘り下げる試み

45年前に東京の出版社から刊行された被爆体験記「原爆と一兵士」(秦恒雄著)が被爆80年のことし、「ひろひと天皇年代記―一九四五年八月ヒロシマ」として琥珀書房(京都市)から装い新たに出版された。復刊を仕掛けたのは、東京大・東北大名誉教授の川本隆史さん(73)=広島市西区。本書を今に届ける意義を聞いた。(論説委員・森田裕美)

―きっかけは、地元の友人だったそうですね。

7年前に東京の大学生のヒロシマフィールドワークを案内した幼なじみが「原爆と一兵士」を携えていた。学生の引率教員は著者の秦恒雄さんのおい。目を通して関心を喚起された。私はすぐ古書店で購入し一気に読み通した。それまで読みあさってきた被爆体験記とは一線を画する文体と内容に圧倒された。

―著者は当時大竹海兵団の上等主計兵でした。

1945年8月6日にきのこ雲を見て翌日広島市内に入市し、その日から9月に上京するまでを日記風につづっている。単に見聞きした惨状や心情を書き留めたものではなく、直接被爆した妹の証言のほか各種布告や新聞記事の引用を織り交ぜ、一人称と三人称を組み合わせて克明かつ重層的な語りを実現している。

著者が79年に亡くなった後、長男剛平さんが遺稿を基に80年に公刊したものの版元品切れに。この良書が広く読まれたいと願った。

―どこに注目を。

まずは抑制された天皇制批判の言説だ。広島の人々を「無駄死」させた「日本の最も神秘的にして罪悪的な制度」といった言い回しでもって静かな憤りを表明。グローバルな視点でアジア太平洋戦争を見据えている。それは遺稿に「ひろひと天皇年代記」とフランス語のタイトルを付したことからもうかがえる。復刊にあたり原題に戻した。

さらに原爆被害を日本という国籍の枠に閉じ込め特権化する「被爆ナショナリズム」を脱却する方向性が示唆されていることにも感心した。

―あとがきに、本書が「記憶のケア」の実践だとも解釈できると書いておられますね。

記憶のケアとは、記憶を無機質の情報の集積物として捉えるのではなく、生き物相手のように世話や手入れを怠らない営み(ケア)。つらい記憶であればあるほど固定観念や紋切り型の言葉に凝り固まり、当事者を縛る傾向がある。それを丁寧にほぐす作業であり、当事者以外の人と記憶をシェア(共有)することにもつながる。

著者は被爆後いったん封印していた痛苦な記憶を手繰り寄せて文章化し、読む人とシェアしようとした。そんな切なる思いがこの本のモチベーションとして作動しているように思う。書きつづる営み自体が記憶のケアになったのでは。

―私たちは本書から何を学べますか。

被爆者なき後、いかに記憶を次代につなぐか、多様な試みがなされている。ただし私は被爆の記憶や語りの「規格化」や「一本化」には異を唱えたい。本書は歴史資料としては不十分な点もあるだろうが、著者のフィルターを通したゆがみも含めて一つの文書記録だ。一人称の個人的経験を掘り下げる「オートエスノグラフィー」の先駆的試みともいえる。ヒロシマを「規格化」せず「複数化」する一つのモデルとして、心ある人に読んでほしい。

◇

四六判、274ページ、3080円。

秦恒雄さん 50年ごろに執筆

秦恒雄さんは、1910年大阪生まれ。帝人創業者の一人である父逸三さんは広島県海田町出身で、19年に家族で広島へ移住。旧制広島高から京都大文学部に進み、卒業後は東京読売新聞社勤務やフランス遊学を経験した。

43年に海軍へ応召し、45年8月6日は、大竹海兵団で広島方面にきのこ雲を見る。翌日、家族の安否を尋ねて高須(現広島市西区)の実家へ。妻の死を知る。「ひろひと天皇年代記」の原稿は、50年ごろ書かれたものとみられる。戦後は日本機械工業連合会に勤め、79年に亡くなった。恒雄さんの原稿は、経団連関係の友人の間で回覧されていたという。恒雄さんの死後、友人から遺稿を返還された長男剛平さんが、東京の出版社から80年に「原爆と一兵士」として公刊していた。

(2025年10月4日朝刊掲載)