原爆供養の観音堂 思いつなぐ 広島市西区の山中 昨年解体 ひ孫「伝承者」に平和を語り継ぐ

25年10月27日

70年余り前、広島市西区己斐の山中に、ある男性が原爆で亡くなった孫たちの供養のため私費で観音堂を建てた。老朽化が進み、昨年やむなく解体されたが、子孫は思いの継承を誓う。市が養成する被爆体験の「家族伝承者」となり、お堂にまつわる記憶も語り継いでいる。(城戸良彰)

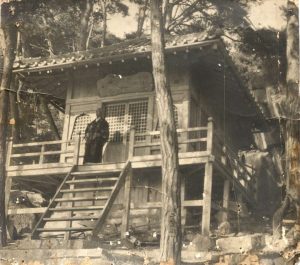

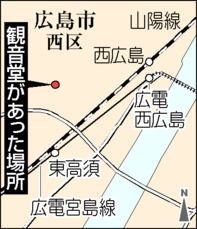

観音堂は、広島電鉄東高須駅の北約500メートルの小高い山の頂上付近にあった。建立間もない時期の姿をとどめる写真の裏書きには、1951年に佐伯貞道さん(69年に91歳で死去)が建てたとある。風格のある建築。広さは6畳ほどだったという。

佐伯さんは当時73歳で己斐本町に住んでおり、国鉄己斐駅(現JR西広島駅)の売店を営んでためた40万円を投じた。54年4月21日付の中国新聞朝刊に「佐伯観音」として、佐伯さんの「一生の願いがかなった」と紹介されている。

佐伯さんは戦時色の強まる頃の40年に娘、43年に娘婿を相次いで病気で亡くし、孫娘3人を引き取って育てていた。ところが45年、原爆によって1番上と3番目の孫まで奪われる。

「在家ながら深く仏道に帰依していた。原爆について語ることはなかったが、ショックは大きかっただろう」。1人だけ生き残った孫娘、伊藤智子(さとこ)さん(今年5月に97歳で死去)の長男弘文さん(72)=佐伯区=は振り返る。高校1年の時に佐伯さんが亡くなるまで同居していた。

「素朴というか、いろんな宗派が混ざったような信仰だったが、熱心さは伝わってきた」。佐伯さんは朝晩のお勤めを欠かさず、特に観音信仰があつかった。殺生を嫌い、弘文さんがコケをむしった時、飛んできて怒ったという。「厳しかったが過保護でもあった。冬は雪だるまみたいに厚着させられた」と笑う。

観音堂には年に数回、親戚一同で訪れ、弁当を食べた。弘文さんは「見晴らしが良く、市内を一望できた。堂内は多くの仏像が置かれ立派だった」と記憶をたどる。佐伯さん自身は、事あるごとに「山に行く」と家族に告げ、1人でお堂にこもった。建立の7年ほど後、己斐西町の山が見える場所を選んで家を新築。2階の仏間から、お堂の方向を拝むのも習慣にしていた。

佐伯さんが亡くなった後、お堂は知人たちの支えで維持管理されてきたが、91年の台風19号で山道がふさがって訪れるのが難しくなり、老朽化が進んだため昨年5月に解体。仏像は既に撤去されていた。

今年に入って智子さんが亡くなり、遺品整理を進める中、堂内にあったと思われる像3体が見つかった。「曽祖父の思いがこもった仏像で、見ていると気持ちが落ち着く」と弘文さん。ただ、保管し続けるのも難しく、供養の方法などを調べているという。

弘文さんは被爆の記憶を語り継ごうと、3年前から家族伝承者として活動する。「曽祖父には『お堂をつぶしたら罰が当たるけえの』と諭されていた。残念ながら建物は残せなかったが、犠牲者を悼み、平和を願う思いを受け継いでいきたい」と力を込める。

(2025年10月27日朝刊掲載)

観音堂は、広島電鉄東高須駅の北約500メートルの小高い山の頂上付近にあった。建立間もない時期の姿をとどめる写真の裏書きには、1951年に佐伯貞道さん(69年に91歳で死去)が建てたとある。風格のある建築。広さは6畳ほどだったという。

佐伯さんは当時73歳で己斐本町に住んでおり、国鉄己斐駅(現JR西広島駅)の売店を営んでためた40万円を投じた。54年4月21日付の中国新聞朝刊に「佐伯観音」として、佐伯さんの「一生の願いがかなった」と紹介されている。

佐伯さんは戦時色の強まる頃の40年に娘、43年に娘婿を相次いで病気で亡くし、孫娘3人を引き取って育てていた。ところが45年、原爆によって1番上と3番目の孫まで奪われる。

「在家ながら深く仏道に帰依していた。原爆について語ることはなかったが、ショックは大きかっただろう」。1人だけ生き残った孫娘、伊藤智子(さとこ)さん(今年5月に97歳で死去)の長男弘文さん(72)=佐伯区=は振り返る。高校1年の時に佐伯さんが亡くなるまで同居していた。

「素朴というか、いろんな宗派が混ざったような信仰だったが、熱心さは伝わってきた」。佐伯さんは朝晩のお勤めを欠かさず、特に観音信仰があつかった。殺生を嫌い、弘文さんがコケをむしった時、飛んできて怒ったという。「厳しかったが過保護でもあった。冬は雪だるまみたいに厚着させられた」と笑う。

観音堂には年に数回、親戚一同で訪れ、弁当を食べた。弘文さんは「見晴らしが良く、市内を一望できた。堂内は多くの仏像が置かれ立派だった」と記憶をたどる。佐伯さん自身は、事あるごとに「山に行く」と家族に告げ、1人でお堂にこもった。建立の7年ほど後、己斐西町の山が見える場所を選んで家を新築。2階の仏間から、お堂の方向を拝むのも習慣にしていた。

佐伯さんが亡くなった後、お堂は知人たちの支えで維持管理されてきたが、91年の台風19号で山道がふさがって訪れるのが難しくなり、老朽化が進んだため昨年5月に解体。仏像は既に撤去されていた。

今年に入って智子さんが亡くなり、遺品整理を進める中、堂内にあったと思われる像3体が見つかった。「曽祖父の思いがこもった仏像で、見ていると気持ちが落ち着く」と弘文さん。ただ、保管し続けるのも難しく、供養の方法などを調べているという。

弘文さんは被爆の記憶を語り継ごうと、3年前から家族伝承者として活動する。「曽祖父には『お堂をつぶしたら罰が当たるけえの』と諭されていた。残念ながら建物は残せなかったが、犠牲者を悼み、平和を願う思いを受け継いでいきたい」と力を込める。

(2025年10月27日朝刊掲載)