核軍縮や中東問題 被爆地で議論 パグウォッシュ会議世界大会 広島で来月1~5日

25年10月27日

38ヵ国・地域 科学者や政府関係者ら

核兵器廃絶を目指す科学者たちの国際組織「パグウォッシュ会議」(フセイン・アルシャハリスタニ会長)の世界大会が11月1~5日、広島市中区の広島国際会議場である。テーマは「被爆から80年―今こそ平和、対話と核軍縮を」。38カ国・地域の科学者や政府関係者たち約150人が集い、核問題や中東情勢について議論する。(小林可奈)

研究者や専門家による非公開の会議が約半数を占めるが、核問題関連は一般公開されるものが多い。初日の1日は被爆者・市民との対話や、日本被団協▽「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN(アイキャン))▽パグウォッシュ会議▽核戦争防止国際医師会議(IPPNW)―のノーベル平和賞受賞4団体によるパネル討論がある。被爆者の小倉桂子さん(88)=中区=や日本被団協の田中熙巳(てるみ)代表委員(93)が登壇する。

続いて2日は、「核軍縮への現実的道筋」「核の脅威低減における科学者の役割」などの議論を公開する。

中東に関するセッションは非公開が目立つ。3日は講演や討議で中東の安全保障を考える。4日は、イスラエルのオルメルト元首相とパレスチナ自治政府のアルキドワ元外相が和平プロセスの将来について対話する。イスラエル軍が激しい攻撃を続けてきたパレスチナ自治区ガザの現状報告もある。このほか欧州の安全保障や北東アジアの安定化に関する議論もある。

参加者は6分科会に分かれて非公開で意見交換もする。「核軍縮と軍備管理の将来」「中東における対立と大量破壊兵器」などがテーマだ。最終日の5日、核軍縮や戦争回避の方策を盛り込んだ「広島宣言」を発表し、閉幕する。

大会に先立ち、10月30、31の両日には学生や若手研究者によるヤングパグウォッシュ会議(非公開)も中区内で開かれる。プレゼンテーションやワークショップを交え、軍縮や軍備管理などについて討議する。

冷戦下 東西の対話促進 1957年から開催

パグウォッシュ会議は「ラッセル・アインシュタイン宣言」を基に、冷戦下で核開発競争が激化していた1957年に第1回世界大会を開き、発足した。カナダ・パグウォッシュ村での同大会には、日本から湯川秀樹氏と朝永振一郎氏、小川岩雄氏の3人や米ソなど各国の著名な科学者たち計22人が参加。東西の枠組みを超えて、核問題や科学者の社会的責任を議論し、核実験中止などを求める声明を発表した。

これまで62回の世界大会を各地で開催。日本では広島で95年と2005年、長崎で15年にあった。11月の広島での大会は新型コロナウイルス禍などを経て、17年のカザフスタン以来8年ぶりの開催になる。このほかワークショップやシンポジウムなどの行事も開いている。参加者は発足時の物理学者中心から人文・社会学者へ広がり、政府関係者たちも交わるようになった。

科学的根拠を示しながらの議論や提言は冷戦下で東西の対話を促し、部分的核実験禁止条約(PTBT)や核拡散防止条約(NPT)の成立、米ソの核軍縮交渉を後押ししたとされる。今後も会議での議論が各国の政策にさまざまな形で影響を与えることが期待される。

これまでの功績が認められ、1995年には「パグウォッシュ会議」と、創設者の一人で当時の会長だった英国の物理学者のジョゼフ・ロートブラット氏(1908~2005年)がノーベル平和賞を受賞した。同氏は、米国の原爆開発「マンハッタン計画」に参加したが、ナチス・ドイツに原爆製造能力はないと判断。道徳的な立場から、計画を離れた。

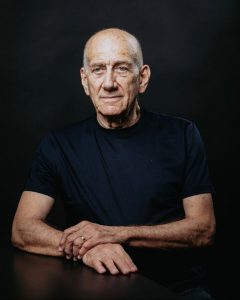

同会議の現会長は、元イラク石油相のフセイン・アルシャハリスタニ氏(83)が務める。旧フセイン政権下で核開発への協力を拒み、1979年から11年間の投獄と拷問に耐えた科学者である。

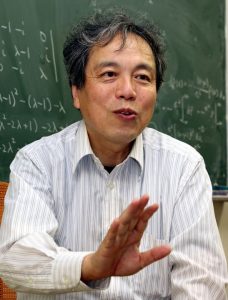

廃絶へ強いメッセージ発したい 大会実行委員長 広島大・稲垣教授

被爆80年の節目に、広島市で世界大会を開くパグウォッシュ会議。同大会実行委員会の委員長を務める広島大の稲垣知宏教授(理論物理学)に広島開催の意義や意気込みを聞いた。

―広島開催は20年ぶりです。

冒頭に原爆資料館(中区)の見学や、被爆者たちの登壇を予定する。参加者には被爆の実態やヒロシマの声への理解を深めた上で、討議や対話に臨んでもらいたい。広島開催の成果として最終日に出す「広島宣言」には、核兵器廃絶についてより強いメッセージを盛り込みたい。

―イスラエル元首相とパレスチナ元外相の対話も注目されます。

貴重な機会になるだろう。ただ参加してもらうだけでは不十分で、意味のある対話が重要だ。対話を促すため、座長はパグウォッシュ会議を率いる一人、アルゼンチンのカレン・ホールバーグ事務総長が担う。今後の政策に生かせるような新しい考えを引き出したい。

―大会では「本音」で語り合う場を大切にしているそうですね。

半分近くのセッションを非公開としている大きな理由だ。参加者には、基本的に国の代表ではなく、個人の立場で参加し、意見を述べてほしいと伝えている。本音で語り合ってもらうため、昼食や夕食も参加者で一緒に取る。コーヒーブレークなども含め、飲食を共にしながらの歓談は新しいアイデアやネットワークを生む土壌にもなる。

―人工知能(AI)などの先端技術が軍事的にも影響を及ぼす中、科学者に求められていることは。

例えば、AIなどの技術は核開発にどう影響するか。こうした問いへの解を根拠を持って論じ、核開発や使用を防ぐため行動する必要がある。世界大会でも、社会的な問題に関わる科学者の役割を訴えたい。

今回の参加予定者の国・地域

【アジア・オセアニア】日本、韓国、中国、マレーシア、シンガポール、インド、パキスタン、カザフスタン、オーストラリア

【北米・中南米】米国、カナダ、メキシコ、エクアドル、コロンビア、ブラジル

【欧州】イタリア、ウクライナ、英国、オランダ、クロアチア、スイス、スウェーデン、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ラトビア、ロシア

【中東】イスラエル、イラク、イラン、トルコ、パレスチナ

【アフリカ】アルジェリア、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ

寄付を募集

世界大会の実行委員会は、開催経費に充てる寄付を募っている。振込先は大会のウェブサイトで案内している。

(2025年10月27日朝刊掲載)