三者三様 刻み続けた生き様 広島で「ヒロシマ80―消失と生成」展 多彩な個性の34点共鳴

25年10月25日

広島に生まれ育ち、それぞれのヒロシマを表現してきた香川龍介さん(1932~2018年)、入野忠芳さん(1939~2013年)、田谷行平さん(83)による3人展「ヒロシマ80―消失と生成」が、広島市西区の泉美術館で開かれている。被爆50年の1995年にスタートし、10年ごとに開催。4回目となる今展は、亡き仲間2人との「集大成」として田谷さんが企画した。油彩、水彩、色鉛筆画など多彩な個性の34点が共鳴する。(木原由維)

香川さんは、広島大教育学部で美術を学んだ後、教壇に立ちながら活動。一貫して抽象表現を追い求めた。今回展示する「Work2016―01」(2016年)は、丸と四角、直線で構成。赤、黄、青といった鮮やかな色面に描く喜びが息づき、背景に描き込んだ細やかな模様に繊細さがのぞく。

広島拘置所(中区)の巨大壁画制作でも知られる入野さん。武蔵野美術学校(現武蔵野美術大)西洋画科で学び、1975年に初期の代表作「裂罅(れっか)」で現代日本美術展大賞を受賞した。今展では、晩年の「精霊」シリーズ(2009~13年)を展示。縄文杉や大イチョウなどの巨樹が傷みながら生き続ける姿に、戦後も続いた被爆者たちの闘いが重なる。

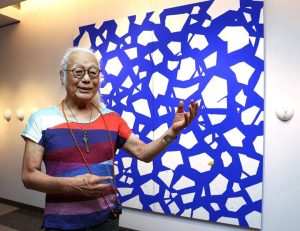

田谷さんは基町高(中区)3年の時、プロレタリア詩人だった父親の勧めで画家の福井芳郎さんに師事。1960年代から新協美術展で活躍し、第1回ヒロシマアートグラント(83年)を受賞した。今展出品の新作「awe」(2025年)は縦2メートル、横8メートルの大作だ。ネオンカラーを思わせる深い青の背景に白い飛び石のような形をランダムに配置。紙粘土で作った18種類もの顔を画面の左右に配列し、微々たる表情の変化には生きとし生けるものへの畏怖がこもる。

無料。同館と中国新聞社の主催で11月30日まで。祝休日を除く月曜休館。

1995年の「ヒロシマ50」に始まり、「60」「70」と続けてきた画家の3人展。今回の「80」を1人で迎え、企画を手がけた田谷行平さんに思いを聞いた。(聞き手は木原由維)

3人にはいくつかの共通点がある。今展のタイトル「消失と生成」もその一つ。不要なものをそぎ落とし純粋に「形」の表現を追究した香川さん。新聞紙で絵の具を拭き取りながら描く入野さん。僕は、具体的なものを消しながら、人間の普遍的な感情や記憶を描こうとしている。

作品が鑑賞者を包み込むような会場を目指した。真っさらな気持ちで作品と対峙(たいじ)してもらえるよう、タイトルはあえて目に留まりづらい場所に掲示した。

香川さん、入野さんの作品は、それぞれの家族と話し合いながら決めた。今回で最後になると考え、「集大成」をイメージして選定した。

香川さんの本質は「形」。丸と四角という最も基本の形状に絞り、繰り返し描いた。自著の題名は「二ミリの誤差」。わずかな違いを大切にした神髄は、まさに「かたち」と名付けた作品。漆黒の背景に灰色の石垣のようなものがポツンと置かれ、シンプル極まりない。描くという行為の根源を捉えている。

入野さんは晩年、老木を好んで描いた。油彩シリーズ「精霊」の傷んだ根っこに近づいて見ると、無数の人々の顔が浮かび上がってくる。叫んだような表情が、入野さんたち被爆者の猛烈なエネルギーを表している。

原爆投下時、香川さんは13歳、入野さんは6歳、僕は3歳。失ったものは三者三様だが、原爆ドームを横目に、生きる原動力を育てようとした強い意志は同じだった。僕の油彩画「ふるさと」は、ゼロになったヒロシマの風景。何が起こったのか分かるはずもない私は、当時暮らしていた白島(広島市中区)からずっと先、地平線が見えるほど何もかもなくなったことだけは覚えている。

「原爆絵画ではないアート発信をしよう」と始めた「ヒロシマ50」。何の約束もないまま、10年たつと誰からともなく誘い合い、続けてきた。今回も、遠い空から2人の声が誘いかけた。今この瞬間も、多くの人が戦禍にいる。ヒロシマに向き合い続けた3人の軌跡を見てほしい。

(2025年10月25日朝刊掲載)

香川さんは、広島大教育学部で美術を学んだ後、教壇に立ちながら活動。一貫して抽象表現を追い求めた。今回展示する「Work2016―01」(2016年)は、丸と四角、直線で構成。赤、黄、青といった鮮やかな色面に描く喜びが息づき、背景に描き込んだ細やかな模様に繊細さがのぞく。

広島拘置所(中区)の巨大壁画制作でも知られる入野さん。武蔵野美術学校(現武蔵野美術大)西洋画科で学び、1975年に初期の代表作「裂罅(れっか)」で現代日本美術展大賞を受賞した。今展では、晩年の「精霊」シリーズ(2009~13年)を展示。縄文杉や大イチョウなどの巨樹が傷みながら生き続ける姿に、戦後も続いた被爆者たちの闘いが重なる。

田谷さんは基町高(中区)3年の時、プロレタリア詩人だった父親の勧めで画家の福井芳郎さんに師事。1960年代から新協美術展で活躍し、第1回ヒロシマアートグラント(83年)を受賞した。今展出品の新作「awe」(2025年)は縦2メートル、横8メートルの大作だ。ネオンカラーを思わせる深い青の背景に白い飛び石のような形をランダムに配置。紙粘土で作った18種類もの顔を画面の左右に配列し、微々たる表情の変化には生きとし生けるものへの畏怖がこもる。

無料。同館と中国新聞社の主催で11月30日まで。祝休日を除く月曜休館。

亡き仲間とともに「集大成」 企画の田谷行平さんに聞く

1995年の「ヒロシマ50」に始まり、「60」「70」と続けてきた画家の3人展。今回の「80」を1人で迎え、企画を手がけた田谷行平さんに思いを聞いた。(聞き手は木原由維)

3人にはいくつかの共通点がある。今展のタイトル「消失と生成」もその一つ。不要なものをそぎ落とし純粋に「形」の表現を追究した香川さん。新聞紙で絵の具を拭き取りながら描く入野さん。僕は、具体的なものを消しながら、人間の普遍的な感情や記憶を描こうとしている。

作品が鑑賞者を包み込むような会場を目指した。真っさらな気持ちで作品と対峙(たいじ)してもらえるよう、タイトルはあえて目に留まりづらい場所に掲示した。

香川さん、入野さんの作品は、それぞれの家族と話し合いながら決めた。今回で最後になると考え、「集大成」をイメージして選定した。

香川さんの本質は「形」。丸と四角という最も基本の形状に絞り、繰り返し描いた。自著の題名は「二ミリの誤差」。わずかな違いを大切にした神髄は、まさに「かたち」と名付けた作品。漆黒の背景に灰色の石垣のようなものがポツンと置かれ、シンプル極まりない。描くという行為の根源を捉えている。

入野さんは晩年、老木を好んで描いた。油彩シリーズ「精霊」の傷んだ根っこに近づいて見ると、無数の人々の顔が浮かび上がってくる。叫んだような表情が、入野さんたち被爆者の猛烈なエネルギーを表している。

原爆投下時、香川さんは13歳、入野さんは6歳、僕は3歳。失ったものは三者三様だが、原爆ドームを横目に、生きる原動力を育てようとした強い意志は同じだった。僕の油彩画「ふるさと」は、ゼロになったヒロシマの風景。何が起こったのか分かるはずもない私は、当時暮らしていた白島(広島市中区)からずっと先、地平線が見えるほど何もかもなくなったことだけは覚えている。

「原爆絵画ではないアート発信をしよう」と始めた「ヒロシマ50」。何の約束もないまま、10年たつと誰からともなく誘い合い、続けてきた。今回も、遠い空から2人の声が誘いかけた。今この瞬間も、多くの人が戦禍にいる。ヒロシマに向き合い続けた3人の軌跡を見てほしい。

(2025年10月25日朝刊掲載)