原爆資料館 子ども向けスペース 「被爆前」「直後」「後」で展示 有識者会議が方針了承

25年10月30日

広島市が原爆資料館(中区)東館地下1階を改修し、2028年度に新設する子ども向けスペースを巡り、展示内容を議論する有識者検討会議が29日、中区の広島国際会議場であった。「被爆前」「被爆直後」「被爆後」の時系列に沿った三つの展示室に子どもの遺品などを並べ、同年代の被爆の実態を伝える方針を了承した。

大学教授や被爆者たち委員10人が出席。事務局の広島平和文化センターが原案を説明した。計画では、特別展示室など3室計約500平方メートルを改修。実物資料を軸に衣服などの遺品や写真を展示し、子ども世代の犠牲や被爆前後の姿を伝える。

委員からは「原爆特有の放射線障害について詳しく伝える必要がある」「1人の子どもの生涯を追う展示があれば共感を呼ぶ」といった意見が出た。

次回は来年3月。26年度も3回開き、27年度に着工する。委員長で広島大の鈴木由美子理事・副学長(教育・平和担当)は「限られた空間を効果的に使い、子どもが被爆の実態をより深く学びたいと思えるような内容にしたい」と話していた。(樋口浩二)

子どもの心理的影響 配慮 落ち着ける空間や「選択展示」

広島市が示した原爆資料館東館地下1階の改修原案には、写真や遺品から心理的な負荷を感じた子どもに配慮し、見学後に心を落ち着かせる空間を設ける計画が盛り込まれた。委員の一人が取り組んだ心理的影響の調査を踏まえ、悲惨な資料のそばに壁を設け、見るかどうか選べるような配置にする方針も確認した。

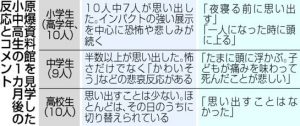

調査は広島大大学院の上手由香准教授(臨床心理学)たちが担い、この日、結果を報告した。小学生10人、中学生9人、高校生10人を対象に、展示を見た直後と1カ月後の受け止めを記述式で問い、聞き取りもした。

見学直後の調査で、小学生は「怖くて体が震えた」「自分の家族だったら嫌」と回答。一方、高校生は長期的な放射線の影響に恐れを示すなど、原爆被害に理解を深めた様子がうかがえた。1カ月後では、小学生の多くに「寝る前に思い出す」「悪夢を見る」などのストレス反応があった。

上手准教授は、年齢が低いほど恐怖や悲しみが持続しやすいものの、「発達段階に応じた配慮によって、学びを促進できる」と強調した。

調査では、どんな展示が心理的影響を及ぼしやすいかも確かめた。全ての年代で恐怖を感じたのは、1945年9月3日撮影の「死の斑点が出た兵士」の写真。皮膚が垂れ下がった両腕を突き出し、逃げまどう被爆者を描いた「原爆の絵」にも小中学生から「頭から離れない」などの受け止めが寄せられたという。

市は見学前に概要が分かるよう、展示室の入り口に案内パネルを設ける方針。子どもに適切な声かけができるよう、教員や家族向けのマニュアルを作る考えも示した。(加納亜弥)

(2025年10月30日朝刊掲載)

大学教授や被爆者たち委員10人が出席。事務局の広島平和文化センターが原案を説明した。計画では、特別展示室など3室計約500平方メートルを改修。実物資料を軸に衣服などの遺品や写真を展示し、子ども世代の犠牲や被爆前後の姿を伝える。

委員からは「原爆特有の放射線障害について詳しく伝える必要がある」「1人の子どもの生涯を追う展示があれば共感を呼ぶ」といった意見が出た。

次回は来年3月。26年度も3回開き、27年度に着工する。委員長で広島大の鈴木由美子理事・副学長(教育・平和担当)は「限られた空間を効果的に使い、子どもが被爆の実態をより深く学びたいと思えるような内容にしたい」と話していた。(樋口浩二)

子どもの心理的影響 配慮 落ち着ける空間や「選択展示」

広島市が示した原爆資料館東館地下1階の改修原案には、写真や遺品から心理的な負荷を感じた子どもに配慮し、見学後に心を落ち着かせる空間を設ける計画が盛り込まれた。委員の一人が取り組んだ心理的影響の調査を踏まえ、悲惨な資料のそばに壁を設け、見るかどうか選べるような配置にする方針も確認した。

調査は広島大大学院の上手由香准教授(臨床心理学)たちが担い、この日、結果を報告した。小学生10人、中学生9人、高校生10人を対象に、展示を見た直後と1カ月後の受け止めを記述式で問い、聞き取りもした。

見学直後の調査で、小学生は「怖くて体が震えた」「自分の家族だったら嫌」と回答。一方、高校生は長期的な放射線の影響に恐れを示すなど、原爆被害に理解を深めた様子がうかがえた。1カ月後では、小学生の多くに「寝る前に思い出す」「悪夢を見る」などのストレス反応があった。

上手准教授は、年齢が低いほど恐怖や悲しみが持続しやすいものの、「発達段階に応じた配慮によって、学びを促進できる」と強調した。

調査では、どんな展示が心理的影響を及ぼしやすいかも確かめた。全ての年代で恐怖を感じたのは、1945年9月3日撮影の「死の斑点が出た兵士」の写真。皮膚が垂れ下がった両腕を突き出し、逃げまどう被爆者を描いた「原爆の絵」にも小中学生から「頭から離れない」などの受け止めが寄せられたという。

市は見学前に概要が分かるよう、展示室の入り口に案内パネルを設ける方針。子どもに適切な声かけができるよう、教員や家族向けのマニュアルを作る考えも示した。(加納亜弥)

(2025年10月30日朝刊掲載)