満蒙開拓 多面的に見つめ直そう 居留民や孤児の周辺からも聞き取り 長野の施設

25年11月3日

当事者減少 新たな試み

戦時下に国策で日本から旧満州(中国東北部)に送り出された「満蒙(まんもう)開拓」の歴史に特化した全国唯一の施設「満蒙開拓平和記念館」(長野県阿智(あち)村)がことし、新たな取り組みを始めた。当事者ではない関係者を招いて話を聞く企画だ。周辺からの語りによって「さまざまな角度から旧満州や歴史を見つめる」狙いという。現地を訪ねた。(小林可奈)

4月に始めた月1回の企画「土曜セッション」は、ゲストとして開拓団遺族会の戦後生まれの会長や残留孤児2世の妻、残留孤児と認められず生きてきた女性たちを招いてきた。旧ソ連軍の侵攻で過酷な逃避行を強いられた満蒙開拓の体験者ではなく、旧満州につながる人たちの話を通じて、その歴史を見つめ直す。

同館事務局長の三沢亜紀さん(58)=尾道市因島出身=は「満蒙開拓の体験者の周縁にいたため、これまで語る機会が限られてきた人たちがいる。その体験や証言からも学ぶことはたくさんある」と強調する。

約30人が参加した9月のゲストは、開拓団の一員ではなく一般の居留民として旧満州で一家が暮らした西岡秀子さん(79)=京都府長岡京市。父の召集から間もなく旧ソ連が侵攻し、母と姉は自宅を捨てて避難した。「身を寄せた家にも旧ソ連兵が来て、天井や壁は弾痕だらけ。命からがらだったはず」。その混乱の中で自らが生まれたと説明した。

西岡さんの話を受け、三沢さんは「それぞれの体験や苦労を共有すれば、あの戦争や旧満州を多面的に見つめられる。加害を含めて歴史と向き合うためにできることがある」と参加者に語りかけた。

同館は、オープンした2013年から満蒙開拓の当事者の話を聞く催しを続けてきた。昨年末、高齢化を理由に定期的な催しに区切りをつけた。土曜セッションはその代わりに始めた。

毎月参加している中学2年の白沢美乃さん(13)=長野県飯田市=は「引き揚げとは実際にどんなものかなどを学んできた。戦争という過ちを繰り返さないためにも、いろんな視点が大切だと思う」と受け止めている。

13年にオープン 年2万人が入館

2013年にオープンした満蒙開拓平和記念館は、本館とセミナー棟の計約840平方メートルに模型やパネル、図書資料などを備え、開拓団の歴史を伝える。旧満州に全国最多の約3万3千人を送り出した長野県に記念館をつくろうと、地元の飯田日中友好協会などが中心になって建設した。敷地は阿智村が無償貸与し、建設費の約8割を県や市町村などが負担した。

入館者数は年約2万人。同協会などが設立した一般社団法人が施設を運営している。同館のボランティア団体「ピースLabo.(ラボ)」も展示ガイドやイベント運営を手伝う。入館料は一般600円(小中高生300円)。

残留孤児 広島でも記憶継承 世羅では3年ぶりに慰霊祭

広島県からも戦時下に1万1千人余りが旧満州に送り出されたとされる。その歴史や記憶を受け継ごうと、広島市南区の市民団体「中国残留日本人の体験を聞く会実行委員会」は、残留孤児たちを招いた証言会やパネル展を開いている。慰霊碑がある世羅町では10月下旬、開拓団の子どもや地元有志が3年ぶりに慰霊祭を営んだ。

同会実行委は2013年、地元の残留孤児の支援者や大学院生が中心になって設立した。日本に帰国した残留孤児は言葉が不自由な人が多く、地域的な孤立も課題として、歴史的な背景を含めて理解を広めようと活動している。

実行委代表の河本尚枝・広島大大学院准教授(福祉社会学)は「残留孤児は満蒙開拓の歴史がなければ生じなかった。私たちの身近に暮らしており、決して見過ごせない現代の問題だ」と話す。

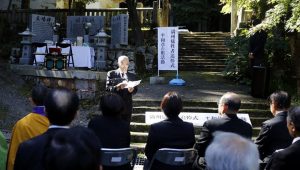

世羅町の慰霊祭には約40人が参列。戦後80年の節目として3年ぶりに開いた。同町を含む世羅郡からは1939~45年に約800人が旧満州に渡り、うち約200人が帰国を果たせなかったとされる。終戦直後には現地で集団自決もあった。

体験者やその子どもが高齢化する中、久しぶりに関係者が顔を合わせて犠牲者や亡き体験者を悼んだ。両親が旧満州から戻ってきた二世の会の福場彰夫さん(77)は「孫世代で初めて参列した人もいて心強かった。地域の人たちの支えもあり、続けてきた慰霊祭。何とか後世まで続けてほしい」としている。(小林可奈)

(2025年11月3日朝刊掲載)