戦後80年 芸南賀茂 広島新生学園 <上> 子を守る 被爆体験が原点

25年11月13日

東広島市西条町田口の児童養護施設「広島新生学園」が今秋、創立80年を迎えた。広島市で米軍の原爆投下の惨状を目の当たりにした上栗頼登さん(1995年に76歳で死去)が私財を投じて、宇品(現南区)に「引揚民孤児収容所」を開いたのが始まり。戦争や社会のひずみで、生きづらさを抱える子どもに寄り添ってきた学園の歩みをたどる。(石井雄一)

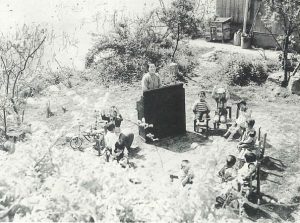

10月下旬、学園の節目を祝う小さな集いがあった。約60人の子どもたちの前には、リンゴとサツマイモが置かれた。現園長の長男哲男さん(76)が、その理由について、創設から間もない頃のエピソードを紹介した。

収容所で、衰弱した子どもが「リンゴを食べたい」と訴えた。上栗さんは闇市で見つけたが高価ですぐに買えず、出直した時には売れてしまっていた。その子は食べられないまま亡くなった。

「そういう苦しい時代があり、欲しいものが食べられない子どもたちがいた。皆さんは、それを頭に入れて日々の生活を頑張ってください」と哲男さんは力を込めた。

宇品に保護施設

学園は、上栗さんの1945年8月6日の体験が原点だった。

陸軍の見習士官で26歳だった上栗さんは休暇で滞在していた広島市郊外の実家で被爆した。市中心部に駆け付ける途中の横川橋(現西区、中区)のたもとで亡くなった母親の乳房を吸う乳児を見かけた。水筒の水を飲ませて立ち去ったが、心に引っかかりが残った。哲男さんは「父はたまたま助かった。自分が生きていくなら、こういう孤児たちを見ようとあの日に決心したそうです」と語る。

上栗さんは、孤児の収容所になっていた比治山国民学校(現比治山小、南区)に物資を運ぶ協力を始めた。10月に県内に引き揚げ船が入り始めると、取り残されていた孤児たちを保護するため、陸軍の退職金で宇品の陸軍船舶司令部の旧兵舎の一角に収容所を開いた。

平和の尊さ伝承

保護した引き揚げ孤児のほとんどが栄養失調や病気だった。名前を言えない幼子もいた。12月までに220人を収容したが、うち40人が亡くなったとの記録が残る。収容所はその後、草津東町(現西区)や基町(現中区)に移り、戦災孤児も受け入れた。71年に東広島市の現在地に移転して現在に至る。

学園の敷地内には納骨堂が設けられ、今も引き取り手のない10人の引き揚げ孤児の骨つぼが眠る。納骨堂の上には、あの日救えなかった母子などをモチーフにした原爆慰霊碑がある。哲男さんは毎年8月6日、碑の前で戦争の悲惨さや平和の尊さを子どもたちに話してきた。「学園の生い立ちを伝えることが、ヒロシマを語り継ぐことにつながる」と信じている。

(2025年11月13日朝刊掲載)

10月下旬、学園の節目を祝う小さな集いがあった。約60人の子どもたちの前には、リンゴとサツマイモが置かれた。現園長の長男哲男さん(76)が、その理由について、創設から間もない頃のエピソードを紹介した。

収容所で、衰弱した子どもが「リンゴを食べたい」と訴えた。上栗さんは闇市で見つけたが高価ですぐに買えず、出直した時には売れてしまっていた。その子は食べられないまま亡くなった。

「そういう苦しい時代があり、欲しいものが食べられない子どもたちがいた。皆さんは、それを頭に入れて日々の生活を頑張ってください」と哲男さんは力を込めた。

宇品に保護施設

学園は、上栗さんの1945年8月6日の体験が原点だった。

陸軍の見習士官で26歳だった上栗さんは休暇で滞在していた広島市郊外の実家で被爆した。市中心部に駆け付ける途中の横川橋(現西区、中区)のたもとで亡くなった母親の乳房を吸う乳児を見かけた。水筒の水を飲ませて立ち去ったが、心に引っかかりが残った。哲男さんは「父はたまたま助かった。自分が生きていくなら、こういう孤児たちを見ようとあの日に決心したそうです」と語る。

上栗さんは、孤児の収容所になっていた比治山国民学校(現比治山小、南区)に物資を運ぶ協力を始めた。10月に県内に引き揚げ船が入り始めると、取り残されていた孤児たちを保護するため、陸軍の退職金で宇品の陸軍船舶司令部の旧兵舎の一角に収容所を開いた。

平和の尊さ伝承

保護した引き揚げ孤児のほとんどが栄養失調や病気だった。名前を言えない幼子もいた。12月までに220人を収容したが、うち40人が亡くなったとの記録が残る。収容所はその後、草津東町(現西区)や基町(現中区)に移り、戦災孤児も受け入れた。71年に東広島市の現在地に移転して現在に至る。

学園の敷地内には納骨堂が設けられ、今も引き取り手のない10人の引き揚げ孤児の骨つぼが眠る。納骨堂の上には、あの日救えなかった母子などをモチーフにした原爆慰霊碑がある。哲男さんは毎年8月6日、碑の前で戦争の悲惨さや平和の尊さを子どもたちに話してきた。「学園の生い立ちを伝えることが、ヒロシマを語り継ぐことにつながる」と信じている。

(2025年11月13日朝刊掲載)