戦後80年 芸南賀茂 広島新生学園 <下> スポーツや地域交流に力

25年11月14日

家庭の代わりに

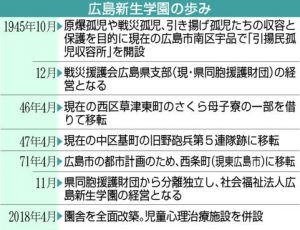

被爆後に創設され、引き揚げ孤児や戦災孤児たちを育ててきた広島新生学園。戦後復興が落ち着き高度経済成長期に入る頃には、新たな問題を抱えた子どもたちが学園に入ってくるようになった。虐待を受けるなどして家庭に居場所のなくなった子どもたちだ。

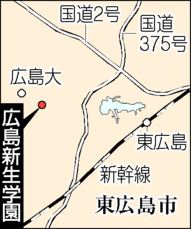

1971年に西条町(現東広島市)に移転した学園が力を注いだのが「スポーツによる集団指導」だった。男子はソフトボールや軟式野球、女子はバレーボールに毎日打ち込む。創設者の上栗頼登さん(95年に76歳で死去)が団結力や協調性、忍耐力が養えるとの信念で取り入れた。

11月中旬、学園のグラウンドには学校帰りの子どもたちが白球を追いかける姿があった。両翼80メートル、中堅90メートルの野球場は、西条町に学園が移転する時に、現園長で長男の哲男さん(76)が段々畑をブルドーザーで整地してこしらえた。

「子どもたちは学園を出た後も親の支援が期待できない。社会で自立して生きていくために礼節や言葉遣いが大切になってくる。その力を野球を通して身に付けさせたい」と哲男さんは語る。

西条で保育所も

学園がもうひとつ大切にしているのは地域とのつながりだ。西条への移転が決まる頃「地域から児童養護施設の整備に反対する声もあった」と上栗さんは打ち明ける。何か地域に貢献できないかと、無認可保育所「ひまわり園」(現在は休園)の運営に乗り出した。

年中無休で24時間預かり、農繁期の地域の子どもや、夜勤で働く看護師たちの子どもも受け入れた。多い時には100人を預かったという。さらにグラウンドも積極的に開放し、地域のスポーツチームに無料で貸している。学園への理解や地域との交流による子どもたちの成長のためだ。

これまで約2300人を養護してきた学園。その歩みを語り継ぐ人もいる。元職員で広島市の被爆体験伝承者の細川文子さん(67)=西条町。学生時代に見学に訪れた学園で上栗さんの講話に感銘を受け、就職した。住み込みで働き、結婚後はひまわり園の保育士として勤めた。

10年ほど前から学園の歴史を丹念に調べ、関係者に話を聞くなどして資料にまとめた。講演依頼にも応える。細川さんは「昔話として語っているつもりはない。上栗さんから受け取った、子どもに誠実に向き合い、立ち止まって考えることは、今の時代にも必要だと思う」と力を込める。(石井雄一)

(2025年11月14日朝刊掲載)