原民喜生誕120年 遺族の秘蔵資料から <上> 末弟への手紙 にじむ愛情

25年11月20日

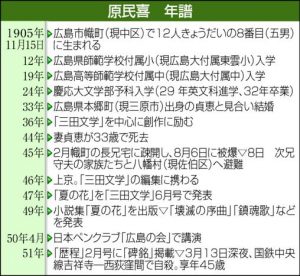

被爆作家原民喜(1905~51年)が今月15日、生誕120年を迎えた。原爆体験や人間の尊厳と向き合い、鋭い感性で詩や小説を書き残した民喜は、45歳で自ら命を絶つ。常に「死」を見つめ、孤独なイメージがつきまとう作家だが、広島の遺族が守り継ぐ遺品からは、人間味あふれる一面ものぞく。秘蔵資料を通し、遺族の思いや、民喜の足跡に光を当てる。(桑島美帆)

≪「大変芽出度いこととワシも思ふのである この上は身躰に注意し晴れの榮冠を擔(にな)つてかへつて来い 原家一同それを望んでやまないのである」(36年4月30日)≫

≪「ドイツのビイルはどんなにかうまいことかと想像します(中略)東京出発の際は少し疲れて居たやうだが 長の旅路のこと故 勢と自愛が肝要ですぞ」(同6月30日)≫

戦前、民喜が11歳下の末弟、村岡敏(さとし)さん(73年に57歳で死去)に宛てた手紙だ。36年のベルリンオリンピックにホッケー日本代表として出場した敏さんは、民喜にとっていとおしく、自慢の弟だったのだろう。オリンピック出場に「万才」と歓喜し、敏さんが悩みを抱えていると「元気を出せ、―君には恵まれた境遇と若さがあるのではないか。人生はまだまだこれからだよ」と親身に寄り添う姿も浮かぶ。

民喜が父親に宛てた書簡6通を大切に保管してきた敏さんの長女、細井明子さん(73)=広島県府中町=は「父から民喜のことを直接聞いたことはないけれど、手紙を読んでいると一番頼りになる身近な相談相手だったんだな、と感じる」と話す。

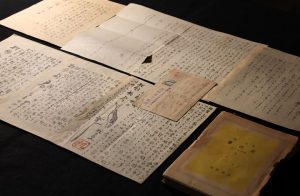

書簡の大半は全集にも収録されているが、細井さんが中区の実家に書簡を含む遺品約20点があることを知ったのは15年ほど前。いとこで民喜のおいの原時彦さん(今年3月に90歳で死去)から指摘され、実家を探したところ、引き出しに無造作に入れられていたのを発見した。

「企画展などの際に貸し出し、返却後は母がしまい込んでいたのだろう」と細井さん。「三田文学」の編集部から敏さんへ送ったはがきや、原爆ドームそばの詩碑にも刻まれている「碑銘」の直筆メモを張った「夏の花」の初版本など、未公開資料も残されていた。

さらに、両親は熱心に民喜関連の新聞記事に目を通して切り抜きを残し、追悼の会や回顧展にも足を運んでプログラムなどを保管していた。

細井さんは3年ほど前から、資料の整理を始めた。大半の民喜作品に目を通し、中でも、戦前の短編を集めた「幼年画」(新版 2016年、瀬戸内人)にも収められている「不思議」(1938年)は何度も読み返しているという。

民喜が幼い頃、父親の信吉さんに連れられて宮島へ行った思い出が、映像を見ているように生き生きと描かれている。細井さんは「被爆した体験を後世に伝えたい、という強い信念を持っていた伯父は、『夏の花』のイメージが強いが、初期の作品は、戦前の広島や宮島の情景が手に取るように分かる。ぜひ、多くの人に知ってほしい」と願う。

直筆のパワーが生み出す輝き

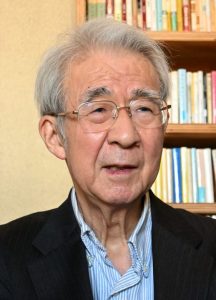

日本近代文学館(東京都目黒区)の前理事長で、早稲田大名誉教授の中島国彦さん(79)に、細井さんが保管してきた民喜の直筆資料の価値や、文学資料を受け継ぐ意義を聞いた。(桑島美帆)

文学資料は書いた人と受け継いで守る人、それがどういう意味であるかを後付けする人の共同作業によって光輝く。やはり直筆の筆遣い、パワーはすごく大事なもの。全集の編集過程や、今回のような節目に改めて光を当て、存在が知られる時こそ、文学資料が一番輝く瞬間だろう。

(細井家資料の)書簡は、民喜の知られざる一面が伝わってくる。「夏の花」の初版本に張られた「碑銘」のメモは、民喜が自分の命を吹き込み、人間の核というものを何とか言葉にし、見る人に伝えたいと考え合わせながら言葉を選んでいることが分かる。

民喜の直筆資料は、原爆資料館に寄託されている「原爆被災時の手帳」が知られており、体験そのもののリアリティーがある。一方、「碑銘」のメモは、被爆を体験して行き着いた民喜の「絶唱」だ。いかにこだわって文章をつづったのか。メモから、民喜の原点を感じることができる。

作家は、自分の中に不思議な緊張感が生まれる時に光輝くことがある。民喜にとってそれは、原爆体験だったのだろう。自分の体験と向き合い、人類の尊厳や根源を見詰めることで、自分なりの表現が持つエネルギーを感じることができたのではないか。

一連の民喜資料は、遺族が貴重さを認識し、後世に伝えようという思いが資料にも乗り移っているからこそ、生かすことができる。しかし、散逸の危険性は常にある。日本近代文学館も関係者とのご縁があり、300点近く民喜資料を収蔵しているが、原爆文学の資料は、本来であれば広島市に文学館を造り、保存、継承していくことが一番だと思う。

(2025年11月20日朝刊掲載)

広島の記憶映す戦前の初期作品

≪「大変芽出度いこととワシも思ふのである この上は身躰に注意し晴れの榮冠を擔(にな)つてかへつて来い 原家一同それを望んでやまないのである」(36年4月30日)≫

≪「ドイツのビイルはどんなにかうまいことかと想像します(中略)東京出発の際は少し疲れて居たやうだが 長の旅路のこと故 勢と自愛が肝要ですぞ」(同6月30日)≫

戦前、民喜が11歳下の末弟、村岡敏(さとし)さん(73年に57歳で死去)に宛てた手紙だ。36年のベルリンオリンピックにホッケー日本代表として出場した敏さんは、民喜にとっていとおしく、自慢の弟だったのだろう。オリンピック出場に「万才」と歓喜し、敏さんが悩みを抱えていると「元気を出せ、―君には恵まれた境遇と若さがあるのではないか。人生はまだまだこれからだよ」と親身に寄り添う姿も浮かぶ。

民喜が父親に宛てた書簡6通を大切に保管してきた敏さんの長女、細井明子さん(73)=広島県府中町=は「父から民喜のことを直接聞いたことはないけれど、手紙を読んでいると一番頼りになる身近な相談相手だったんだな、と感じる」と話す。

書簡の大半は全集にも収録されているが、細井さんが中区の実家に書簡を含む遺品約20点があることを知ったのは15年ほど前。いとこで民喜のおいの原時彦さん(今年3月に90歳で死去)から指摘され、実家を探したところ、引き出しに無造作に入れられていたのを発見した。

「企画展などの際に貸し出し、返却後は母がしまい込んでいたのだろう」と細井さん。「三田文学」の編集部から敏さんへ送ったはがきや、原爆ドームそばの詩碑にも刻まれている「碑銘」の直筆メモを張った「夏の花」の初版本など、未公開資料も残されていた。

さらに、両親は熱心に民喜関連の新聞記事に目を通して切り抜きを残し、追悼の会や回顧展にも足を運んでプログラムなどを保管していた。

細井さんは3年ほど前から、資料の整理を始めた。大半の民喜作品に目を通し、中でも、戦前の短編を集めた「幼年画」(新版 2016年、瀬戸内人)にも収められている「不思議」(1938年)は何度も読み返しているという。

民喜が幼い頃、父親の信吉さんに連れられて宮島へ行った思い出が、映像を見ているように生き生きと描かれている。細井さんは「被爆した体験を後世に伝えたい、という強い信念を持っていた伯父は、『夏の花』のイメージが強いが、初期の作品は、戦前の広島や宮島の情景が手に取るように分かる。ぜひ、多くの人に知ってほしい」と願う。

早稲田大名誉教授 中島国彦さんに聞く

直筆のパワーが生み出す輝き

日本近代文学館(東京都目黒区)の前理事長で、早稲田大名誉教授の中島国彦さん(79)に、細井さんが保管してきた民喜の直筆資料の価値や、文学資料を受け継ぐ意義を聞いた。(桑島美帆)

文学資料は書いた人と受け継いで守る人、それがどういう意味であるかを後付けする人の共同作業によって光輝く。やはり直筆の筆遣い、パワーはすごく大事なもの。全集の編集過程や、今回のような節目に改めて光を当て、存在が知られる時こそ、文学資料が一番輝く瞬間だろう。

(細井家資料の)書簡は、民喜の知られざる一面が伝わってくる。「夏の花」の初版本に張られた「碑銘」のメモは、民喜が自分の命を吹き込み、人間の核というものを何とか言葉にし、見る人に伝えたいと考え合わせながら言葉を選んでいることが分かる。

民喜の直筆資料は、原爆資料館に寄託されている「原爆被災時の手帳」が知られており、体験そのもののリアリティーがある。一方、「碑銘」のメモは、被爆を体験して行き着いた民喜の「絶唱」だ。いかにこだわって文章をつづったのか。メモから、民喜の原点を感じることができる。

作家は、自分の中に不思議な緊張感が生まれる時に光輝くことがある。民喜にとってそれは、原爆体験だったのだろう。自分の体験と向き合い、人類の尊厳や根源を見詰めることで、自分なりの表現が持つエネルギーを感じることができたのではないか。

一連の民喜資料は、遺族が貴重さを認識し、後世に伝えようという思いが資料にも乗り移っているからこそ、生かすことができる。しかし、散逸の危険性は常にある。日本近代文学館も関係者とのご縁があり、300点近く民喜資料を収蔵しているが、原爆文学の資料は、本来であれば広島市に文学館を造り、保存、継承していくことが一番だと思う。

(2025年11月20日朝刊掲載)