広島大名誉教授 舟橋喜恵さん 被爆者像の変化 心の傷越え核廃絶訴え

08年1月9日

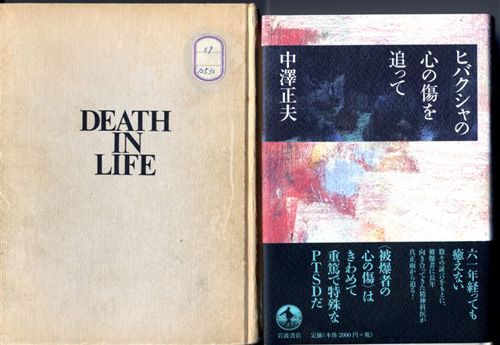

2007年7月に刊行された精神科医の中沢正夫さんの著書「ヒバクシャの心の傷を追って」(岩波書店)が注目されている。

被爆者に対する日本の精神医学研究は、大脳組織解剖学的研究を主流とした時代を経て、原爆投下時にはなかった心的外傷後ストレス障害(PTSD)という概念を使うようになり、原爆被害をPTSDとして追認するようになった。中沢さんは、被爆者の心の傷を追跡した先人たちの業績や、被爆者の心の傷をわかりやすく紹介した。

中沢さんが最も注目した先人の研究はロバート・J・リフトンの研究である。リフトンを超える著書が日本の精神医学界からでなかったことに「自分を含め、ふがいなかった」とも述べている。リフトンの著書は40年前の1967年に米国で出版され、邦訳の「死の内の生命―ヒロシマの生存者」(朝日新聞社)は4年後に出された。原爆で生か死かの極限状況に追い込まれながら、それでも死から生還した人たちの精神的苦悩が分析対象であった。

その苦悩の特徴は、第一に、自分も含めすべての人が死ぬのではないかという体験をもち、放射線による後遺症に悩み、被爆後何十年たっても死を刻印されていると感じている。第二に、生き残ったことを悔やむ罪意識。第三に、異常な体験による精神的まひ状態。第四に、死に汚された身だというつらい気持ちから、助けを求める気持ちと、助けの手がさしのべられても、それが見せかけの保護ではないかと疑う不信感をもつ。最後に、被爆者は、死と出会った意義、生き残った意義を自ら究明し総括するが、この究明は人間を破壊的にもするし創造的にもする。死に接触して再び立ち上がれないこともあるし、死と格闘し生へ復帰できることもある。

しかし、リフトンの言う生への復帰には希望がない。たとえ生の側へ復帰できたとしても、それすらも圧倒的な力で押しつぶしてしまうのが核時代で、もはや核時代には人間の英知を役立てる機会はないだろう、と書いている。彼が当時の日本人にはできなかった手法で被爆者の普遍的な心の傷を指摘したことは、だれもが認めるだろう。しかしこの悲観と絶望はどこからくるのだろうか。リフトンは被爆者を死にとりつかれた生命として描いたが、そこからの回復については悲観的だった。なぜだろうか。

その後、73―74年に一橋大教授石田忠さんの「反原爆―長崎被爆者の生活史」正・続(未来社)が出版された。彼は社会調査の専門家であったが、原爆に負けて「漂流」する人、「漂流」から立ち直っていく「抵抗」の人、「漂流」と「抵抗」を行ったり来たりする被爆者の姿を描き、原爆と対峙(たいじ)する被爆者の思想的営為を重視した。石田さんは、後に吉田一人さんとの対談で、リフトンの研究と対比して、自分の摘出した罪意識は漂流から抵抗への飛躍の内的促進力になるが、リフトンにはそれがないと述べた。

リフトンはその後も、しばしば日本を訪れ、どんどん立ち直っていく被爆者に接し、「被爆者は変わった」と感想を述べた。62年当時、死にとりつかれていた被爆者が変わったのである。リフトンの分析手法が高いレベルのものであればあるほど、彼の分析には、面接調査が行われた62年という時代が反映している。被爆者は果てしない核軍拡競争と分裂する原水爆禁止運動に心底失望しており、平和運動への否定的な評価が面接時につぎつぎと語られたようだ。リフトンの著書はその意味で歴史的著書である。

被爆者は、今でも当時の経験へ引き戻されることがある。しかし心の傷をかかえながらも立ち直り、核兵器の恐ろしさを語り、核兵器廃絶の先頭に立っている。リフトンをこえる21世紀の精神医学の成果の登場を期待する。

ふなはし・よしえ

名古屋市生まれ。専門は社会思想史。原爆被害者相談員の会代表。著書「ヒュームと人間の科学」など。広島市。