核廃絶への視点 中国新聞の核兵器アンケートの声に答えて <4>

08年8月3日

アンケートの声 「被爆者亡き後、誰が語り続けるのか 」

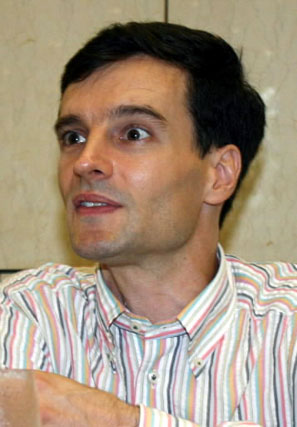

詩人 アーサー・ビナードさん(41)

「ヒロシマはすぐそばにある」「伝道者はあなた自身だ」

■聞き手 久保田剛

世界中で今、「ヒロシマ」が起きている。イラク戦争で米軍が劣化ウラン弾を使用するたび、ヒロシマが繰り返され、誰かが「ヒバク」している。ヒロシマは僕らのすぐそばにある。

被爆を体験しないと訴えに説得力がないのか。ナンセンスだ。体験しないと理解できないなら、人類は滅亡するしかない。時代と真摯(しんし)に向き合い、想像力を働かせるかどうかの問題だ。

◆世界の軍事費総額は年間約140兆円(推定)。うち米国は約5470億ドル(約59兆円)と世界の4割以上を占める。軍需産業に巨額な国家予算が注がれている。

原子爆弾が投下された時点で、何かが終わったわけではない。原子爆弾の製造で想像を絶する利益を得た勢力がいた。今も核兵器、ミサイル防衛システム、劣化ウラン弾で利益を得る人がいる。仕組みは何ら変わっていない。みんなの税金を使って中東で戦争している。あなたも当事者。海上自衛隊は税金で戦争のための無料ガソリンスタンドを営業しているよ。

◆中国新聞が行ったアンケート。回答からは核兵器拡散への不安が浮き彫りになる一方、核抑止力を信じる意見も目立った。

被爆者は、原爆とは何かをしっかり語り継いできた。「核の冬」を回避し、人類が生き延びる方策を考えようと思えば広島・長崎に行くしかない。両市は核兵器廃絶の足場。水増ししたり、薄められたりしていない真実の発信が大切な役割だ。

しかし、それらの「一次情報」を広く伝えるためには工夫が必要だ。例えば、学校でいじめによる自殺など悲しいことがあると、校長先生が「命の尊さ」を語る。その話を聞いて「なるほど、やっぱりそうだ」と思う生徒は少ない。正論がすぐに人の心に響くわけじゃない。伝えるための表現は何か。みんなが一生懸命言葉を探し、視点を変え、表現を磨いて、やっと話を聞いてもらえる。

◆原水爆禁止運動の発端となった1954年の第五福竜丸事件。米国の水爆実験で被曝(ひばく)したマグロ漁船の乗組員たちは「死の灰」を持ち帰った。熱線、爆風だけではない核兵器の恐ろしさを世界に知らしめた。

彼らのおかげで、世界は「核の冬」を免れた。だが、事件が忘れられるように仕掛けている勢力がいる。核兵器で利益を得ようとしている人たちだ。彼らは一流のエージェントに頼み、キャッチコピーをばっちり考え、核兵器の怖さを隠す。それに負けない努力が要る。

当然のことだが、われわれと被爆者の役割が、一緒でなくてもいい。被爆者の体験と、現実がどう接点を持っているかを探ろう。

よく「核兵器は無くせるか」と質問される。なんて悠長な質問なんだ。核兵器は人類滅亡へとつながる道でしかない。無くすしかない。人がつくったものだから無くせる。自然が相手の地球温暖化に比べれば簡単なことだ。後は、ヒロシマにある、無尽蔵で一級品の題材をどう表現するか。まずは、あなたが表現者になるべきだ。

アーサー・ビナード

1967年、米国ミシガン州生まれ。90年に来日後、日本語での詩作を始めた。2001年、詩集「釣り上げては」(思潮社)で中原中也賞を受賞。

(2008年7月29日朝刊掲載)

「核兵器に関するアンケート」 回答の全容はこちらから

詩人 アーサー・ビナードさん(41)

「ヒロシマはすぐそばにある」「伝道者はあなた自身だ」

■聞き手 久保田剛

世界中で今、「ヒロシマ」が起きている。イラク戦争で米軍が劣化ウラン弾を使用するたび、ヒロシマが繰り返され、誰かが「ヒバク」している。ヒロシマは僕らのすぐそばにある。

被爆を体験しないと訴えに説得力がないのか。ナンセンスだ。体験しないと理解できないなら、人類は滅亡するしかない。時代と真摯(しんし)に向き合い、想像力を働かせるかどうかの問題だ。

◆世界の軍事費総額は年間約140兆円(推定)。うち米国は約5470億ドル(約59兆円)と世界の4割以上を占める。軍需産業に巨額な国家予算が注がれている。

原子爆弾が投下された時点で、何かが終わったわけではない。原子爆弾の製造で想像を絶する利益を得た勢力がいた。今も核兵器、ミサイル防衛システム、劣化ウラン弾で利益を得る人がいる。仕組みは何ら変わっていない。みんなの税金を使って中東で戦争している。あなたも当事者。海上自衛隊は税金で戦争のための無料ガソリンスタンドを営業しているよ。

◆中国新聞が行ったアンケート。回答からは核兵器拡散への不安が浮き彫りになる一方、核抑止力を信じる意見も目立った。

被爆者は、原爆とは何かをしっかり語り継いできた。「核の冬」を回避し、人類が生き延びる方策を考えようと思えば広島・長崎に行くしかない。両市は核兵器廃絶の足場。水増ししたり、薄められたりしていない真実の発信が大切な役割だ。

しかし、それらの「一次情報」を広く伝えるためには工夫が必要だ。例えば、学校でいじめによる自殺など悲しいことがあると、校長先生が「命の尊さ」を語る。その話を聞いて「なるほど、やっぱりそうだ」と思う生徒は少ない。正論がすぐに人の心に響くわけじゃない。伝えるための表現は何か。みんなが一生懸命言葉を探し、視点を変え、表現を磨いて、やっと話を聞いてもらえる。

◆原水爆禁止運動の発端となった1954年の第五福竜丸事件。米国の水爆実験で被曝(ひばく)したマグロ漁船の乗組員たちは「死の灰」を持ち帰った。熱線、爆風だけではない核兵器の恐ろしさを世界に知らしめた。

彼らのおかげで、世界は「核の冬」を免れた。だが、事件が忘れられるように仕掛けている勢力がいる。核兵器で利益を得ようとしている人たちだ。彼らは一流のエージェントに頼み、キャッチコピーをばっちり考え、核兵器の怖さを隠す。それに負けない努力が要る。

当然のことだが、われわれと被爆者の役割が、一緒でなくてもいい。被爆者の体験と、現実がどう接点を持っているかを探ろう。

よく「核兵器は無くせるか」と質問される。なんて悠長な質問なんだ。核兵器は人類滅亡へとつながる道でしかない。無くすしかない。人がつくったものだから無くせる。自然が相手の地球温暖化に比べれば簡単なことだ。後は、ヒロシマにある、無尽蔵で一級品の題材をどう表現するか。まずは、あなたが表現者になるべきだ。

アーサー・ビナード

1967年、米国ミシガン州生まれ。90年に来日後、日本語での詩作を始めた。2001年、詩集「釣り上げては」(思潮社)で中原中也賞を受賞。

(2008年7月29日朝刊掲載)

「核兵器に関するアンケート」 回答の全容はこちらから