8・6からの私 広がる自分史

10年2月19日

■記者 馬上稔子

自分史を書く動きが、被爆者やその家族の間で広がろうとしている。広島のソーシャルワーカーらでつくる原爆被害者相談員の会も昨年末、執筆を呼び掛けた。自らの半生を振り返ることは、戦争や原爆がもたらした被害だけでなく、そこから立ち直り、復興していく家族や社会の営みを記録していくことでもある。新たに書き始めた人を追った。

65年近くたった今も、大きな音に驚く。対向車のライトは直視できない。熱線で焼かれた体の硬直感がよみがえる。病気を抱え、一人で暮らすアパートでつぶやく。「原爆はその後の人生すべてに影響したんだ」

河本謙治さん(82)=周南市=は爆心地から約1・5キロ北、横川駅付近で防空壕(ごう)を掘っていた。全身に大やけどを負い、瀕死(ひんし)の状態で収容されていたのを両親が見つけてくれた。その年の10月ごろまで意識が戻らなかったという。

その後も入退院を繰り返した。仕事中に倒れるなどし、就職はままならなかった。被爆の遺伝的影響を恐れ、結婚もせず、子どもはあきらめた。

自分史を書き始めたのは2007年、広島県被団協(金子一士理事長)に相談し、原爆症認定訴訟に参加したのが契機となった。昨年春、自らは一審で勝訴。昨年末には、敗訴した仲間たちを救済する法も成立した。「支援してくれた人たちのおかげ。お返しのために、何かの形で残して伝えたい」

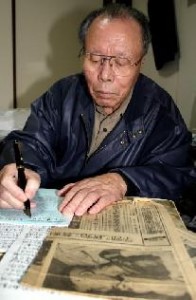

訴訟の中で作った資料がある。米軍から返還された写真に自分が写っている。読み返し、病院での診察の待ち時間や自宅のベッドのそばで、まっさらな紙に少しずつ鉛筆で書く。さらに清書する。

やけどだらけの自分を鏡で見て、布団のなかで声を押し殺して泣いたこと、自由のきかない体で働いたこと。体の傷あとを見ない日はない。

どれだけ時間がたっても心の傷からも体の傷からも逃れることはできない。だからこそ、「あの日」だけでなく、「その後」も伝えたい。「市民を巻き込む殺りくが二度と起きないように」。書き足す文字に、願いがこもる。

被爆者や遺族らが自分史を執筆する意義について、「自分史つうしん ヒバクシャ」の発行を続ける栗原淑江さん(62)=東京都杉並区=に聞いた。

被爆者が書く手記の多くは、被爆直前から被爆直後または放射線による急性症状が回復するころまでが描かれる。しかし原爆被害はそこで終わるわけではない。その後も放射線の影響による肉体的な苦しみのほか、周囲からの差別、結婚や就職、子どもが産まれるときの不安など精神的な苦しみも続く。被爆者本人が自覚している以上に大きな影だ。

自分で書くことにも大きな意味がある。経験を振り返り表現することで、人生を振り返り考えを整理できる。これからの人生をより良く生きることにも役立つ。亡くなった人のことを思い起こし、自分が生き残ったことを自覚するとともに、思いを引き継ごうとする人が多い。

読む人の共感も生まれる。被爆体験だけを読めば、「自分でなくて良かった」「過去の出来事」という思いを持つ人もいる。共感することで心に残るし、自分の問題としてもとらえることができる。

書くことによってつらい経験を思い出し、苦しむ人もいる。乗り越えるには時間がかかった例もあり、周囲の人たちのサポートが必要になる。質問を投げかけたりアドバイスをしたりして、思いをより表現できるようにしてほしい。

くりはら・よしえ

社会保険労務士。1980年から1991年まで日本被団協事務局員。1993年、月1回の小冊子「自分史つうしん ヒバクシャ」の発行を始めた。投稿を呼び掛け、これまでの205号で延べ約800人の自分史を掲載した。現在、全国に640部を配布している。

(2010年2月9日朝刊掲載)

関連記事

コラム 視点「被爆体験の記憶継承に貴重な原爆手記の活用を」 (10年2月16日)

この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。

自分史を書く動きが、被爆者やその家族の間で広がろうとしている。広島のソーシャルワーカーらでつくる原爆被害者相談員の会も昨年末、執筆を呼び掛けた。自らの半生を振り返ることは、戦争や原爆がもたらした被害だけでなく、そこから立ち直り、復興していく家族や社会の営みを記録していくことでもある。新たに書き始めた人を追った。

周南の河本謙治さん

音や光 今なお恐れ

65年近くたった今も、大きな音に驚く。対向車のライトは直視できない。熱線で焼かれた体の硬直感がよみがえる。病気を抱え、一人で暮らすアパートでつぶやく。「原爆はその後の人生すべてに影響したんだ」

河本謙治さん(82)=周南市=は爆心地から約1・5キロ北、横川駅付近で防空壕(ごう)を掘っていた。全身に大やけどを負い、瀕死(ひんし)の状態で収容されていたのを両親が見つけてくれた。その年の10月ごろまで意識が戻らなかったという。

その後も入退院を繰り返した。仕事中に倒れるなどし、就職はままならなかった。被爆の遺伝的影響を恐れ、結婚もせず、子どもはあきらめた。

自分史を書き始めたのは2007年、広島県被団協(金子一士理事長)に相談し、原爆症認定訴訟に参加したのが契機となった。昨年春、自らは一審で勝訴。昨年末には、敗訴した仲間たちを救済する法も成立した。「支援してくれた人たちのおかげ。お返しのために、何かの形で残して伝えたい」

訴訟の中で作った資料がある。米軍から返還された写真に自分が写っている。読み返し、病院での診察の待ち時間や自宅のベッドのそばで、まっさらな紙に少しずつ鉛筆で書く。さらに清書する。

やけどだらけの自分を鏡で見て、布団のなかで声を押し殺して泣いたこと、自由のきかない体で働いたこと。体の傷あとを見ない日はない。

どれだけ時間がたっても心の傷からも体の傷からも逃れることはできない。だからこそ、「あの日」だけでなく、「その後」も伝えたい。「市民を巻き込む殺りくが二度と起きないように」。書き足す文字に、願いがこもる。

被爆者冊子発行 栗原淑江さんに聞く

「生」自覚 思いを継承

被爆者や遺族らが自分史を執筆する意義について、「自分史つうしん ヒバクシャ」の発行を続ける栗原淑江さん(62)=東京都杉並区=に聞いた。

被爆者が書く手記の多くは、被爆直前から被爆直後または放射線による急性症状が回復するころまでが描かれる。しかし原爆被害はそこで終わるわけではない。その後も放射線の影響による肉体的な苦しみのほか、周囲からの差別、結婚や就職、子どもが産まれるときの不安など精神的な苦しみも続く。被爆者本人が自覚している以上に大きな影だ。

自分で書くことにも大きな意味がある。経験を振り返り表現することで、人生を振り返り考えを整理できる。これからの人生をより良く生きることにも役立つ。亡くなった人のことを思い起こし、自分が生き残ったことを自覚するとともに、思いを引き継ごうとする人が多い。

読む人の共感も生まれる。被爆体験だけを読めば、「自分でなくて良かった」「過去の出来事」という思いを持つ人もいる。共感することで心に残るし、自分の問題としてもとらえることができる。

書くことによってつらい経験を思い出し、苦しむ人もいる。乗り越えるには時間がかかった例もあり、周囲の人たちのサポートが必要になる。質問を投げかけたりアドバイスをしたりして、思いをより表現できるようにしてほしい。

くりはら・よしえ

社会保険労務士。1980年から1991年まで日本被団協事務局員。1993年、月1回の小冊子「自分史つうしん ヒバクシャ」の発行を始めた。投稿を呼び掛け、これまでの205号で延べ約800人の自分史を掲載した。現在、全国に640部を配布している。

(2010年2月9日朝刊掲載)

関連記事

コラム 視点「被爆体験の記憶継承に貴重な原爆手記の活用を」 (10年2月16日)

この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。