1945年末までの原爆死没者数 解明進むか ヒロシマの空白

10年2月27日

■記者 馬上稔子

米国が広島に投下した原爆で、いったい何人が被爆し、どれだけの犠牲が出たのか―。一人一人の名前を積み上げることで全体像の解明を目指す広島市の原爆被爆者動態調査で、市は2010年度一般会計当初予算案に954万4千円の事業費を盛り込んだ。これは前年度の約4倍と、近年にない額だ。ただ原爆被害の「最大の空白」とされる1945年末までの死没者数は、新たな名簿などの発見がなく、解明作業はこのところ行き詰まり状態にある。市は新年度にどんな手法を取り入れるのか、それにより空白をどこまで埋めることができるのか。現状と課題を探った。

1945年末までの原爆死没者一人一人の名前を積み上げる作業を中心に、原爆がもたらした人的被害の実態を明らかにするのが広島市の動態調査。1979年度に始まった原爆被爆者被災調査事業を第1期と位置づけ、第2期から現在の名称に変更した。

その調査はこれまで3~4年間を1期とし第6期(1995~98年度)までが終了した。しかし1999年度に始まった第7期はいまだに終わっていない。なぜか―。

1945年末までの死没者数の調査にさほどの進展が見られないのが主な理由だ。第6期に1032人を積み上げたものの、現在の第7期は2008年度末までの10年間で166人増にとどまり、死没者の総数は8万9031人。一般的に使われる「14万±1万人」との推定人数には、ほど遠い。

市が調査に充当する当初予算額も、1986年度にはピークの約3千万円だったものの、第7期では1999年度の1566万円が最大。2005年度以降は200万円台に減少するなど縮減傾向にあった。

死没者が新たに判明しにくい理由として、市原爆被害対策部の漆原正浩調査課長は、新資料が見つからないことを挙げる。

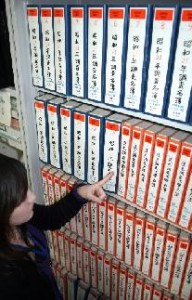

第1期は、広島大の原爆放射能医学研究所(現原爆放射線医科学研究所、原医研)などが1969~76年度に実施した原爆被災全体像調査や、1968~76年度に行った爆心地復元調査などの資料を付き合わせた。さらに第5期までに、周辺自治体や病院などに残されていた各種の資料も統合。重複する名前を削除し、整理する地道な作業が続く。第6期は、1995年の被爆者援護法施行に伴い、遺族が特別葬祭給付金を申請したことが一定数の判明につながった。

だが、これまでに統合した資料は、周辺自治体や警察を含む行政資料をはじめ、動員学徒や企業の罹災(りさい)者名簿など多岐にわたる。それ以外の被爆関係資料が近年、まとまって見つかったとのニュースはない。漆原課長は「これ以上見つからないのは、これまでの調査に掛けた努力の成果と受け止めてほしい」と話す。

資料収集に別の壁もある。例えば被爆者健康手帳の申請書には被爆当時の親族らの住居や生存情報など有力な手掛かりが書き込まれることも多い。しかし申請書類は窓口となる全国の都道府県が管理し、個人情報保護の理由で広島市に詳細なデータは届きにくい。

もともと動態調査では「名前のない犠牲」が多数漏れている可能性があると指摘されてきた。例えば一家全滅の場合。さらに朝鮮人では日本名で記録に残ることもあれば、被爆直後に朝鮮半島に帰るなどして手掛かりがないケースも多いとされる。当時の軍関係者の消息も含め、今となっては把握はいっそう困難だ。

こうした状況から、1945年末までの死没者数の解明について市は今後も調査は続けるものの「新資料が出てくるほかは、親族からの申し出などに頼るしかない」とのスタンスだ。

では新年度は何に取り組むのか―。市が当初予算案に計上したのは、原医研の大滝慈教授=統計学=に研究委託する事業費だ。国の緊急雇用創出事業交付金を使って助手を雇用し、これまで蓄積されたデータの整理や統計処理を進める。重複をチェックするほか、原医研が持つデータとも照合して精度を高めるという。

漆原課長は「数の解明だけが目的ではない。誰がどこで被爆したか、一人一人について明らかにしたい。家族が分からない死没者も多く、データを整理することで遺族が特定できる場合があるかもしれない。今回、国の交付金が支給され、大滝教授の協力を得るのを機に、人的被害の実態をより明らかにしていきたい」と力を込める。

判明した被爆者総数(人) うち1945年末までに亡くなった直接被爆者(人)

第1期 1979~81年度 402,491 77,902

第2期 1982~84年度 490,222 85,278

第3期 1985~87年度 462,924 77,113

第4期 1988~90年度 516,611 90,104

第5期 1991~94年度 522,664 87,833

第6期 1995~98年度 541,817 88,865

第7期 1999年度~ ※89,031

※2008年度末までの判明分(未精査)

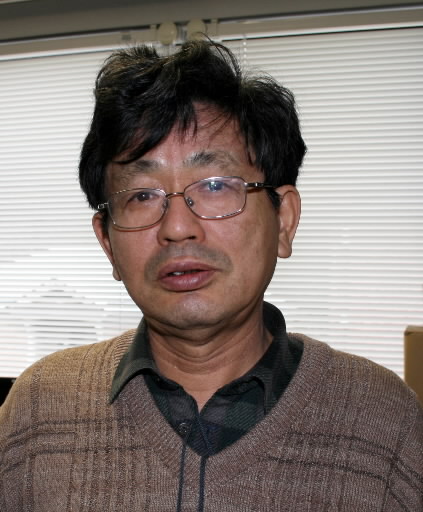

広島大原医研で2001年まで被爆者動態調査に関連する資料収集などに携わった宇吹暁広島女学院大教授に、調査の現状分析や課題を聞いた。

年月がたつにつれ、数を積み上げていくのが難しくなるのは当然だ。調査が進むにつれ、資料は見つかりにくくなる。

だが動態調査には、原爆の被害者を「約」というあいまいなもので終わらせない大きな役割がある。犠牲者を「約」で扱ってよいのか。広島はそうであってはいけない。

1945年末までに亡くなった犠牲者を「14万±1万人」とする推定数が本当に正しいのかとの議論もあり、この数を調査の目標とすることには疑問を持つ。しかし動態調査は続けることに意味がある。原爆の人的被害を明らかにする姿勢を掲げることは、被爆国として必要なことだ。

動態調査は主に行政資料を基に一人一人の名前を積み上げてきた。しかし被爆者や犠牲者の名前は、手記や新聞記事などからも明らかにすることができるはずだ。(1945年末以降の死没者や生存者については)他県で被爆者健康手帳を初期に取得した人の名前が漏れている可能性もある。(国の定義変更により)被爆地域も変わってきている。これらが反映されているかどうか、細かなチェックで「漏れ」を丹念につぶしていく必要があるのではないか。

どこで亡くなったかいまだに分からない人がいる。遺族や関係者にとって、それを解明することは大きな意味がある。この調査は行政でなければできない。いったい何人が被爆し、どんな被害を受けたのかを明らかにするために、できるだけのことはするべきだ。

14万±1万人

原爆被爆による広島での1945年末までの死亡者数として、76年に今堀誠二広島大教授(当時)が委員長を務める「国連アピール資料編集専門委員会」が推定した。長崎は「7万±1万人」。この報告書を広島、長崎両市が国連事務総長に提出した。広島大原医研助教授として委員に加わった湯崎稔氏は当時、広島市とその周辺町村の人口の動向を基に、県外から広島を訪れた人、軍関係者、徴用労働に従事していた朝鮮人の犠牲者を考慮して推定したと説明している

(2010年2月23日朝刊掲載)

この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。

米国が広島に投下した原爆で、いったい何人が被爆し、どれだけの犠牲が出たのか―。一人一人の名前を積み上げることで全体像の解明を目指す広島市の原爆被爆者動態調査で、市は2010年度一般会計当初予算案に954万4千円の事業費を盛り込んだ。これは前年度の約4倍と、近年にない額だ。ただ原爆被害の「最大の空白」とされる1945年末までの死没者数は、新たな名簿などの発見がなく、解明作業はこのところ行き詰まり状態にある。市は新年度にどんな手法を取り入れるのか、それにより空白をどこまで埋めることができるのか。現状と課題を探った。

■経過と現状

1945年末までの原爆死没者一人一人の名前を積み上げる作業を中心に、原爆がもたらした人的被害の実態を明らかにするのが広島市の動態調査。1979年度に始まった原爆被爆者被災調査事業を第1期と位置づけ、第2期から現在の名称に変更した。

その調査はこれまで3~4年間を1期とし第6期(1995~98年度)までが終了した。しかし1999年度に始まった第7期はいまだに終わっていない。なぜか―。

1945年末までの死没者数の調査にさほどの進展が見られないのが主な理由だ。第6期に1032人を積み上げたものの、現在の第7期は2008年度末までの10年間で166人増にとどまり、死没者の総数は8万9031人。一般的に使われる「14万±1万人」との推定人数には、ほど遠い。

市が調査に充当する当初予算額も、1986年度にはピークの約3千万円だったものの、第7期では1999年度の1566万円が最大。2005年度以降は200万円台に減少するなど縮減傾向にあった。

■調査の壁

死没者が新たに判明しにくい理由として、市原爆被害対策部の漆原正浩調査課長は、新資料が見つからないことを挙げる。

第1期は、広島大の原爆放射能医学研究所(現原爆放射線医科学研究所、原医研)などが1969~76年度に実施した原爆被災全体像調査や、1968~76年度に行った爆心地復元調査などの資料を付き合わせた。さらに第5期までに、周辺自治体や病院などに残されていた各種の資料も統合。重複する名前を削除し、整理する地道な作業が続く。第6期は、1995年の被爆者援護法施行に伴い、遺族が特別葬祭給付金を申請したことが一定数の判明につながった。

だが、これまでに統合した資料は、周辺自治体や警察を含む行政資料をはじめ、動員学徒や企業の罹災(りさい)者名簿など多岐にわたる。それ以外の被爆関係資料が近年、まとまって見つかったとのニュースはない。漆原課長は「これ以上見つからないのは、これまでの調査に掛けた努力の成果と受け止めてほしい」と話す。

資料収集に別の壁もある。例えば被爆者健康手帳の申請書には被爆当時の親族らの住居や生存情報など有力な手掛かりが書き込まれることも多い。しかし申請書類は窓口となる全国の都道府県が管理し、個人情報保護の理由で広島市に詳細なデータは届きにくい。

もともと動態調査では「名前のない犠牲」が多数漏れている可能性があると指摘されてきた。例えば一家全滅の場合。さらに朝鮮人では日本名で記録に残ることもあれば、被爆直後に朝鮮半島に帰るなどして手掛かりがないケースも多いとされる。当時の軍関係者の消息も含め、今となっては把握はいっそう困難だ。

■今後

こうした状況から、1945年末までの死没者数の解明について市は今後も調査は続けるものの「新資料が出てくるほかは、親族からの申し出などに頼るしかない」とのスタンスだ。

では新年度は何に取り組むのか―。市が当初予算案に計上したのは、原医研の大滝慈教授=統計学=に研究委託する事業費だ。国の緊急雇用創出事業交付金を使って助手を雇用し、これまで蓄積されたデータの整理や統計処理を進める。重複をチェックするほか、原医研が持つデータとも照合して精度を高めるという。

漆原課長は「数の解明だけが目的ではない。誰がどこで被爆したか、一人一人について明らかにしたい。家族が分からない死没者も多く、データを整理することで遺族が特定できる場合があるかもしれない。今回、国の交付金が支給され、大滝教授の協力を得るのを機に、人的被害の実態をより明らかにしていきたい」と力を込める。

<被爆者動態調査の推移>

判明した被爆者総数(人) うち1945年末までに亡くなった直接被爆者(人)

第1期 1979~81年度 402,491 77,902

第2期 1982~84年度 490,222 85,278

第3期 1985~87年度 462,924 77,113

第4期 1988~90年度 516,611 90,104

第5期 1991~94年度 522,664 87,833

第6期 1995~98年度 541,817 88,865

第7期 1999年度~ ※89,031

※2008年度末までの判明分(未精査)

継続に意義 丹念な追究を

原医研で調査経験 宇吹暁・広島女学院大教授

広島大原医研で2001年まで被爆者動態調査に関連する資料収集などに携わった宇吹暁広島女学院大教授に、調査の現状分析や課題を聞いた。

年月がたつにつれ、数を積み上げていくのが難しくなるのは当然だ。調査が進むにつれ、資料は見つかりにくくなる。

だが動態調査には、原爆の被害者を「約」というあいまいなもので終わらせない大きな役割がある。犠牲者を「約」で扱ってよいのか。広島はそうであってはいけない。

1945年末までに亡くなった犠牲者を「14万±1万人」とする推定数が本当に正しいのかとの議論もあり、この数を調査の目標とすることには疑問を持つ。しかし動態調査は続けることに意味がある。原爆の人的被害を明らかにする姿勢を掲げることは、被爆国として必要なことだ。

動態調査は主に行政資料を基に一人一人の名前を積み上げてきた。しかし被爆者や犠牲者の名前は、手記や新聞記事などからも明らかにすることができるはずだ。(1945年末以降の死没者や生存者については)他県で被爆者健康手帳を初期に取得した人の名前が漏れている可能性もある。(国の定義変更により)被爆地域も変わってきている。これらが反映されているかどうか、細かなチェックで「漏れ」を丹念につぶしていく必要があるのではないか。

どこで亡くなったかいまだに分からない人がいる。遺族や関係者にとって、それを解明することは大きな意味がある。この調査は行政でなければできない。いったい何人が被爆し、どんな被害を受けたのかを明らかにするために、できるだけのことはするべきだ。

14万±1万人

原爆被爆による広島での1945年末までの死亡者数として、76年に今堀誠二広島大教授(当時)が委員長を務める「国連アピール資料編集専門委員会」が推定した。長崎は「7万±1万人」。この報告書を広島、長崎両市が国連事務総長に提出した。広島大原医研助教授として委員に加わった湯崎稔氏は当時、広島市とその周辺町村の人口の動向を基に、県外から広島を訪れた人、軍関係者、徴用労働に従事していた朝鮮人の犠牲者を考慮して推定したと説明している

(2010年2月23日朝刊掲載)

この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。