コラム 視点「新START発効は軍縮への一歩 廃絶に必要なさらなる市民の力」

11年2月14日

■センター長 田城 明

核大国の米ロ間で5日、新戦略兵器削減条約(新START)が発効した。今後7年以内に配備戦略核弾頭数を1550、大陸間弾道ミサイル(ICBM)や戦略爆撃機などの運搬手段を800にそれぞれ削減するという。

旧ソ連時代の1991年に調印された第1次戦略兵器削減条約(START1、2009年12月失効)での配備戦略核弾頭数の上限は6千、ICBMなどの運搬手段は1600。2002年締結の戦略攻撃兵器削減条約(モスクワ条約)を経、20年かけてようやく軍縮史上、最低水準のレベルに下がった。とはいえ米ロ両国にはなお未配備の戦略核弾頭や短距離型の戦術核弾頭などを合わせると約2万発の核兵器が残る。

新STARTの発効は「核なき世界」への確かな一歩には違いない。だが、地上からすべての核兵器を無くすには、世界中の政府や市民の核保有国などへの粘り強い働きかけなしには実現しない。そして、その活動を支えるのは、自覚した世界の市民一人一人である。

人々が核問題に関心を持つきっかけは、千差万別である。貧困や差別、テロや戦争体験、環境問題…。こうした関わりからヒロシマ・ナガサキが投げかける問題にいき着く人々もいる。逆にヒロシマ・ナガサキの被爆の実態を学び、そこから日本の加害の歴史や人権問題、劣化ウラン弾被曝(ひばく)を含め世界のヒバクシャの問題などに視野を広げる人たちもいる。

生まれた場所や時代、育った社会環境が違えば当然のことだ。ただ、それぞれの問題には、つながりがあることに気づくことが重要である。

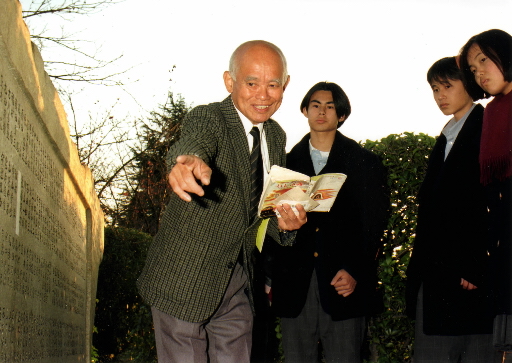

長崎の被爆者で、1998年に69歳で病死した江口保さんのことが思い出される。東京の公立中学の教師だった江口さんは、山陽新幹線が全線開通した翌年の1976年、教師や生徒、父母らを説得し、広島への修学旅行を実現させた。

重傷を負いながらかろうじて生きながらえた自らの被爆体験から得た「命の尊厳」への強い思い。多くの肉親や友達を奪われることがどれほど悲しいことであるか。生徒たちと同世代の少年少女たちの、無残にも絶たれた数え切れない命。江口さんは、生徒たちが被爆者たちのこうした話を直接聞くことで、彼らの心と体で、戦争が人々に何をもたらすかをしっかり受け止めてほしかったのだ。他校の生徒たちを含め江口さんは亡くなるまで「ヒロシマ・ナガサキ学習」の支援を続けた。学習に加わった子どもたちの中から、やがて平和活動に取り組む人たちも育っていった。

知人のアメリカン大学の教授で歴史学者のピーター・カズニックさんは、毎夏、彼が教える学生たちを広島・長崎に引率する。その体験から「核の歴史について米国市民の理解を変える最適の解決方法は、広島や長崎に連れて行くことである」と言う。「日本人の専門家との意見交換は、常に知的興味をわかせてくれる。そして、被爆者の証言を直接聞くことが、忘れられない体験となる」とも。

第2次世界大戦中、日本軍との戦いで多くの戦友を失った祖父を持つ女子学生は、彼の授業で積極的に原爆投下を正当化し、核抑止力も擁護した。その彼女が被爆地での体験を機に、熱心な反核論者になったという。

新START後にも残る膨大な数の核兵器。米ロ以外の核保有国をも巻き込みながら核廃絶への道を加速させるには、この女子学生のような若者たちが世界中に増え、各地で反核・平和行動をリードしてくれることが大きな力になってくれることだろう。

(2011年2月7日朝刊掲載)

関連記事

平和への行動 市民に問う (11年2月12日)

この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。

核大国の米ロ間で5日、新戦略兵器削減条約(新START)が発効した。今後7年以内に配備戦略核弾頭数を1550、大陸間弾道ミサイル(ICBM)や戦略爆撃機などの運搬手段を800にそれぞれ削減するという。

旧ソ連時代の1991年に調印された第1次戦略兵器削減条約(START1、2009年12月失効)での配備戦略核弾頭数の上限は6千、ICBMなどの運搬手段は1600。2002年締結の戦略攻撃兵器削減条約(モスクワ条約)を経、20年かけてようやく軍縮史上、最低水準のレベルに下がった。とはいえ米ロ両国にはなお未配備の戦略核弾頭や短距離型の戦術核弾頭などを合わせると約2万発の核兵器が残る。

新STARTの発効は「核なき世界」への確かな一歩には違いない。だが、地上からすべての核兵器を無くすには、世界中の政府や市民の核保有国などへの粘り強い働きかけなしには実現しない。そして、その活動を支えるのは、自覚した世界の市民一人一人である。

人々が核問題に関心を持つきっかけは、千差万別である。貧困や差別、テロや戦争体験、環境問題…。こうした関わりからヒロシマ・ナガサキが投げかける問題にいき着く人々もいる。逆にヒロシマ・ナガサキの被爆の実態を学び、そこから日本の加害の歴史や人権問題、劣化ウラン弾被曝(ひばく)を含め世界のヒバクシャの問題などに視野を広げる人たちもいる。

生まれた場所や時代、育った社会環境が違えば当然のことだ。ただ、それぞれの問題には、つながりがあることに気づくことが重要である。

長崎の被爆者で、1998年に69歳で病死した江口保さんのことが思い出される。東京の公立中学の教師だった江口さんは、山陽新幹線が全線開通した翌年の1976年、教師や生徒、父母らを説得し、広島への修学旅行を実現させた。

重傷を負いながらかろうじて生きながらえた自らの被爆体験から得た「命の尊厳」への強い思い。多くの肉親や友達を奪われることがどれほど悲しいことであるか。生徒たちと同世代の少年少女たちの、無残にも絶たれた数え切れない命。江口さんは、生徒たちが被爆者たちのこうした話を直接聞くことで、彼らの心と体で、戦争が人々に何をもたらすかをしっかり受け止めてほしかったのだ。他校の生徒たちを含め江口さんは亡くなるまで「ヒロシマ・ナガサキ学習」の支援を続けた。学習に加わった子どもたちの中から、やがて平和活動に取り組む人たちも育っていった。

知人のアメリカン大学の教授で歴史学者のピーター・カズニックさんは、毎夏、彼が教える学生たちを広島・長崎に引率する。その体験から「核の歴史について米国市民の理解を変える最適の解決方法は、広島や長崎に連れて行くことである」と言う。「日本人の専門家との意見交換は、常に知的興味をわかせてくれる。そして、被爆者の証言を直接聞くことが、忘れられない体験となる」とも。

第2次世界大戦中、日本軍との戦いで多くの戦友を失った祖父を持つ女子学生は、彼の授業で積極的に原爆投下を正当化し、核抑止力も擁護した。その彼女が被爆地での体験を機に、熱心な反核論者になったという。

新START後にも残る膨大な数の核兵器。米ロ以外の核保有国をも巻き込みながら核廃絶への道を加速させるには、この女子学生のような若者たちが世界中に増え、各地で反核・平和行動をリードしてくれることが大きな力になってくれることだろう。

(2011年2月7日朝刊掲載)

関連記事

平和への行動 市民に問う (11年2月12日)

この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。