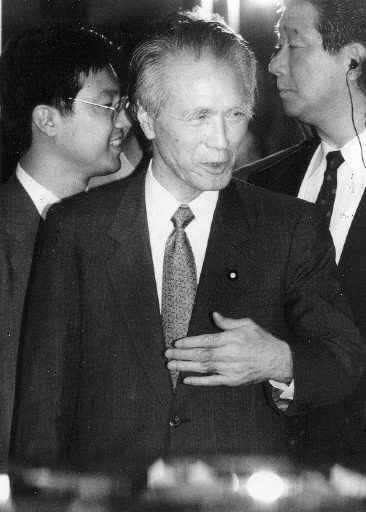

問われる歴史認識 村山富市元首相に聞く 「談話」の精神を失うな

13年8月6日

日本の植民地支配と侵略について謝罪した1995年8月15日の「村山談話」が、あらためて注目されている。中国や韓国との摩擦を機に、安倍晋三首相の歴史認識をめぐる議論が再燃したことがきっかけだ。談話の今日的な意義や将来の見直し論について、村山富市元首相(89)に聞いた。(聞き手は論説委員・東海右佐衛門直柄)

―談話はもう18年も前。あらためてその意義は何ですか。

歴史認識をめぐる問題に一定のけじめをつけることができたと思います。過去の過ちを公式に認めて謝罪したから、アジア諸国に納得してもらえた。だから、それ以後の内閣は「村山談話を継承します」という一言で、アジア諸国から信頼を得て未来志向の話ができました。普遍的な意味があるのでしょう。

―談話を出そうと決意した背景は何でしたか。

総理になって韓国や東南アジアを回りました。韓国では36年間の植民地支配のいきさつがあるので、非常に厳しいまなざしを感じるわけですな。中国も愛国教育を徹底して、日本への不信感がありました。日本がいつか再び軍事国家になって、過ちを繰り返すんじゃないかと思われていた。信頼される国となるためには、謙虚に過去の歴史を反省し、日本は平和な国になるということを鮮明にする必要があると感じました。

―ですが、談話発表の前には「戦後50年国会決議」が衆院で骨抜きになりました。

そう。参院では取り上げもされなかった。それで火がついた。これではいけない、とね。

衆院で70人ほどの社会党の代表が自民党、新党さきがけと組んで首相になったのです。自民党が多数派なのに。ですから、この内閣は歴史的な必然性があって生まれたと感じていました。過去を清算し、反省する役割が自分に課せられているのだと。だからぼくは、この談話が出せなければ総理大臣をやめる、と周りに迫りました。

―村山内閣では歴史認識をめぐって閣僚2人が辞任していますね。

あの戦争を美化したい人はいました。ただ自民党は1993年の総選挙で負け、自社さ連立政権で政権与党に復帰するまで、野党の悲哀を相当に感じていた。内閣が倒れたら、また野党になるという不安があったんじゃないかな。だから最終的に協力してくれた。閣議決定で異論は出ませんでした。あの連立政権でしか、談話は出せなかったと思います。

―村山談話について安倍首相は4月に「そのまま継承しているというわけではない」と述べ、後に「全体として継承する」と修正しました。

発言が揺れていて首をかしげます。彼の真意は分からない。仮に談話の歴史認識を修正し、日本は欧州に対抗してアジアのために闘ったといいたいのであれば、アジアだけでなく米国も不信感を抱く。談話を見直すことには反対です。あの精神を失うことがあってはならない。

―日中、日韓の関係がこじれています。立て直せますか。

互いに対立するような言動を慎まなければならん。価値観が違っても、まず話し合う努力が必要でしょう。ぼくが首相に就任した時、米国は非常に警戒していた。社会主義政党のトップで日米関係はどうなるのかと。だからぼくはクリントン大統領に会った時、まず自分の人生観を話した。戦争が終わった時のこと、町の様子…。クリントンさんはじっと聞いてくれて、会談は成功した。まず互いが胸襟を開くことが大切。今は中国や韓国と首脳会談も開けないほどで、時間がかかるだろうが。

―閣僚が靖国神社を参拝するのか注目されています。

安倍さんは参拝しないでしょう。いまの状況ではできない。10月の秋季例大祭にも参拝するべきではない。国内外からの反対を押し切って参ったとなると挑戦的に受け取られる。

―先月の参院選で自民党が圧勝する一方、社民党は1議席にまで後退し、存亡の危機です。

厳しいなあ。二大政党制ではなく、複数の野党が存在してもいい。小さくても、今の自民党に明確に対決していけるような政党が必要でしょう。

―間もなく終戦から68年となります。あらためて政治家に求められる歴史認識とは。

まずアジア諸国に大きな被害を与えて敗戦に至った歴史を直視すること。そう言うと「自虐的」と声が上がるでしょう。しかし歴史的事実と過去の被害者への深い理解がなくては国際社会で通用しないと思います。

先の大戦が終わりを告げてから、50年の歳月が流れました。今、あらためて、あの戦争によって犠牲となられた内外の多くの人々に思いを馳(は)せるとき、万感胸に迫るものがあります。

敗戦後、日本は、あの焼け野原から幾多の困難を乗り越えて、今日の平和と繁栄を築いてまいりました。このことは私たちの誇りであり、そのために注がれた国民の皆様一人ひとりの英知とたゆみない努力に私は心から敬意の念を表すものであります。

ここに至るまで、米国をはじめ世界の国々から寄せられた支援と協力に対し、あらためて深甚な謝意を表明いたします。また、アジア太平洋近隣諸国、米国、さらには欧州諸国との間に今日のような友好関係を築き上げるに至ったことを心から喜びたいと思います。

平和で豊かな日本となった今日、私たちはややもすればこの平和の尊さ、ありがたさを忘れがちになります。私たちは過去の過ちを二度と繰り返すことのないよう、戦争の悲惨さを若い世代に語り伝えていかなければなりません。

特に近隣諸国の人々と手を携えて、アジア太平洋地域ひいては世界の平和を確かなものとしていくためには、なによりも、これらの諸国との間に深い理解と信頼に基づいた関係を培っていくことが不可欠と考えます。政府は、この考えに基づき、特に近現代における日本と近隣アジア諸国との関係にかかわる歴史研究を支援し、各国との交流の飛躍的な拡大を図るために、この二つを柱とした平和友好交流事業を展開しております。また、現在取り組んでいる戦後処理問題についても、わが国とこれらの国々との信頼関係を一層強化するため、私は引き続き誠実に対応してまいります。

今、戦後50周年の節目に当たり、われわれが銘記すべきことは来し方を訪ねて歴史の教訓に学び、未来を望んで、人類社会の平和と繁栄への道を誤らないことであります。

わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。私は、未来に過ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫(わ)びの気持ちを表明いたします。また、この歴史がもたらした内外すべての犠牲者に深い哀悼の念を捧(ささ)げます。

敗戦の日から50周年を迎えた今日、わが国は、深い反省に立ち、独善的なナショナリズムを排し、責任ある国際社会の一員として国際協調を促進し、それを通じて、平和の理念と民主主義とを押し広めていかなければなりません。同時に、わが国は、唯一の被爆国としての体験を踏まえて、核兵器の究極の廃絶を目指し、核不拡散体制の強化など、国際的な軍縮を積極的に推進していくことが肝要であります。これこそ、過去に対する償いとなり、犠牲となられた方々の御霊(みたま)を鎮めるゆえんとなると、私は信じております。

「杖(よ)るは信に如(し)くは莫(な)し」と申します。この記念すべき時に当たり、信義を施政の根幹とすることを内外に表明し、私の誓いの言葉といたします。

むらやま・とみいち

大分市生まれ。明治大専門部卒。大分市議、県議を経て72年に衆院議員初当選。93年社会党委員長、94年から96年まで自社さ連立政権で首相。00年政界引退。社民党名誉党首。昨年、「村山富市回顧録」が出版された。大分市在住。

(2013年8月6日朝刊掲載)

―談話はもう18年も前。あらためてその意義は何ですか。

歴史認識をめぐる問題に一定のけじめをつけることができたと思います。過去の過ちを公式に認めて謝罪したから、アジア諸国に納得してもらえた。だから、それ以後の内閣は「村山談話を継承します」という一言で、アジア諸国から信頼を得て未来志向の話ができました。普遍的な意味があるのでしょう。

―談話を出そうと決意した背景は何でしたか。

総理になって韓国や東南アジアを回りました。韓国では36年間の植民地支配のいきさつがあるので、非常に厳しいまなざしを感じるわけですな。中国も愛国教育を徹底して、日本への不信感がありました。日本がいつか再び軍事国家になって、過ちを繰り返すんじゃないかと思われていた。信頼される国となるためには、謙虚に過去の歴史を反省し、日本は平和な国になるということを鮮明にする必要があると感じました。

―ですが、談話発表の前には「戦後50年国会決議」が衆院で骨抜きになりました。

そう。参院では取り上げもされなかった。それで火がついた。これではいけない、とね。

衆院で70人ほどの社会党の代表が自民党、新党さきがけと組んで首相になったのです。自民党が多数派なのに。ですから、この内閣は歴史的な必然性があって生まれたと感じていました。過去を清算し、反省する役割が自分に課せられているのだと。だからぼくは、この談話が出せなければ総理大臣をやめる、と周りに迫りました。

―村山内閣では歴史認識をめぐって閣僚2人が辞任していますね。

あの戦争を美化したい人はいました。ただ自民党は1993年の総選挙で負け、自社さ連立政権で政権与党に復帰するまで、野党の悲哀を相当に感じていた。内閣が倒れたら、また野党になるという不安があったんじゃないかな。だから最終的に協力してくれた。閣議決定で異論は出ませんでした。あの連立政権でしか、談話は出せなかったと思います。

―村山談話について安倍首相は4月に「そのまま継承しているというわけではない」と述べ、後に「全体として継承する」と修正しました。

発言が揺れていて首をかしげます。彼の真意は分からない。仮に談話の歴史認識を修正し、日本は欧州に対抗してアジアのために闘ったといいたいのであれば、アジアだけでなく米国も不信感を抱く。談話を見直すことには反対です。あの精神を失うことがあってはならない。

―日中、日韓の関係がこじれています。立て直せますか。

互いに対立するような言動を慎まなければならん。価値観が違っても、まず話し合う努力が必要でしょう。ぼくが首相に就任した時、米国は非常に警戒していた。社会主義政党のトップで日米関係はどうなるのかと。だからぼくはクリントン大統領に会った時、まず自分の人生観を話した。戦争が終わった時のこと、町の様子…。クリントンさんはじっと聞いてくれて、会談は成功した。まず互いが胸襟を開くことが大切。今は中国や韓国と首脳会談も開けないほどで、時間がかかるだろうが。

―閣僚が靖国神社を参拝するのか注目されています。

安倍さんは参拝しないでしょう。いまの状況ではできない。10月の秋季例大祭にも参拝するべきではない。国内外からの反対を押し切って参ったとなると挑戦的に受け取られる。

―先月の参院選で自民党が圧勝する一方、社民党は1議席にまで後退し、存亡の危機です。

厳しいなあ。二大政党制ではなく、複数の野党が存在してもいい。小さくても、今の自民党に明確に対決していけるような政党が必要でしょう。

―間もなく終戦から68年となります。あらためて政治家に求められる歴史認識とは。

まずアジア諸国に大きな被害を与えて敗戦に至った歴史を直視すること。そう言うと「自虐的」と声が上がるでしょう。しかし歴史的事実と過去の被害者への深い理解がなくては国際社会で通用しないと思います。

村山談話全文

先の大戦が終わりを告げてから、50年の歳月が流れました。今、あらためて、あの戦争によって犠牲となられた内外の多くの人々に思いを馳(は)せるとき、万感胸に迫るものがあります。

敗戦後、日本は、あの焼け野原から幾多の困難を乗り越えて、今日の平和と繁栄を築いてまいりました。このことは私たちの誇りであり、そのために注がれた国民の皆様一人ひとりの英知とたゆみない努力に私は心から敬意の念を表すものであります。

ここに至るまで、米国をはじめ世界の国々から寄せられた支援と協力に対し、あらためて深甚な謝意を表明いたします。また、アジア太平洋近隣諸国、米国、さらには欧州諸国との間に今日のような友好関係を築き上げるに至ったことを心から喜びたいと思います。

平和で豊かな日本となった今日、私たちはややもすればこの平和の尊さ、ありがたさを忘れがちになります。私たちは過去の過ちを二度と繰り返すことのないよう、戦争の悲惨さを若い世代に語り伝えていかなければなりません。

特に近隣諸国の人々と手を携えて、アジア太平洋地域ひいては世界の平和を確かなものとしていくためには、なによりも、これらの諸国との間に深い理解と信頼に基づいた関係を培っていくことが不可欠と考えます。政府は、この考えに基づき、特に近現代における日本と近隣アジア諸国との関係にかかわる歴史研究を支援し、各国との交流の飛躍的な拡大を図るために、この二つを柱とした平和友好交流事業を展開しております。また、現在取り組んでいる戦後処理問題についても、わが国とこれらの国々との信頼関係を一層強化するため、私は引き続き誠実に対応してまいります。

今、戦後50周年の節目に当たり、われわれが銘記すべきことは来し方を訪ねて歴史の教訓に学び、未来を望んで、人類社会の平和と繁栄への道を誤らないことであります。

わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。私は、未来に過ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫(わ)びの気持ちを表明いたします。また、この歴史がもたらした内外すべての犠牲者に深い哀悼の念を捧(ささ)げます。

敗戦の日から50周年を迎えた今日、わが国は、深い反省に立ち、独善的なナショナリズムを排し、責任ある国際社会の一員として国際協調を促進し、それを通じて、平和の理念と民主主義とを押し広めていかなければなりません。同時に、わが国は、唯一の被爆国としての体験を踏まえて、核兵器の究極の廃絶を目指し、核不拡散体制の強化など、国際的な軍縮を積極的に推進していくことが肝要であります。これこそ、過去に対する償いとなり、犠牲となられた方々の御霊(みたま)を鎮めるゆえんとなると、私は信じております。

「杖(よ)るは信に如(し)くは莫(な)し」と申します。この記念すべき時に当たり、信義を施政の根幹とすることを内外に表明し、私の誓いの言葉といたします。

むらやま・とみいち

大分市生まれ。明治大専門部卒。大分市議、県議を経て72年に衆院議員初当選。93年社会党委員長、94年から96年まで自社さ連立政権で首相。00年政界引退。社民党名誉党首。昨年、「村山富市回顧録」が出版された。大分市在住。

(2013年8月6日朝刊掲載)