広島県女1年6組(1945-2008年)<4>

08年8月19日

昭和20年日記 書けなかった8・6

思い刻む家族 資料館に寄託

■編集委員 西本雅実

表紙に「昭和20年」とある。広島県女1年6組の2人が入学の日からつづった日記が、広島市の原爆資料館に4年前、くしくも相前後して寄せられた。書き表せなかった「8月6日」、2人は一緒に逃げていた。

山田緑さん(12)と熊本悦子さん(13)が「手をつないで帰ってきた」のを、緑さんのただ一人のきょうだいで佐伯区に住む高石玲子さん(69)が見ていた。当時の住まいは己斐西中町(西区)。姉と級友の二人は動員作業中に被爆した小網町(中区)から約3キロを歩き通し、きょうだいの親族がいた己斐上町までたどり着いた。

「母が駆け付けて油を塗ったりしましたが、私は水を持っていくのでさえ、尻込みしてしまいました」。それほど全身は焼かれていた。

緑さんは深夜、母に「逃げよう…」と言って亡くなった。父は爆心地南約1.4キロの住吉橋で一命を取り留めて翌日に戻り、長女の死を知った。両親が緑さんを野辺送りした。

悦子さんは、運ばれた己斐の親せき宅で父が見つけ、草津東町(西区)の自宅に連れ帰ろうとする。今もそこに住む弟の熊本隆聡さん(71)は、父隆司さんが「あの日の記録」と書き残した一文を取り出した。

翌7日朝に長女を戸板に乗せて帰るさなか-。「見えなかった悦子の目が開いたのである(略)『お父さんが判(わか)るか』『判る』『そうかよかったよかった、早く家へ帰るんだ』子供の嬉(うれ)しそうな悲しそうな表情を最後に病勢急変し…」

当時、熊本さんは広島県北部の世羅郡に学童疎開していた。姉の日記を両親が戦後も大切にしまっている胸のうちを推し量り、あれこれとは尋ねなかったという。

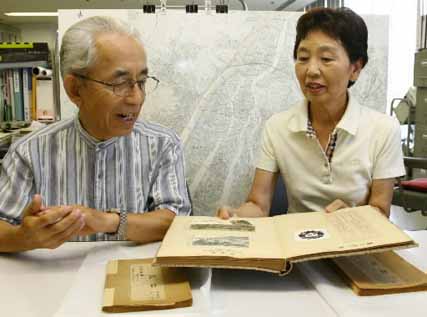

家族の思いも刻む「昭和20年日記」。熊本さんはなぜ資料館に託す気になったのか。国が戦没学徒である姉に贈った勲記を、亡き両親のころから掲げる家で答えた。

「日記をじっくり読んでみると、国とか大人を純粋に信じて生きていた。それが殺されてしまった。若い人たちに日記を読んでもらい、なぜ、そうなったのかを考えてほしい」と求めた。

高石さんは「原爆は今も封印したい記憶」と言う。父は被爆の後遺症から教壇を退かざるを得ず、母が教師を続けて暮らしを支えた。夏になると緑さんの「昭和20年日記」の虫干しを欠かさず96歳まで生きた母の気持ちを受け止め、母山田節子の名で託した。

緑さんの日記は「8月1日」の「元川さんが初めていらっしやつた。みんな大喜びだ」で終わっている。病気療養からこの日ようやく復学した元川ヒサ子さん(14)の遺骨は今も不明だ。

悦子さんは、「8月5日」の「母のことを思ふと心配になつた」が絶筆となった。義勇隊の勤労奉仕に前日出て体調を崩した母に代わり、家族の夕食をこしらえたりして6日朝、動員先の小網町に向かったのだった。

(2008年7月30日朝刊掲載)