ヒロシマ精神養子 特集・海越えて保護・養育の輪

09年2月1日

■特別取材班 田城明、西本雅実

「精神養子」。ごく普通のアメリカ人が、原爆で肉親を失った広島の子供の「親」として交流を続けた運動である。米国の週刊誌「土曜文芸評論」の主筆だったノーマン・カズンズ氏(73)=カリフォルニア在住=の提唱がきっかけだった。あれからほぼ40年。子供たちの成長とともに忘れられ、顧みられることもなかった精神養子運動とは何だったのか。当時の資料や関係者の回想を交え、その足どりをたどった。

24年8月、被爆のツメ跡が残る広島を訪れた米国人ジャーナリスト、ノーマン・カズンズ氏は広島戦災児育成所の子供たちと出会った。これが「アメリカ人の手で原爆孤児を救い、ヒロシマの実態を海外に伝えよう」という精神養子運動の発端になった。

精神養子とは原爆で身寄りを失った子供たちの養育を米国人家庭が手助けする「親子縁組」のことである。米国では当時、日本人の帰化、移民を禁じており、日本人の子供との法的な縁組は認められなかった。カズンズ氏の提唱に応じた精神親の希望者は、子供たちの写真と簡単なプロフィルを基に縁組。養育資金として規定の月額2ドル25セント(当時810円)を送った。

縁組あっせん、資金集め、送金を担当したのは米国のヒロシマ・ピース・センター協力会。同協力会は広島流川教会の故谷本清牧師が渡米し、被爆者として広島の惨状を初めて訴えたのを機に24年3月、ニューヨーク市で発足。作家のパール・バック女史や「ヒロシマ」の著者ジョン・ハーシー氏、カズンズ氏らが理事に名を連ねていた。

縁組は、「原爆孤児の収容と家庭的な雰囲気による教育」を目指していた育成所でまず始まる。25年3月末までに早くも71人が精神養子となり、手紙を通し交流を深めてゆく。精神親の応募者が増えるに連れて、養子縁組は広島市内の新生学園、似島学園、広島修道院、光の園へと拡大。2年後には六方学園、呉市内の仁風園のほか財団法人ヒロシマ・ピース・センターの仲介によって施設外の孤児らも加わった。精神養子は、28年末には戦災孤児・欠損家庭の子供を含め409人に膨らんだ。

米国内で精神養子運動が反響を呼んだのはなぜか。わずか1日で30万部売れたと言われるジョン・ハーシーのヒロシマルポ(ニューヨーカー一誌)やノー・モア・ヒロシマズ運動の盛り上がり…。これらは当時、自国が使用した原爆への疑問が米国内に芽生えつつあったことを示している。こうした米国人の良心のうずきは、精神養子にあてた手紙の数々にも如実に表れている。

精神養子は、子供らが成長し、施設を出て自活する年代に達した30年代前半には、次第に疎遠になり、やがて消えて行った。しかし、後に脚光を浴びる原爆乙女の渡米治療や、日本人自らが始めた国内精神養子運動の先導役を果たし、原爆医療法制定の底流にもつながっていった。

次の訪問先は、両親を原爆で失った孤児たちの施設であった。訪れた施設の中でも特に、私は広島市中心部から約13キロ離れた丘に立つ山下孤児院(注=広島戦災児育成所)を取りあげたい。

ここは、山下義信・禎子夫妻が行政や市民、施設外の援助を受けながら社会奉仕で運営している。広島の孤児のための4施設のうち最も大きく、4歳から17歳まで100人ほどの子供の面倒をみている。一番幼い子は原爆投下の数時間前に生まれた。

山下孤児院は私の広島訪問の中で最も忘れられない場所となった。生活環境は市内のどこよりも整い、明るさにあふれていた。子供たちは日本中のどの子供たちよりも機敏で自主性に富み、生き生きとしていた。食事は不足なく、おいしく調理され、遊び場も十分だった。さらに重要なことは、子供たちが愛情に飢えていなかったことである。

幼い子らは、デパートで母親のスカートにしがみつく米国の子供と同じように、山下婦人にまとわりつく。施設内での教育も国内の他の学校と比べてそん色のないものであった。しかし、山下孤児院には一つだけ欠点がある。十分な広さがないことだ。現在の5倍の広さがほしい。外部からの積極的な支援があれば実現可能かもしれない。

私が訪日する前、幾人かが原爆孤児を養子にしたいと言ってきた。東洋人排斥法(注=排日移民法)の下ではしかし、(法律上の)養子縁組は不可能である。次善の策として、私は精神養子(モラル・アダプション)を提唱したい。

精神養子と言うのは、米国人家族によって養われ、養父母の名前を持つようになる原爆孤児を考えてのことである。こうした孤児たちは山下夫人の施設のような所で生活するが、保護と養育に関する責任は米国人家族が担うのである。今後、連邦議会が日本の子供の入国を認める法案を通せば、精神的に結ばれた子供たちは同時に法的な養子になり得るのである。

山下孤児院では、1人の子供の養育費は1カ月当たり、会費や教育費などすべてを含め2ドル25セント(注=当時810円)である。私は精神養子の構想を山下夫人に申し入れたところ、非常に強い関心を示してくれた。

土曜文芸評論の読者で、この考えに賛同し原爆孤児を養子にしようという人があれば、私は喜んで仲介の労をとりたいと思う。

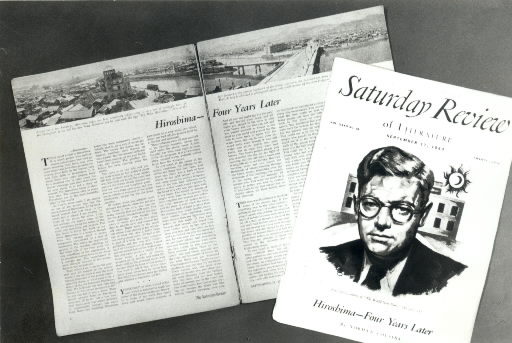

土曜文芸評論(The Saturday Review of Literature)

1924年、ニューヨーク市で創刊された週刊誌。国際問題の論評や文学批評などが特徴。1942年、カズンズ氏が同社主筆に就任。49年8月、初めて広島を取材し、「4年後のヒロシマ」(9月17日号)を掲載した。現在は「土曜文芸誌」と名称変更。

精神養子には最初抵抗を覚えました。多くの孤児たちをつくり出した原爆投下国の世話にはなりたくない、という気持ちからです。私より当時、育成所の所長をしていた妻の禎子(注=37年、60歳で死去)の方が熱心でした。

26年1月から約40日間、米国の社会福祉施設の視察に行きました。その際、精神親8人と直接会って、これまで抱いていた見方ががらりと変わりました。目からうろこが落ちたような感じでした。

首都のワシントンで会った女性は、情の深い人で、話しているうちに自分の国のしたことや、広島の孤児たちのことを思ってか、涙を流さんばかりでした。もう一人は男性で、自宅のアパートまで伺いました。ごく普通のサラリーマンで、その人が家計簿を私に見せて「毎月子供に送るお金は別にしているから安心して下さい」と手を差しのべてきたのには感激させられました。

日米の手紙の翻訳担当として似島学園へ行ったのは25年6月。それから3年間、精神親の善意にこたえねばとの思いで翻訳を続けました。

1カ月に約30通出していましたね。最初はタイプライターがなくて、全部手書きでした。しかし、同じ筆跡では相手に申し訳ないので、2カ月後に中古品を買ってもらいました。翻訳の世話をしたのは延べで約100人。まだアルファベットも書けない小学生には、手を取って署名を書かせたり、たった5行しか書いてない子供の手紙は、担当の保母さんからその子の生活ぶりなどを聞いて書き添え、送りました。

読みづらい英文の手紙に悩まされたり、返事をなかなか書かない子供に注意したり、それなりに苦労はあったけれど、子供に寄せる親の温かい文面に触れると手抜きはできなかったですね。こんな形で草の根の国際交流の手助けができてとてもよかったと思っています。

戦前に米国の大学を卒業していた主人にとって、太平洋戦争はとても悲しい出来事でした。戦後23年に渡米して、カズンズさんらと接触をしながら平和行脚を続けたのも、核戦争の恐ろしさを米国民に訴えるだけでなく、日米間の心の懸け橋になりたいと願っていたからです。

精神養子の推進も米国にいる主人の多くの友人、知人が支援してくれたので輪が広がったのだと思います。30年には私も子供4人を連れて米国へ行きました。その機会にヒロシマ・ピース・センター協力会の理事だったパール・バック女史のところに3カ月間滞在しましたが、女史からキリストの愛の教えについて多くを教わりました。精神親になった人には、米国人の宗教的な博愛心が強くあったわけですね。

精神養子の時も、その後の原爆乙女の渡米治療の時も牧師仲間から「平和運動はするな」と非難されましたが、主人は信念を貫きました。立派だと思っています。

(1988年7月13日朝刊掲載)

「精神養子」。ごく普通のアメリカ人が、原爆で肉親を失った広島の子供の「親」として交流を続けた運動である。米国の週刊誌「土曜文芸評論」の主筆だったノーマン・カズンズ氏(73)=カリフォルニア在住=の提唱がきっかけだった。あれからほぼ40年。子供たちの成長とともに忘れられ、顧みられることもなかった精神養子運動とは何だったのか。当時の資料や関係者の回想を交え、その足どりをたどった。

24年8月、被爆のツメ跡が残る広島を訪れた米国人ジャーナリスト、ノーマン・カズンズ氏は広島戦災児育成所の子供たちと出会った。これが「アメリカ人の手で原爆孤児を救い、ヒロシマの実態を海外に伝えよう」という精神養子運動の発端になった。

精神養子とは原爆で身寄りを失った子供たちの養育を米国人家庭が手助けする「親子縁組」のことである。米国では当時、日本人の帰化、移民を禁じており、日本人の子供との法的な縁組は認められなかった。カズンズ氏の提唱に応じた精神親の希望者は、子供たちの写真と簡単なプロフィルを基に縁組。養育資金として規定の月額2ドル25セント(当時810円)を送った。

縁組あっせん、資金集め、送金を担当したのは米国のヒロシマ・ピース・センター協力会。同協力会は広島流川教会の故谷本清牧師が渡米し、被爆者として広島の惨状を初めて訴えたのを機に24年3月、ニューヨーク市で発足。作家のパール・バック女史や「ヒロシマ」の著者ジョン・ハーシー氏、カズンズ氏らが理事に名を連ねていた。

縁組は、「原爆孤児の収容と家庭的な雰囲気による教育」を目指していた育成所でまず始まる。25年3月末までに早くも71人が精神養子となり、手紙を通し交流を深めてゆく。精神親の応募者が増えるに連れて、養子縁組は広島市内の新生学園、似島学園、広島修道院、光の園へと拡大。2年後には六方学園、呉市内の仁風園のほか財団法人ヒロシマ・ピース・センターの仲介によって施設外の孤児らも加わった。精神養子は、28年末には戦災孤児・欠損家庭の子供を含め409人に膨らんだ。

米国内で精神養子運動が反響を呼んだのはなぜか。わずか1日で30万部売れたと言われるジョン・ハーシーのヒロシマルポ(ニューヨーカー一誌)やノー・モア・ヒロシマズ運動の盛り上がり…。これらは当時、自国が使用した原爆への疑問が米国内に芽生えつつあったことを示している。こうした米国人の良心のうずきは、精神養子にあてた手紙の数々にも如実に表れている。

精神養子は、子供らが成長し、施設を出て自活する年代に達した30年代前半には、次第に疎遠になり、やがて消えて行った。しかし、後に脚光を浴びる原爆乙女の渡米治療や、日本人自らが始めた国内精神養子運動の先導役を果たし、原爆医療法制定の底流にもつながっていった。

運動提唱したカズンズ氏の 「4年後のヒロシマ」(抜粋)

次の訪問先は、両親を原爆で失った孤児たちの施設であった。訪れた施設の中でも特に、私は広島市中心部から約13キロ離れた丘に立つ山下孤児院(注=広島戦災児育成所)を取りあげたい。

ここは、山下義信・禎子夫妻が行政や市民、施設外の援助を受けながら社会奉仕で運営している。広島の孤児のための4施設のうち最も大きく、4歳から17歳まで100人ほどの子供の面倒をみている。一番幼い子は原爆投下の数時間前に生まれた。

山下孤児院は私の広島訪問の中で最も忘れられない場所となった。生活環境は市内のどこよりも整い、明るさにあふれていた。子供たちは日本中のどの子供たちよりも機敏で自主性に富み、生き生きとしていた。食事は不足なく、おいしく調理され、遊び場も十分だった。さらに重要なことは、子供たちが愛情に飢えていなかったことである。

幼い子らは、デパートで母親のスカートにしがみつく米国の子供と同じように、山下婦人にまとわりつく。施設内での教育も国内の他の学校と比べてそん色のないものであった。しかし、山下孤児院には一つだけ欠点がある。十分な広さがないことだ。現在の5倍の広さがほしい。外部からの積極的な支援があれば実現可能かもしれない。

私が訪日する前、幾人かが原爆孤児を養子にしたいと言ってきた。東洋人排斥法(注=排日移民法)の下ではしかし、(法律上の)養子縁組は不可能である。次善の策として、私は精神養子(モラル・アダプション)を提唱したい。

精神養子と言うのは、米国人家族によって養われ、養父母の名前を持つようになる原爆孤児を考えてのことである。こうした孤児たちは山下夫人の施設のような所で生活するが、保護と養育に関する責任は米国人家族が担うのである。今後、連邦議会が日本の子供の入国を認める法案を通せば、精神的に結ばれた子供たちは同時に法的な養子になり得るのである。

山下孤児院では、1人の子供の養育費は1カ月当たり、会費や教育費などすべてを含め2ドル25セント(注=当時810円)である。私は精神養子の構想を山下夫人に申し入れたところ、非常に強い関心を示してくれた。

土曜文芸評論の読者で、この考えに賛同し原爆孤児を養子にしようという人があれば、私は喜んで仲介の労をとりたいと思う。

土曜文芸評論(The Saturday Review of Literature)

1924年、ニューヨーク市で創刊された週刊誌。国際問題の論評や文学批評などが特徴。1942年、カズンズ氏が同社主筆に就任。49年8月、初めて広島を取材し、「4年後のヒロシマ」(9月17日号)を掲載した。現在は「土曜文芸誌」と名称変更。

交流支えた人々

山下義信さん(94) 広島戦災児育成所創設者

精神親の真髄に感激

精神親の真髄に感激

精神養子には最初抵抗を覚えました。多くの孤児たちをつくり出した原爆投下国の世話にはなりたくない、という気持ちからです。私より当時、育成所の所長をしていた妻の禎子(注=37年、60歳で死去)の方が熱心でした。

26年1月から約40日間、米国の社会福祉施設の視察に行きました。その際、精神親8人と直接会って、これまで抱いていた見方ががらりと変わりました。目からうろこが落ちたような感じでした。

首都のワシントンで会った女性は、情の深い人で、話しているうちに自分の国のしたことや、広島の孤児たちのことを思ってか、涙を流さんばかりでした。もう一人は男性で、自宅のアパートまで伺いました。ごく普通のサラリーマンで、その人が家計簿を私に見せて「毎月子供に送るお金は別にしているから安心して下さい」と手を差しのべてきたのには感激させられました。

吉岡一郎さん(63) 広島大学名誉教授

延べ100人の翻訳世話

延べ100人の翻訳世話

日米の手紙の翻訳担当として似島学園へ行ったのは25年6月。それから3年間、精神親の善意にこたえねばとの思いで翻訳を続けました。

1カ月に約30通出していましたね。最初はタイプライターがなくて、全部手書きでした。しかし、同じ筆跡では相手に申し訳ないので、2カ月後に中古品を買ってもらいました。翻訳の世話をしたのは延べで約100人。まだアルファベットも書けない小学生には、手を取って署名を書かせたり、たった5行しか書いてない子供の手紙は、担当の保母さんからその子の生活ぶりなどを聞いて書き添え、送りました。

読みづらい英文の手紙に悩まされたり、返事をなかなか書かない子供に注意したり、それなりに苦労はあったけれど、子供に寄せる親の温かい文面に触れると手抜きはできなかったですね。こんな形で草の根の国際交流の手助けができてとてもよかったと思っています。

谷本チサさん(72) 故谷本清牧師夫人

多くの友人のおかげ

多くの友人のおかげ

戦前に米国の大学を卒業していた主人にとって、太平洋戦争はとても悲しい出来事でした。戦後23年に渡米して、カズンズさんらと接触をしながら平和行脚を続けたのも、核戦争の恐ろしさを米国民に訴えるだけでなく、日米間の心の懸け橋になりたいと願っていたからです。

精神養子の推進も米国にいる主人の多くの友人、知人が支援してくれたので輪が広がったのだと思います。30年には私も子供4人を連れて米国へ行きました。その機会にヒロシマ・ピース・センター協力会の理事だったパール・バック女史のところに3カ月間滞在しましたが、女史からキリストの愛の教えについて多くを教わりました。精神親になった人には、米国人の宗教的な博愛心が強くあったわけですね。

精神養子の時も、その後の原爆乙女の渡米治療の時も牧師仲間から「平和運動はするな」と非難されましたが、主人は信念を貫きました。立派だと思っています。

(1988年7月13日朝刊掲載)