核兵器はなくせる 特集連載 「核の傘」をたたむ日 <1>

09年12月2日

■「核兵器はなくせる」取材班

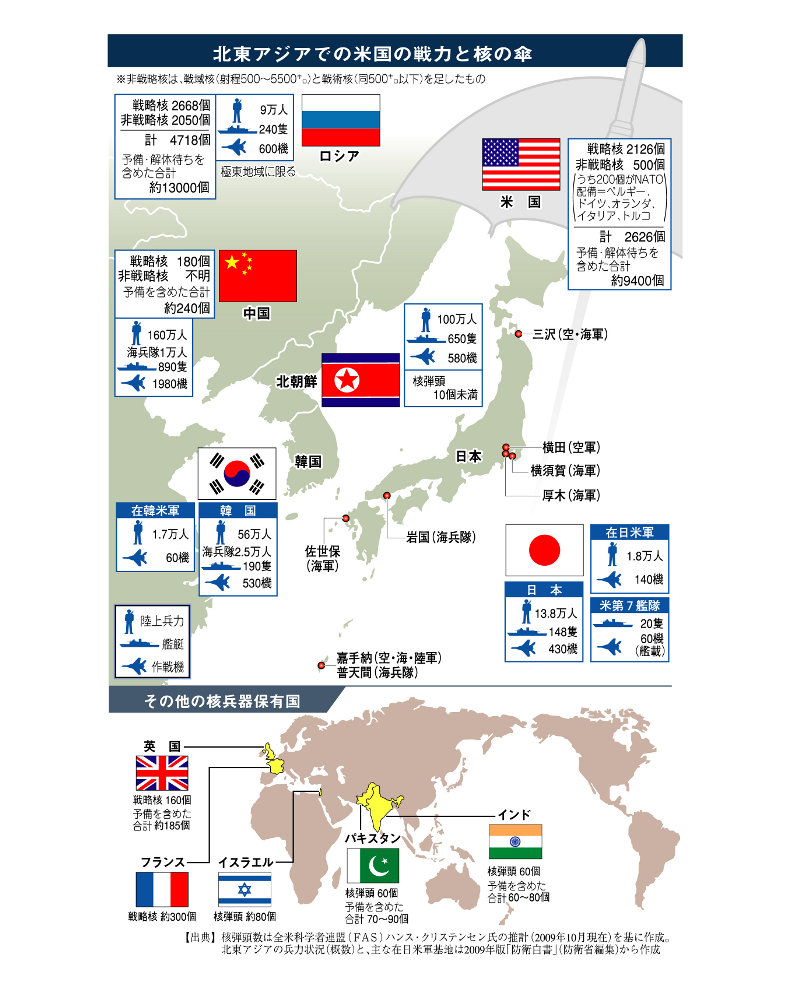

戦後の日本は、核超大国米国との同盟関係を軸に自国の安全保障を図ってきた。その象徴が「核の傘」だ。もし日本を攻めれば、背後に構える米国から核兵器で反撃される―。日本への攻撃を思いとどまらせる「核抑止(拡大抑止)」の考え方である。

それは核兵器廃絶を訴える被爆国が、自らの安全を核兵器に頼ることを意味する。世界が東西に分かれ、にらみ合った冷戦時代以来、私たちはそんな自縄自縛から逃れられずにいる。

今年、日米はともに政権が交代した。両国の首脳はそろって、核兵器廃絶への努力を誓う。ならば「核の傘」に頼らない安全保障の在り方を真剣に探るべきではないか。それは北東アジアの非核化、さらに世界規模での廃絶実現に不可欠な一里塚となる。

来年は日米安全保障条約の改定から半世紀。安全を脅かす風雨がやみ、傘をたたむ日について考える節目としたい。

trong><抑止の意味> trong>

オバマ米大統領の来日が迫った今月9日の東京・霞が関。「なぜ今も核の傘が必要なのか」。外務省で安全保障の担当官に尋ねると、資料をめくりながらこう答えた。

「わが国の周辺には核兵器を含めた大量の軍事力がある。それを使われないために抑止力で安全を確保しなければならない。そういうことです」

では仮想敵国はどこか。担当官は「私見」と断ったうえで、「隣の半島では核を放棄すると言って放棄しないし、その隣には軍拡をしている国もありますから」。名指しを避けながらも、核開発を進める北朝鮮と、核兵器を持つ中国の脅威を指摘した。

その2週間ほど前、都内であったシンポジウム。日米の核政策に携わってきた元政府高官2人の対談でも、旧来の日本外務省の見解が展開された。

「北朝鮮の核開発の意思は強い。米国の核が先に使われる可能性があると思わせた方が抑止力の信頼性は高まると思う」。前外務事務次官の谷内正太郎氏だ。

相手を務めた元米国防長官ウィリアム・ペリー氏は2007年と2008年、米紙で「核なき世界」を提言した一人でもある。やんわりと谷内氏に語りかけた。「日米同盟に基づく抑止力を核兵器だけに単純化していないか。抑止力には日米の通常兵力や経済力も要素に含まれる」。核抜きの安全保障の可能性をにじませた。

trong><新たな動き> trong>

今年9月、歴史的な政権交代を果たした鳩山由紀夫政権は「北東アジアの非核化」を掲げる。民主党内で核の傘に依存してきた安保政策を問い直す実動グループが、党核軍縮促進議員連盟(49人)だ。

その党内はしかし、一枚岩ではない。「核の傘がないと地域の安定が保てないと考える人は多い」。議連事務局長の平岡秀夫衆院議員(山口2区)が明かす。問題提起を党内外や国内外で続け、議論に賛同する議員を増やしたい考えだ。

22日からは韓国で、北東アジア非核兵器地帯の条約案に賛同する国会議員たちと意見交換する。「北朝鮮や中国の現状ばかりにとらわれていては、非核化はいつまでも実現できない。核に頼らない安全保障という目標に向け、まず議論を先行させることが大事」と強調する。

議連の前会長で顧問を務める岡田克也氏は外相就任後も、持論である「核の先制不使用」を口にする。核兵器を、核兵器に対する反撃にだけ使う考え方。10月下旬に来日したゲーツ米国防長官にも「この問題についてよく協議していきたい」と伝えた。

そして鳩山首相。10月の参院本会議では「日米同盟の在り方について包括的なレビュー(再検討)を行いたい」と表明した。

被爆国の政権内部から、「核の傘」の見直しにつながる動きが出始めている。

日米両国が同盟の礎とする日米安全保障条約の条文には「核抑止力」の文字はない。1978年に交わし、1997年に改められた日米防衛協力のための指針(ガイドライン)に「米国は、そのコミットメント(軍事的貢献)を達成するため、核抑止力を保持する」と出てくる。

米国はオバマ政権誕生の今年、核戦略指針「核体制の見直し(NPR)」の8年ぶりの更新に着手した。大詰めの作業が続く。「核なき世界」を追求するオバマ大統領の意向がどう反映されるのか。「核の傘」を差しかけられている日本も注視する。

そのオバマ氏は就任後で初来日した14日、アジア政策演説で明言した。「核兵器が存在する限り、米国は、韓国と日本を含む同盟国の防衛を保証する強力で効果的な核抑止力を維持していく」

同盟国である日本や韓国側が核抑止力を求めている前提での発言だと取れなくもない。

今年7月、外務省で開いた日米安全保障高級事務レベル協議で両国は、核の傘についての定期協議の開始で合意した。北朝鮮の核開発や中国の軍備拡張を受け、傘の効き目を確認・強化しようとの日本側の前政権の意向が強く働いたとみられる。

その後の政権交代。今月の日米首脳会談は同盟関係の「深化」をうたった。「核なき世界」を追求する両首脳だからこそ、地域の安定と平和に「核の傘」が真に必要なのか否か、根源からの問い直しが求められる。

「核の傘」は日本に必要なのだろうか。核抑止力への依存に否定的立場をとる明治学院大の高原孝生教授に、「核抜き安保」実現を目指す根拠を聞いた。

核兵器に依存しない安全保障政策は可能だし、目指さなければならない。そもそも「核の傘」はレトリック、言葉のあやだ。強い言い方になるが、人々を欺く危険な「まやかし」だと考える。

戦後、防衛的なニュアンスの「抑止」という言葉が多用されるようになったが、核兵器は本質的に攻撃的な兵器だ。そこを見誤ってはいけない。

「核の傘」の下にあることは、どこかの国が日本を攻撃した場合、米国の核兵器による反撃でその国が核被害を受ける、そのための準備をしていることを意味する。被爆国の国民として、それでよいのだろうか。

中国や北朝鮮などからすれば、米国の「核の傘」に頼ろうとする日本こそが危険な存在だろう。果てしない軍拡の悪循環をもたらす冷戦時代からの「安全保障のジレンマ」を脱することがこれからのアジア地域の課題だ。

東西ドイツの統一、あるいは冷戦の終結自体は、そのしばらく前には考えられなかった歴史の転換だった。時代の要請をとらえた当時のリーダーの決断と行動で可能になった。

核兵器保有国が非保有国を核攻撃しないと約束する「消極的安全保障」を保有国に促すことや、日本と韓国、北朝鮮で構成する「北東アジア非核兵器地帯」構想で、日本は主導的役割を果たせる。いずれも、核に頼らない安保につながり、核兵器絶対不使用の規範を世界に根付かせていくことになる。核兵器禁止条約も視野に入れ、その方向性を見失わないことだ。

気象変動や感染症、世界金融危機などが人々を脅かす時代。自陣営のことだけでなく他者にとっての安全も考える「共通の安全保障」、さらに相手国とともにつくっていく「協力的安全保障」を目指すべきだ。

韓国や中国にも同じような発想を持つ人々がいる。さまざまなレベルで同時多発的に働きかけを始めるべきだ。誠実な外交と信頼醸成が大事になる。

問題になっている米国の核持ち込みの「密約」も、国是としてきた非核三原則にうそがあるということなら、対外信用の問題だ。三原則を守り、自国の核武装の完全否定について信頼を得られるなら、アジア地域の安定に大きな意味を持つ。

オバマ米大統領は4月のプラハ演説で「冷戦思考に終止符を打つため、われわれは国家安全保障戦略における核兵器への依存度を下げ、他国にも同調を促す」と述べた。政権内にも異論があるかもしれないが、大統領周辺は本気のようだ。

世界が核のない世界に向けて動きだそうとしている今、日本が時代遅れで危険な「核の傘」に執着するのは異様に映る。「核の傘」を差しかけなくては日本は自前の核をほしがる、という米国内の核軍縮反対派の議論にも使われてしまう。

これまでの考え方から抜け出すには、今がチャンスだ。この機をとらえて方向転換しなくては、世界はますます危険になる。

trong>たかはら・たかお trong>

1954年神戸市生まれ。東京大法学部卒。同大助手、立教大助手などを経て、97年から現職。日本平和学会、日本軍縮学会などに所属する。専門は国際政治学。

「核の傘」はいつごろから認知されたのか―。「国会会議録検索システム」で「核の傘」発言があった会議を調べると、1945年8月以降で294件ヒットした。初出は1965年12月の参院日韓条約等特別委員会だった。

共産党の岩間正男議員が、核兵器による安全保障政策の米国の意図について「核の傘のもとでの侵略的、従属的な新しい軍事同盟をつくり上げること以外にはない」と発言している。

この年の1月、佐藤栄作首相はジョンソン米大統領との会談で、前年10月に中国が初の原爆実験を成功させたことを受け、核抑止力の提供の約束を交わしていた。

佐藤首相は1968年には「核四政策」を表明。非核三原則とともに、米国の核抑止力への依存を掲げた。こうして被爆国日本は、「核の傘」の下で非核政策を進めることになる。

「核の傘」には同時に、「日本を核武装させないため」とする米国側の思惑も透けて見える。1970年に核拡散防止条約(NPT)が発効。核兵器を保有していた米国、ロシア、英国、フランス、中国以外には核武装を許さない内容だった。日本は核オプションを放棄する是非をめぐる国内議論が起こり、批准は1976年にずれ込んだ。

この経緯は、海外から「日本は核武装の意思がある」と疑念を抱かれ続けてきた一因ともなっている。

同じ1976年、国防政策指針として初めて閣議決定された「防衛計画の大綱」は、「米国の核抑止力に依存する」と明記した。以降、1995年と2004年の改定でも踏襲されている。

trong>米国の「核の傘」 trong>

核兵器を持たない国の安全を、米国が自国の核で保障する概念。傘の下にあるのは現在、日本、韓国、オーストラリアをはじめ、北大西洋条約機構(NATO)加盟国を含めた約30カ国。NATOではドイツなど5カ国に米国の非戦略核が配備され、有事の運用を協議する「核計画グループ」が設置されている。

trong>拡大抑止 trong>

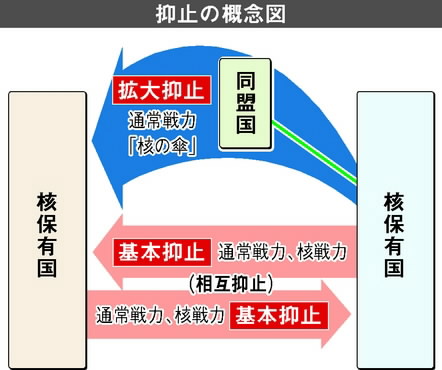

同盟国を他国の攻撃から守る概念。核戦力による抑止を「核の傘」または拡大核抑止と呼ぶ。日米安全保障条約の第5条は、日本有事の際に米国は防衛すると規定している。自国で自国を防衛する「基本抑止」に対応する概念。同盟関係にない他国と相対する「相互抑止」概念もある。

trong>核の先制不使用宣言 trong>

先制攻撃で核を使わず、相手国への反撃に限定すると核兵器保有国が誓う。核兵器の政治、軍事面での役割や依存度を低減させることで、核兵器廃絶への一歩になると考えられている。核の抑止力による安全保障を弱めるとの反論がある。

trong>米核体制の見直し(NPR) trong>

米議会の指示に基づき、政府が示す核戦略の青写真。国防総省を中心に策定し大統領に勧告。「国家安全保障大統領令」として政策化される。ブッシュ前政権下のNPRは、核戦力と通常戦力の統合、強力地中貫通型核の開発などを促した。今回は年末までに見直し作業を終え、来年1月に議会に報告される。

trong>消極的安全保障 trong>

核兵器の非保有国に対し、保有国が核攻撃をしないと約束すること。非保有国が核攻撃を受けた場合に報復などを約束する「積極的安全保障」とは区別される。米国、ロシア、英国、フランス、中国の保有5カ国は1995年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議直前に消極的安全保障を一方的に宣言したが、宣言に法的拘束力を持たせることには反対した。

trong>北東アジア非核兵器地帯構想 trong>

日本、韓国、北朝鮮が構成地域となり、核兵器の開発や保有、持ち込みなどを禁じる条約構想。米国、ロシア、中国は核攻撃や威嚇をしないと誓約する。非核兵器地帯条約は1960年代以降、ラテンアメリカおよびカリブ▽南太平洋▽東南アジア▽中央アジア▽アフリカ―の5地域で発効。1国による「非核地位」が98年の国連総会で承認されたモンゴルを含め、非核地域は119カ国・地域に及ぶ。

trong>核をめぐる「密約」 trong>

米軍による核兵器の日本国内への持ち込みは1960年改定の日米安全保障条約で「事前協議」とされたが、米国の核搭載艦船などの通過・寄港については対象外とする日米間の秘密合意があったとされる疑惑。これまでに事前協議が行われたことはなく、日本政府は「通過・寄港も含め持ち込みはない」と主張してきたが、外務省の事務次官経験者が「密約はあった」と証言。岡田克也外相が9月、解明調査を命じた。結果の公表は来年1月になる見込み。

trong>核拡散防止条約(NPT) trong>

約190カ国が加盟する多国間条約。1970年に発効し、95年に無期限延長が決まった。核保有国を米国、ロシア、英国、フランス、中国に限定し、核軍縮の義務を課す。非保有国には原子力の平和利用の権利を認める一方、核兵器の製造や取得を禁じる。事実上の核保有国であるイスラエルとインド、パキスタンは加盟していない。北朝鮮は2003年に脱退を宣言した。5年ごとに運用状況を点検する再検討会議の次回は来年5月、米ニューヨークの国連本部である。

■ヒロシマ平和メディアセンター編集部長 江種則貴

脅しには脅しでの理屈は分かりやすい。自国が強ければ、敵国は報復を恐れて先制攻撃をためらうだろう。そんな力で封じ込めようというのが、核抑止、「核の傘」の論理だ。

それが何をもたらしたか。不信感を募らせた国家同士はとめどもない核開発競争を繰り広げてきた。核兵器や関連技術は世界中に拡散し、今や核テロにおびえる時代になってしまった。

そして2度の惨禍を体験した被爆国日本は、米国の「核の傘」に頼ってきた。自国の核武装を防ぐ意味合いは大きかったにせよ、悪魔の兵器に依存しつつ他国には廃絶を訴える構図は、いびつとしか言いようがない。

そんな時代に終わりを告げてもいいではないか。核抑止の考え方に決別しても、私たちの安全や暮らしは守られるのではないか。 他国からの攻撃をどう防ぐのかとの反論もあろう。だが少なくとも核戦力に頼らない「抑止」はあり得るはずだ。実際に、被爆者が世界に広島、長崎の記憶を伝えてきたのも、核戦争を防ぐ抑止の営みではなかったか。

あらゆる非人道兵器のない世界に一歩ずつ近づくため、まず「核の傘」を問い直したい。人類の英知で一刻も早く、傘をたたむ日を手繰り寄せたい。

連載「核兵器はなくせる」の一環として毎週1回、「核の傘」について考える特集をお届けします。ご意見をお寄せください。 ファクス082(236)2807 電子メールpeacemedia@chugoku―np.co.jp

(2009年11月22日朝刊掲載)

trong>この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。 trong>

tyle="font-size:16px;font-weight:bold;">脱「抑止力」 模索の時 変革の意志 日本から

戦後の日本は、核超大国米国との同盟関係を軸に自国の安全保障を図ってきた。その象徴が「核の傘」だ。もし日本を攻めれば、背後に構える米国から核兵器で反撃される―。日本への攻撃を思いとどまらせる「核抑止(拡大抑止)」の考え方である。

それは核兵器廃絶を訴える被爆国が、自らの安全を核兵器に頼ることを意味する。世界が東西に分かれ、にらみ合った冷戦時代以来、私たちはそんな自縄自縛から逃れられずにいる。

今年、日米はともに政権が交代した。両国の首脳はそろって、核兵器廃絶への努力を誓う。ならば「核の傘」に頼らない安全保障の在り方を真剣に探るべきではないか。それは北東アジアの非核化、さらに世界規模での廃絶実現に不可欠な一里塚となる。

来年は日米安全保障条約の改定から半世紀。安全を脅かす風雨がやみ、傘をたたむ日について考える節目としたい。

tyle="font-size:16px;font-weight:bold;">新政権、政策再検討へ アジアの脅威なお障害

オバマ米大統領の来日が迫った今月9日の東京・霞が関。「なぜ今も核の傘が必要なのか」。外務省で安全保障の担当官に尋ねると、資料をめくりながらこう答えた。

「わが国の周辺には核兵器を含めた大量の軍事力がある。それを使われないために抑止力で安全を確保しなければならない。そういうことです」

では仮想敵国はどこか。担当官は「私見」と断ったうえで、「隣の半島では核を放棄すると言って放棄しないし、その隣には軍拡をしている国もありますから」。名指しを避けながらも、核開発を進める北朝鮮と、核兵器を持つ中国の脅威を指摘した。

その2週間ほど前、都内であったシンポジウム。日米の核政策に携わってきた元政府高官2人の対談でも、旧来の日本外務省の見解が展開された。

「北朝鮮の核開発の意思は強い。米国の核が先に使われる可能性があると思わせた方が抑止力の信頼性は高まると思う」。前外務事務次官の谷内正太郎氏だ。

相手を務めた元米国防長官ウィリアム・ペリー氏は2007年と2008年、米紙で「核なき世界」を提言した一人でもある。やんわりと谷内氏に語りかけた。「日米同盟に基づく抑止力を核兵器だけに単純化していないか。抑止力には日米の通常兵力や経済力も要素に含まれる」。核抜きの安全保障の可能性をにじませた。

今年9月、歴史的な政権交代を果たした鳩山由紀夫政権は「北東アジアの非核化」を掲げる。民主党内で核の傘に依存してきた安保政策を問い直す実動グループが、党核軍縮促進議員連盟(49人)だ。

その党内はしかし、一枚岩ではない。「核の傘がないと地域の安定が保てないと考える人は多い」。議連事務局長の平岡秀夫衆院議員(山口2区)が明かす。問題提起を党内外や国内外で続け、議論に賛同する議員を増やしたい考えだ。

22日からは韓国で、北東アジア非核兵器地帯の条約案に賛同する国会議員たちと意見交換する。「北朝鮮や中国の現状ばかりにとらわれていては、非核化はいつまでも実現できない。核に頼らない安全保障という目標に向け、まず議論を先行させることが大事」と強調する。

議連の前会長で顧問を務める岡田克也氏は外相就任後も、持論である「核の先制不使用」を口にする。核兵器を、核兵器に対する反撃にだけ使う考え方。10月下旬に来日したゲーツ米国防長官にも「この問題についてよく協議していきたい」と伝えた。

そして鳩山首相。10月の参院本会議では「日米同盟の在り方について包括的なレビュー(再検討)を行いたい」と表明した。

被爆国の政権内部から、「核の傘」の見直しにつながる動きが出始めている。

tyle="font-size:16px;font-weight:bold;">米新戦略 世界が注視 オバマ氏意向どう反映

日米両国が同盟の礎とする日米安全保障条約の条文には「核抑止力」の文字はない。1978年に交わし、1997年に改められた日米防衛協力のための指針(ガイドライン)に「米国は、そのコミットメント(軍事的貢献)を達成するため、核抑止力を保持する」と出てくる。

米国はオバマ政権誕生の今年、核戦略指針「核体制の見直し(NPR)」の8年ぶりの更新に着手した。大詰めの作業が続く。「核なき世界」を追求するオバマ大統領の意向がどう反映されるのか。「核の傘」を差しかけられている日本も注視する。

そのオバマ氏は就任後で初来日した14日、アジア政策演説で明言した。「核兵器が存在する限り、米国は、韓国と日本を含む同盟国の防衛を保証する強力で効果的な核抑止力を維持していく」

同盟国である日本や韓国側が核抑止力を求めている前提での発言だと取れなくもない。

今年7月、外務省で開いた日米安全保障高級事務レベル協議で両国は、核の傘についての定期協議の開始で合意した。北朝鮮の核開発や中国の軍備拡張を受け、傘の効き目を確認・強化しようとの日本側の前政権の意向が強く働いたとみられる。

その後の政権交代。今月の日米首脳会談は同盟関係の「深化」をうたった。「核なき世界」を追求する両首脳だからこそ、地域の安定と平和に「核の傘」が真に必要なのか否か、根源からの問い直しが求められる。

tyle="font-size:16px;font-weight:bold;">「核抜き」実現への道筋は

tyle="font-size:14px;font-weight:bold;">高原孝生・明治学院大教授に聞く

「核の傘」は日本に必要なのだろうか。核抑止力への依存に否定的立場をとる明治学院大の高原孝生教授に、「核抜き安保」実現を目指す根拠を聞いた。

核兵器に依存しない安全保障政策は可能だし、目指さなければならない。そもそも「核の傘」はレトリック、言葉のあやだ。強い言い方になるが、人々を欺く危険な「まやかし」だと考える。

戦後、防衛的なニュアンスの「抑止」という言葉が多用されるようになったが、核兵器は本質的に攻撃的な兵器だ。そこを見誤ってはいけない。

tyle="font-size:14px;font-weight:bold;">「米国の核は脅威になる」

「核の傘」の下にあることは、どこかの国が日本を攻撃した場合、米国の核兵器による反撃でその国が核被害を受ける、そのための準備をしていることを意味する。被爆国の国民として、それでよいのだろうか。

中国や北朝鮮などからすれば、米国の「核の傘」に頼ろうとする日本こそが危険な存在だろう。果てしない軍拡の悪循環をもたらす冷戦時代からの「安全保障のジレンマ」を脱することがこれからのアジア地域の課題だ。

tyle="font-size:14px;font-weight:bold;">「政治の力が可能にする」

東西ドイツの統一、あるいは冷戦の終結自体は、そのしばらく前には考えられなかった歴史の転換だった。時代の要請をとらえた当時のリーダーの決断と行動で可能になった。

核兵器保有国が非保有国を核攻撃しないと約束する「消極的安全保障」を保有国に促すことや、日本と韓国、北朝鮮で構成する「北東アジア非核兵器地帯」構想で、日本は主導的役割を果たせる。いずれも、核に頼らない安保につながり、核兵器絶対不使用の規範を世界に根付かせていくことになる。核兵器禁止条約も視野に入れ、その方向性を見失わないことだ。

tyle="font-size:14px;font-weight:bold;">「信頼される非核国たれ」

気象変動や感染症、世界金融危機などが人々を脅かす時代。自陣営のことだけでなく他者にとっての安全も考える「共通の安全保障」、さらに相手国とともにつくっていく「協力的安全保障」を目指すべきだ。

韓国や中国にも同じような発想を持つ人々がいる。さまざまなレベルで同時多発的に働きかけを始めるべきだ。誠実な外交と信頼醸成が大事になる。

問題になっている米国の核持ち込みの「密約」も、国是としてきた非核三原則にうそがあるということなら、対外信用の問題だ。三原則を守り、自国の核武装の完全否定について信頼を得られるなら、アジア地域の安定に大きな意味を持つ。

tyle="font-size:14px;font-weight:bold;">「オバマ氏の発言ヒント」

オバマ米大統領は4月のプラハ演説で「冷戦思考に終止符を打つため、われわれは国家安全保障戦略における核兵器への依存度を下げ、他国にも同調を促す」と述べた。政権内にも異論があるかもしれないが、大統領周辺は本気のようだ。

世界が核のない世界に向けて動きだそうとしている今、日本が時代遅れで危険な「核の傘」に執着するのは異様に映る。「核の傘」を差しかけなくては日本は自前の核をほしがる、という米国内の核軍縮反対派の議論にも使われてしまう。

これまでの考え方から抜け出すには、今がチャンスだ。この機をとらえて方向転換しなくては、世界はますます危険になる。

1954年神戸市生まれ。東京大法学部卒。同大助手、立教大助手などを経て、97年から現職。日本平和学会、日本軍縮学会などに所属する。専門は国際政治学。

tyle="font-size:16px;font-weight:bold;">核の傘をめぐる日米の動きと世界の核情勢

「核の傘」はいつごろから認知されたのか―。「国会会議録検索システム」で「核の傘」発言があった会議を調べると、1945年8月以降で294件ヒットした。初出は1965年12月の参院日韓条約等特別委員会だった。

共産党の岩間正男議員が、核兵器による安全保障政策の米国の意図について「核の傘のもとでの侵略的、従属的な新しい軍事同盟をつくり上げること以外にはない」と発言している。

この年の1月、佐藤栄作首相はジョンソン米大統領との会談で、前年10月に中国が初の原爆実験を成功させたことを受け、核抑止力の提供の約束を交わしていた。

佐藤首相は1968年には「核四政策」を表明。非核三原則とともに、米国の核抑止力への依存を掲げた。こうして被爆国日本は、「核の傘」の下で非核政策を進めることになる。

「核の傘」には同時に、「日本を核武装させないため」とする米国側の思惑も透けて見える。1970年に核拡散防止条約(NPT)が発効。核兵器を保有していた米国、ロシア、英国、フランス、中国以外には核武装を許さない内容だった。日本は核オプションを放棄する是非をめぐる国内議論が起こり、批准は1976年にずれ込んだ。

この経緯は、海外から「日本は核武装の意思がある」と疑念を抱かれ続けてきた一因ともなっている。

同じ1976年、国防政策指針として初めて閣議決定された「防衛計画の大綱」は、「米国の核抑止力に依存する」と明記した。以降、1995年と2004年の改定でも踏襲されている。

tyle="15px 0px 15px 0px;padding:20px 20px 20px 20px;border:solid 1px #CCCCCC;">

1945年 8月 米国が広島、長崎に原爆投下

1949年 8月 ソ連が初の原爆実験

1951年 9月 サンフランシスコ講和条約・日米安保条約調印

1952年10月 英国が初の原爆実験

1960年 2月 フランスが初の原爆実験

4月 岸信介首相が衆院特別委でtrong>「日本は核装備をしない、核兵器の持ち込みを認め trong>

trong>ない」 trong>と答弁

6月 改定日米安保条約が発効

1962年10月 キューバ危機。キューバへのソ連の核ミサイル配備で米ソの緊張が高まる

1964年10月 中国が初の原爆実験

1965年 1月 日米首脳会談で佐藤栄作首相がtrong>「日本は核武装しない。米国が日本を守るとの trong>

trong>保証を得たい」 trong>と発言。ジョンソン大統領は「保証する」

1967年11月 佐藤首相がジョンソン大統領との会談でtrong>「日本は米国の核の傘の下に安全を保障 trong>

trong>されている」 trong>

12月 佐藤首相が衆院予算委で答弁。trong>「核は保有しない、核は製造もしない、核を持ち trong>

trong>込まない」 trong>

1968年 1月 佐藤首相が衆院本会議で非核三原則、核軍縮、核エネルギーの平和利用と合わ

せてtrong>「日米安全保障条約に基づくアメリカの核抑止力に依存する」 trong>とする「核四政

策」を表明

1969年 1月 イスラエルの核兵器保有の可能性を米NBC放送が報道

1970年 3月 核拡散防止条約(NPT)発効

1971年11月 衆院本会議で「非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する決議」を採択。非核

三原則が国是に

1974年 5月 インドが初の核実験

1975年 8月 三木武夫首相とフォード米大統領が会談し、初めて核抑止の供与を文書化した共

同新聞発表。trong>「核兵力であれ通常兵力であれ日本への武力攻撃があった場合、 trong>

trong>米国は日本を防衛する」 trong>

1976年 5月 日本がNPTに加盟

10月 初めて閣議決定された「防衛計画の大綱」にtrong>「核の脅威に対しては、米国の核抑 trong>

trong>止力に依存する」 trong>と明記

1978年11月 「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」を発表。「米国は、核抑止力を保持

する」と明記

1989年12月 米ソ首脳会談(マルタ)で冷戦終結宣言

1997年 9月 新ガイドラインを発表

1998年 5月 インドが核実験。続いてパキスタンも

2001年 9月 米中枢同時テロ

2005年 2月 北朝鮮が核兵器の製造・保有を宣言

2006年 4月 イランが低濃縮ウラン製造に成功したと発表

10月 北朝鮮が核実験に成功したと発表

2007年 5月 日米安全保障協議委員会の共同発表でtrong>「あらゆる種類の米国の軍事力が拡大抑 trong>

trong>止の中核を形成し、日本の防衛に対する米国のコミットメントを裏付ける」 trong>と確認

2009年 1月 米大統領に「核兵器のない世界」を目標に掲げるオバマ氏が就任

4月 北朝鮮がミサイル発射実験▽オバマ大統領がプラハ演説で「核なき世界」を提唱

5月 北朝鮮が2度目の核実験をしたと発表

9月 政権交代で鳩山由紀夫首相が誕生▽国連安全保障理事会首脳級特別会合で

「核兵器なき世界」に向けた決議を採択

1949年 8月 ソ連が初の原爆実験

1951年 9月 サンフランシスコ講和条約・日米安保条約調印

1952年10月 英国が初の原爆実験

1960年 2月 フランスが初の原爆実験

4月 岸信介首相が衆院特別委で

6月 改定日米安保条約が発効

1962年10月 キューバ危機。キューバへのソ連の核ミサイル配備で米ソの緊張が高まる

1964年10月 中国が初の原爆実験

1965年 1月 日米首脳会談で佐藤栄作首相が

1967年11月 佐藤首相がジョンソン大統領との会談で

12月 佐藤首相が衆院予算委で答弁。

1968年 1月 佐藤首相が衆院本会議で非核三原則、核軍縮、核エネルギーの平和利用と合わ

せて

策」を表明

1969年 1月 イスラエルの核兵器保有の可能性を米NBC放送が報道

1970年 3月 核拡散防止条約(NPT)発効

1971年11月 衆院本会議で「非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する決議」を採択。非核

三原則が国是に

1974年 5月 インドが初の核実験

1975年 8月 三木武夫首相とフォード米大統領が会談し、初めて核抑止の供与を文書化した共

同新聞発表。

1976年 5月 日本がNPTに加盟

10月 初めて閣議決定された「防衛計画の大綱」に

1978年11月 「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」を発表。「米国は、核抑止力を保持

する」と明記

1989年12月 米ソ首脳会談(マルタ)で冷戦終結宣言

1997年 9月 新ガイドラインを発表

1998年 5月 インドが核実験。続いてパキスタンも

2001年 9月 米中枢同時テロ

2005年 2月 北朝鮮が核兵器の製造・保有を宣言

2006年 4月 イランが低濃縮ウラン製造に成功したと発表

10月 北朝鮮が核実験に成功したと発表

2007年 5月 日米安全保障協議委員会の共同発表で

2009年 1月 米大統領に「核兵器のない世界」を目標に掲げるオバマ氏が就任

4月 北朝鮮がミサイル発射実験▽オバマ大統領がプラハ演説で「核なき世界」を提唱

5月 北朝鮮が2度目の核実験をしたと発表

9月 政権交代で鳩山由紀夫首相が誕生▽国連安全保障理事会首脳級特別会合で

「核兵器なき世界」に向けた決議を採択

核兵器を持たない国の安全を、米国が自国の核で保障する概念。傘の下にあるのは現在、日本、韓国、オーストラリアをはじめ、北大西洋条約機構(NATO)加盟国を含めた約30カ国。NATOではドイツなど5カ国に米国の非戦略核が配備され、有事の運用を協議する「核計画グループ」が設置されている。

同盟国を他国の攻撃から守る概念。核戦力による抑止を「核の傘」または拡大核抑止と呼ぶ。日米安全保障条約の第5条は、日本有事の際に米国は防衛すると規定している。自国で自国を防衛する「基本抑止」に対応する概念。同盟関係にない他国と相対する「相互抑止」概念もある。

先制攻撃で核を使わず、相手国への反撃に限定すると核兵器保有国が誓う。核兵器の政治、軍事面での役割や依存度を低減させることで、核兵器廃絶への一歩になると考えられている。核の抑止力による安全保障を弱めるとの反論がある。

米議会の指示に基づき、政府が示す核戦略の青写真。国防総省を中心に策定し大統領に勧告。「国家安全保障大統領令」として政策化される。ブッシュ前政権下のNPRは、核戦力と通常戦力の統合、強力地中貫通型核の開発などを促した。今回は年末までに見直し作業を終え、来年1月に議会に報告される。

核兵器の非保有国に対し、保有国が核攻撃をしないと約束すること。非保有国が核攻撃を受けた場合に報復などを約束する「積極的安全保障」とは区別される。米国、ロシア、英国、フランス、中国の保有5カ国は1995年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議直前に消極的安全保障を一方的に宣言したが、宣言に法的拘束力を持たせることには反対した。

日本、韓国、北朝鮮が構成地域となり、核兵器の開発や保有、持ち込みなどを禁じる条約構想。米国、ロシア、中国は核攻撃や威嚇をしないと誓約する。非核兵器地帯条約は1960年代以降、ラテンアメリカおよびカリブ▽南太平洋▽東南アジア▽中央アジア▽アフリカ―の5地域で発効。1国による「非核地位」が98年の国連総会で承認されたモンゴルを含め、非核地域は119カ国・地域に及ぶ。

米軍による核兵器の日本国内への持ち込みは1960年改定の日米安全保障条約で「事前協議」とされたが、米国の核搭載艦船などの通過・寄港については対象外とする日米間の秘密合意があったとされる疑惑。これまでに事前協議が行われたことはなく、日本政府は「通過・寄港も含め持ち込みはない」と主張してきたが、外務省の事務次官経験者が「密約はあった」と証言。岡田克也外相が9月、解明調査を命じた。結果の公表は来年1月になる見込み。

約190カ国が加盟する多国間条約。1970年に発効し、95年に無期限延長が決まった。核保有国を米国、ロシア、英国、フランス、中国に限定し、核軍縮の義務を課す。非保有国には原子力の平和利用の権利を認める一方、核兵器の製造や取得を禁じる。事実上の核保有国であるイスラエルとインド、パキスタンは加盟していない。北朝鮮は2003年に脱退を宣言した。5年ごとに運用状況を点検する再検討会議の次回は来年5月、米ニューヨークの国連本部である。

tyle="font-size:16px;font-weight:bold;">連載開始に当たって 人類の英知を信じよう

■ヒロシマ平和メディアセンター編集部長 江種則貴

脅しには脅しでの理屈は分かりやすい。自国が強ければ、敵国は報復を恐れて先制攻撃をためらうだろう。そんな力で封じ込めようというのが、核抑止、「核の傘」の論理だ。

それが何をもたらしたか。不信感を募らせた国家同士はとめどもない核開発競争を繰り広げてきた。核兵器や関連技術は世界中に拡散し、今や核テロにおびえる時代になってしまった。

そして2度の惨禍を体験した被爆国日本は、米国の「核の傘」に頼ってきた。自国の核武装を防ぐ意味合いは大きかったにせよ、悪魔の兵器に依存しつつ他国には廃絶を訴える構図は、いびつとしか言いようがない。

そんな時代に終わりを告げてもいいではないか。核抑止の考え方に決別しても、私たちの安全や暮らしは守られるのではないか。 他国からの攻撃をどう防ぐのかとの反論もあろう。だが少なくとも核戦力に頼らない「抑止」はあり得るはずだ。実際に、被爆者が世界に広島、長崎の記憶を伝えてきたのも、核戦争を防ぐ抑止の営みではなかったか。

あらゆる非人道兵器のない世界に一歩ずつ近づくため、まず「核の傘」を問い直したい。人類の英知で一刻も早く、傘をたたむ日を手繰り寄せたい。

連載「核兵器はなくせる」の一環として毎週1回、「核の傘」について考える特集をお届けします。ご意見をお寄せください。 ファクス082(236)2807 電子メールpeacemedia@chugoku―np.co.jp

(2009年11月22日朝刊掲載)

tyle="2 0 2 0;font-size:12px;background-color:#ffff00;color:#ffffff;text-align:center;">

to:peacemedia@chugoku-np.co.jp?subject=

Nuclear weapons can be eliminated: Special Series, Part 1

">この記事へのコメントを送信するには、ここをクリックして下さい