核兵器はなくせる 「核の傘」をたたむ日 <12>

10年2月13日

■記者 「核兵器はなくせる」取材班

戦後、沖縄を統治した米国は核兵器を持ち込んだ。だからこそ1972年の日本復帰の際のスローガンは「核抜き本土並み」。だが、復帰後も県内には国内の在日米軍基地の約75%が集中し、危険と隣り合わせで沖縄は、日米安全保障条約を下支えしてきた。

そして今、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設問題が日米間の最重要課題に浮上している。住宅や教育機関に囲まれた飛行場の県内移設をめぐり、日本政府は態度を決めあぐねる。一方で米国は、国防総省が1日に発表した「4年ごとの国防戦略見直し(QDR)」でも、県内移設を盛り込んだ2006年の日米合意の着実な履行を求めている。

「核の傘」の根拠である日米安保をどうすればいいのか、沖縄から考えたい。

米国と日本、韓国など主要同盟国が参加する合同軍事演習がタイで始まった今月初旬、沖縄県内の米軍基地は比較的穏やかだった。それでも嘉手納基地(嘉手納町)では時折、空気を裂くような音を立てて米軍機が離着陸を繰り返していた。

全米科学者連盟(FAS)のハンス・クリステンセン氏は2008年10月、機密解除された米空軍文書から、嘉手納基地に1958年当時、広島型原爆約200発分に相当する核爆弾が配備されていたことを明らかにした。1999年には米の専門家が科学誌に、沖縄にはピーク時に約1200発の核弾頭があったとの発表もしている。

沖縄の人々は核兵器の存在をどう感じていたのだろうか―。

基地に隣接する一部返還された跡地でジャガイモ畑の手入れをしていた崎山並実さん(64)は「配線や土木工事で基地に入った人たちが『核兵器があるぞ』と話していたのを聞いたことがある」と沖縄返還前を振り返る。嘉手納町基地渉外課の渡嘉敷通晃課長(59)も「子どものころ、うわさは聞いた。本当だったら恐ろしい」。読谷村職員も「弾薬庫に入った先輩職員が原子力のマークを見たとの話を聞いた」という。

琉球大法文学部が1984年に出した「復帰後における沖縄住民の意識の変容」報告書は、マスコミ各社が1972年、73年、82年などに実施した世論調査結果を引用し、「核はある」との回答が59~86%を占めたと紹介している。県土面積の約10%を米軍基地が占める沖縄。日米安保が適用されるようになった1972年の復帰後も、住民は身近に核兵器が存在すると感じてきたのが現状だ。

一方、海兵隊が駐留する普天間飛行場。周囲約1キロの範囲に、小学校から大学まで17の教育機関がある。2004年8月、大型輸送ヘリコプターが飛行場南に隣接する沖縄国際大構内に墜落。学生や民間人に被害はなかったものの、密集地にある基地の恐ろしさをあらためて浮き彫りにした。

県が把握した県関連の米軍機事故は復帰から2008年末までの37年間で487件。刑法犯罪は5584件にのぼる。

「日本の安全のために抑止力が必要。だから基地は必要と言われてきた。しかし本当に必要なのか、それが国民の安全につながっているのか。やはり抑止力とされる『核の傘』の必要性も含め、日本の安全保障をきちんと議論すべきではないですか」

普天間飛行場を抱える宜野湾市の山内繁雄基地政策部長は、すべての国民に問いかける。

―日米安保条約を仕切り直して日米平和友好条約を結ぶべきだと主張される根拠は。

安保は何のため、誰のためにあるのか。日本の安全に本当に必要なのか、実際に機能するものなのかを冷静に客観的に分析するべきだ。米国は当然ながら自国の国益を先に考える。そう考えると、安保はむしろ危険。経済が低迷する米国は安保をたてに今後もっと日本への要求を強めるだろう。既に集団的自衛権や憲法改正を持ち出している。日本の将来があぶない。

沖縄にこれほど基地を集中させ、さらに普天間の辺野古への移設を主張するのは、日本が思いやり予算など過大な駐留費負担をしているからだ。戦争がミサイル中心の形態に変化した現在、基地にどれほどの意味があるのか。日本は国益のためにどうすべきか、安保見直しも含めて考えないといけない。軍事力ではない方法でアジア各国と融和を図り、信頼される国になるべきだ。軍事力に頼るのは対極であり、真の解決には結びつかない。

―基地は完全撤去すべきだとも主張されるのはなぜですか。

基地があることで沖縄に経済効果があるとの説があるが、事実に反する。基地をすべて返して民間利用したらどれほど潤うか検討したらいい。例えば1981年に返還されたハンビー飛行場跡地(北谷町)では大型商業施設などの開発が進んだ。以前は日本人の被雇用者は100人ほどだったが、今は9千人を超す。町に入る固定資産税は当時360万円程度だったが、2009年には2億5千万円を超えた。

しかし沖縄は全都道府県の中で1人当たりの県民所得が最も低い。統計を取り始めた72年以来ずっとだ。それが基地を抱える現実。なのに普天間の移設先を県内にという。基地を新たに造ることは恒久化につながる。安保は国益にかなうといいながら本土ではその負担をしようとしない。県内移設は沖縄に対する明白な差別だ。

―日米安保体制の中で「核の傘」についてはどう考えますか。

日本が核拡散防止条約(NPT)に加盟して核兵器廃絶を訴えても、「核の傘」に守られていては、どの国からも信用されない。むしろ「何を言っているのか」となる。核兵器は廃絶するべきだ。米国にオバマ大統領が誕生して希望は出た。私自身もかつて留学していたころ、黒人の大統領が生まれるとは夢にも思わなかった。不可能と思っていたことが可能になった。

沖縄には現在も核兵器があると多くの県民が思っている。撤去を誰も確認していないからだ。「密約」問題もそうだが、軍事には常に不透明性がつきまとう。それが問題だ。

おおた・まさひで

1925年沖縄県生まれ。早稲田大卒、米シラキュース大大学院修了。琉球大教授を経て、1990年から沖縄県知事を2期、2001年から参院議員を1期務めた。現在、大田平和総合研究所主宰。

―昨年8月の衆院選で沖縄県内では自民が擁立した候補が一人も当選できませんでした。日米安保に絡む県内の政治状況をどうみていますか。

選挙結果は生活面から来る「うねり」だったかもしれない。結果的に政権交代が大きな転換点になった。その後の県内の首長選でも民主の推す候補が当選している。普天間の移設問題が表面化し、あきらめ調だった県民が原点に戻って「政権を代えることができた。自分たちが言えば変わるんだ」と気付いた。

普天間問題は難しさもあるが、みんなの目の前で議論されている点はいいことだ。オープンに日米関係を議論している。これを機に日米同盟や、日本が将来世界でどんな地位を占めたいのかを考えればいい。

―日本に安全保障面での戦略がないのはなぜですか。

戦略がないから、いつも米国に合わせてきた。自民党政権は米国の世界戦略を理解していなかったし、知ろうともしていなかった。それでも冷戦期には「安くつくから」との理由で、その負担を本土から遠い沖縄にかぶせた。少し金を与えておけばいいくらいの考えだったのだろう。

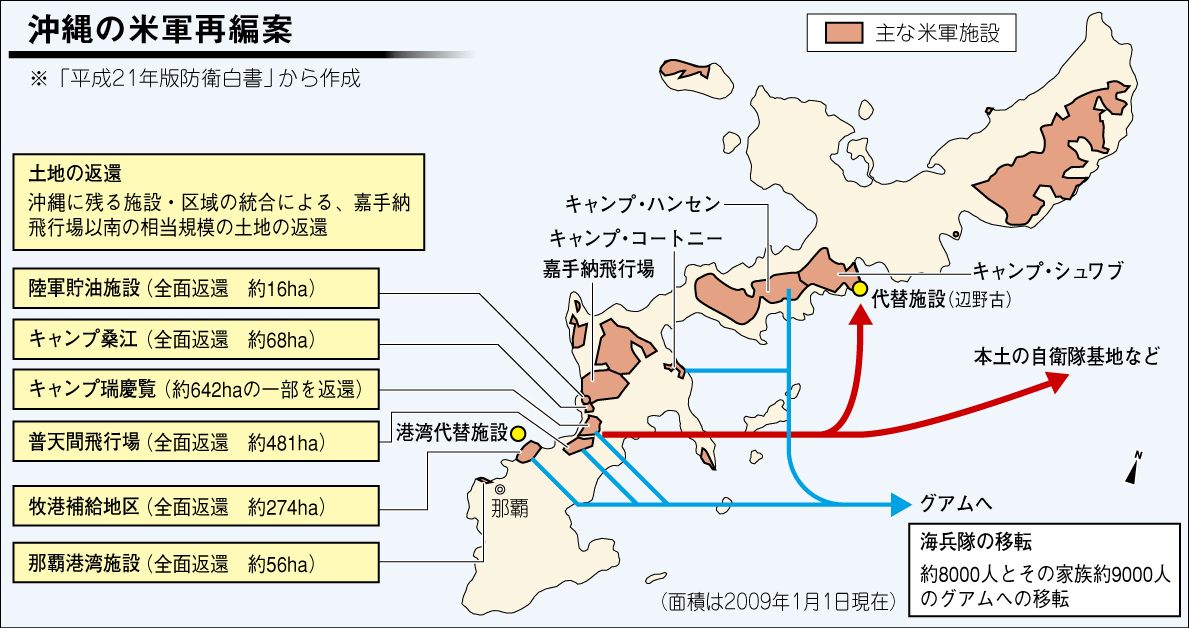

冷戦が終わって戦争の形態も脅威の対象も変わった今、米軍が日本に必要なのか、必要だとしてどのくらいの規模が適正なのかをはじき出せていない。米軍再編計画では8千人がグアムに移転する。本当に米軍が必要なら、びっくりして「どうぞ日本にいてください」となるはずだが誰も何も言わない。

―在日米軍はどうあるべきですか。

最前線に行く海兵隊は日本に要らない。普天間に基地があるから海兵隊が居るだけだ。普天間だけをグアムに持っていくのは、ほかの基地との連携に支障が出るので県内に移設先を求めてきた。移設先を沖縄以外にするためには海兵隊の基地をすべて移転させる必要がある。

もっとも米軍がまったくゼロになるのもどうか。アジアの力の均衡を維持するために、現時点では空軍や海軍の一部を残すことが必要だと思う。その後で少しずつ縮小すればいい。日本の経済力低下とともに日米安保の重要性も小さくなるだろう。コストをかけて軍事同盟を維持する意味がなくなっていく。

―沖縄と広島の連携は可能でしょうか。

広島には被爆という被害者の意識がある一方、沖縄には米軍に加担しているという加害者の意識がある。核兵器の恐ろしさを体験した広島がある一方で、地上戦を経験した沖縄は通常兵器の恐ろしさも知っている。それぞれの良さを学びつつ、弱点を補い合う関係を築くことが大切だ。

がべ・まさあき

1955年沖縄県生まれ。慶応大大学院博士課程中退。米ジョージ・ワシントン大客員研究員などを経て1996年から現職。専門は国際政治学。著書に「戦後日米関係と安全保障」など。

(2010年2月7日朝刊掲載)

この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。

オキナワと安保 「抑止力」偏る負担

戦後、沖縄を統治した米国は核兵器を持ち込んだ。だからこそ1972年の日本復帰の際のスローガンは「核抜き本土並み」。だが、復帰後も県内には国内の在日米軍基地の約75%が集中し、危険と隣り合わせで沖縄は、日米安全保障条約を下支えしてきた。

そして今、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設問題が日米間の最重要課題に浮上している。住宅や教育機関に囲まれた飛行場の県内移設をめぐり、日本政府は態度を決めあぐねる。一方で米国は、国防総省が1日に発表した「4年ごとの国防戦略見直し(QDR)」でも、県内移設を盛り込んだ2006年の日米合意の着実な履行を求めている。

「核の傘」の根拠である日米安保をどうすればいいのか、沖縄から考えたい。

基地集中 核配備の歴史

米国と日本、韓国など主要同盟国が参加する合同軍事演習がタイで始まった今月初旬、沖縄県内の米軍基地は比較的穏やかだった。それでも嘉手納基地(嘉手納町)では時折、空気を裂くような音を立てて米軍機が離着陸を繰り返していた。

全米科学者連盟(FAS)のハンス・クリステンセン氏は2008年10月、機密解除された米空軍文書から、嘉手納基地に1958年当時、広島型原爆約200発分に相当する核爆弾が配備されていたことを明らかにした。1999年には米の専門家が科学誌に、沖縄にはピーク時に約1200発の核弾頭があったとの発表もしている。

沖縄の人々は核兵器の存在をどう感じていたのだろうか―。

基地に隣接する一部返還された跡地でジャガイモ畑の手入れをしていた崎山並実さん(64)は「配線や土木工事で基地に入った人たちが『核兵器があるぞ』と話していたのを聞いたことがある」と沖縄返還前を振り返る。嘉手納町基地渉外課の渡嘉敷通晃課長(59)も「子どものころ、うわさは聞いた。本当だったら恐ろしい」。読谷村職員も「弾薬庫に入った先輩職員が原子力のマークを見たとの話を聞いた」という。

琉球大法文学部が1984年に出した「復帰後における沖縄住民の意識の変容」報告書は、マスコミ各社が1972年、73年、82年などに実施した世論調査結果を引用し、「核はある」との回答が59~86%を占めたと紹介している。県土面積の約10%を米軍基地が占める沖縄。日米安保が適用されるようになった1972年の復帰後も、住民は身近に核兵器が存在すると感じてきたのが現状だ。

一方、海兵隊が駐留する普天間飛行場。周囲約1キロの範囲に、小学校から大学まで17の教育機関がある。2004年8月、大型輸送ヘリコプターが飛行場南に隣接する沖縄国際大構内に墜落。学生や民間人に被害はなかったものの、密集地にある基地の恐ろしさをあらためて浮き彫りにした。

県が把握した県関連の米軍機事故は復帰から2008年末までの37年間で487件。刑法犯罪は5584件にのぼる。

「日本の安全のために抑止力が必要。だから基地は必要と言われてきた。しかし本当に必要なのか、それが国民の安全につながっているのか。やはり抑止力とされる『核の傘』の必要性も含め、日本の安全保障をきちんと議論すべきではないですか」

普天間飛行場を抱える宜野湾市の山内繁雄基地政策部長は、すべての国民に問いかける。

今後の安保 識者に聞く

大田昌秀 元沖縄知事 安保たてに要求強める

―日米安保条約を仕切り直して日米平和友好条約を結ぶべきだと主張される根拠は。

安保は何のため、誰のためにあるのか。日本の安全に本当に必要なのか、実際に機能するものなのかを冷静に客観的に分析するべきだ。米国は当然ながら自国の国益を先に考える。そう考えると、安保はむしろ危険。経済が低迷する米国は安保をたてに今後もっと日本への要求を強めるだろう。既に集団的自衛権や憲法改正を持ち出している。日本の将来があぶない。

沖縄にこれほど基地を集中させ、さらに普天間の辺野古への移設を主張するのは、日本が思いやり予算など過大な駐留費負担をしているからだ。戦争がミサイル中心の形態に変化した現在、基地にどれほどの意味があるのか。日本は国益のためにどうすべきか、安保見直しも含めて考えないといけない。軍事力ではない方法でアジア各国と融和を図り、信頼される国になるべきだ。軍事力に頼るのは対極であり、真の解決には結びつかない。

基地恒久化 差別感じる

―基地は完全撤去すべきだとも主張されるのはなぜですか。

基地があることで沖縄に経済効果があるとの説があるが、事実に反する。基地をすべて返して民間利用したらどれほど潤うか検討したらいい。例えば1981年に返還されたハンビー飛行場跡地(北谷町)では大型商業施設などの開発が進んだ。以前は日本人の被雇用者は100人ほどだったが、今は9千人を超す。町に入る固定資産税は当時360万円程度だったが、2009年には2億5千万円を超えた。

しかし沖縄は全都道府県の中で1人当たりの県民所得が最も低い。統計を取り始めた72年以来ずっとだ。それが基地を抱える現実。なのに普天間の移設先を県内にという。基地を新たに造ることは恒久化につながる。安保は国益にかなうといいながら本土ではその負担をしようとしない。県内移設は沖縄に対する明白な差別だ。

―日米安保体制の中で「核の傘」についてはどう考えますか。

日本が核拡散防止条約(NPT)に加盟して核兵器廃絶を訴えても、「核の傘」に守られていては、どの国からも信用されない。むしろ「何を言っているのか」となる。核兵器は廃絶するべきだ。米国にオバマ大統領が誕生して希望は出た。私自身もかつて留学していたころ、黒人の大統領が生まれるとは夢にも思わなかった。不可能と思っていたことが可能になった。

沖縄には現在も核兵器があると多くの県民が思っている。撤去を誰も確認していないからだ。「密約」問題もそうだが、軍事には常に不透明性がつきまとう。それが問題だ。

おおた・まさひで

1925年沖縄県生まれ。早稲田大卒、米シラキュース大大学院修了。琉球大教授を経て、1990年から沖縄県知事を2期、2001年から参院議員を1期務めた。現在、大田平和総合研究所主宰。

我部政明 琉球大教授 海兵隊基地 日本には不要

―昨年8月の衆院選で沖縄県内では自民が擁立した候補が一人も当選できませんでした。日米安保に絡む県内の政治状況をどうみていますか。

選挙結果は生活面から来る「うねり」だったかもしれない。結果的に政権交代が大きな転換点になった。その後の県内の首長選でも民主の推す候補が当選している。普天間の移設問題が表面化し、あきらめ調だった県民が原点に戻って「政権を代えることができた。自分たちが言えば変わるんだ」と気付いた。

普天間問題は難しさもあるが、みんなの目の前で議論されている点はいいことだ。オープンに日米関係を議論している。これを機に日米同盟や、日本が将来世界でどんな地位を占めたいのかを考えればいい。

―日本に安全保障面での戦略がないのはなぜですか。

戦略がないから、いつも米国に合わせてきた。自民党政権は米国の世界戦略を理解していなかったし、知ろうともしていなかった。それでも冷戦期には「安くつくから」との理由で、その負担を本土から遠い沖縄にかぶせた。少し金を与えておけばいいくらいの考えだったのだろう。

冷戦が終わって戦争の形態も脅威の対象も変わった今、米軍が日本に必要なのか、必要だとしてどのくらいの規模が適正なのかをはじき出せていない。米軍再編計画では8千人がグアムに移転する。本当に米軍が必要なら、びっくりして「どうぞ日本にいてください」となるはずだが誰も何も言わない。

―在日米軍はどうあるべきですか。

最前線に行く海兵隊は日本に要らない。普天間に基地があるから海兵隊が居るだけだ。普天間だけをグアムに持っていくのは、ほかの基地との連携に支障が出るので県内に移設先を求めてきた。移設先を沖縄以外にするためには海兵隊の基地をすべて移転させる必要がある。

もっとも米軍がまったくゼロになるのもどうか。アジアの力の均衡を維持するために、現時点では空軍や海軍の一部を残すことが必要だと思う。その後で少しずつ縮小すればいい。日本の経済力低下とともに日米安保の重要性も小さくなるだろう。コストをかけて軍事同盟を維持する意味がなくなっていく。

沖縄・広島 訴えが大切

―沖縄と広島の連携は可能でしょうか。

広島には被爆という被害者の意識がある一方、沖縄には米軍に加担しているという加害者の意識がある。核兵器の恐ろしさを体験した広島がある一方で、地上戦を経験した沖縄は通常兵器の恐ろしさも知っている。それぞれの良さを学びつつ、弱点を補い合う関係を築くことが大切だ。

がべ・まさあき

1955年沖縄県生まれ。慶応大大学院博士課程中退。米ジョージ・ワシントン大客員研究員などを経て1996年から現職。専門は国際政治学。著書に「戦後日米関係と安全保障」など。

(2010年2月7日朝刊掲載)

この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。