ヒロシマ60年 記憶を刻む 第1部 原爆小頭症患者は今 <4> 出会い

10年6月29日

■記者 門脇正樹

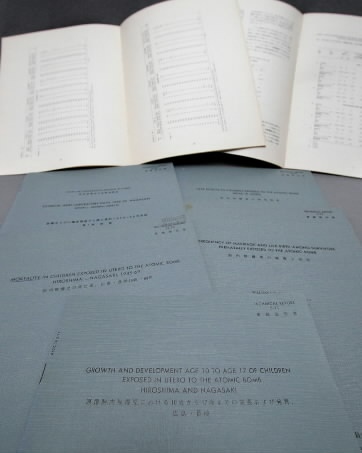

広島にあった米国の原爆傷害調査委員会(ABCC)は1950年代から、胎内被爆児の調査を始めた。その研究論文や地元の医師らの調査により、医学界では早くから知的障害を伴う原爆小頭症患者がいることは知られていた。研究者たちは患者を「IN UTERO(イン・ユテロ)」と呼んだ。

ラテン語で「子宮内で」「生まれる前に」を意味するこの言葉をタイトルにしたルポがある。広島市内の作家やジャーナリストたちが1965年に出版した岩波新書「この世界の片隅で」に収録された。

執筆した元中国放送の秋信利彦さん(70)=佐伯区=は、今も声を震わせる。「小頭症患者の親たちは、発症が原爆に起因することをABCCから聞かされていなかった。同じ境遇の仲間がいることさえ知らされず、ただ検査だけを受けさせられていた」

秋信さんは当時、ABCCなどが発表した医学論文にある匿名や仮名の患者リストを基に所在を捜し当て、生活不安を赤裸々にまとめた。そのルポでやっと、理不尽な原爆被害の象徴ともいえる患者の存在に世間は気付いた。

秋信さんたちは、孤立していた親たちの結束も促した。そうして同じ1965年、原爆症としての認定▽終身保障▽核兵器の完全廃棄―を目指す「きのこ会」は誕生した。2年後、親たちの運動は1つ結実し、小頭症は「近距離早期胎内被爆症候群」の名で原爆医療法の認定疾病に認められた。

北九州市にいて、そうした情報がすぐには届かなかった母と娘。被爆から半世紀後の1995年、親子は広島に移り住む。翌年3月、母と娘は患者の50歳を祝うきのこ会の誕生会に、初めて姿を見せた。

緊張する2人に、会員となって10年の女性患者=三次市=が声を掛けた。後に娘の親友となる彼女も、やはり会に入るまでは、障害の原因が原爆だとは知らなかった。

彼女は、県外で半世紀を過ごした母と娘の苦労に理解を示し、ひきこもりがちだった娘をよく誘い出した。体調への不安を打ち明けたりもした。「きのこ会は心のよりどころ。本当の友だち。でも、集まりに出てくる人が減って、寂しい」。彼女は今、そうこぼす。

来春、患者は還暦を迎える。ピーク時に22家族が集ったきのこ会は、今年3月現在で17家族になった。今、84歳になる母は、患者の親としては若い方である。健在でいる親たちの平均年齢は、80代後半に差し掛かっている。

(2005年7月14日朝刊掲載)

出会い 「きのこ会」 悩み分かつ

広島にあった米国の原爆傷害調査委員会(ABCC)は1950年代から、胎内被爆児の調査を始めた。その研究論文や地元の医師らの調査により、医学界では早くから知的障害を伴う原爆小頭症患者がいることは知られていた。研究者たちは患者を「IN UTERO(イン・ユテロ)」と呼んだ。

ラテン語で「子宮内で」「生まれる前に」を意味するこの言葉をタイトルにしたルポがある。広島市内の作家やジャーナリストたちが1965年に出版した岩波新書「この世界の片隅で」に収録された。

執筆した元中国放送の秋信利彦さん(70)=佐伯区=は、今も声を震わせる。「小頭症患者の親たちは、発症が原爆に起因することをABCCから聞かされていなかった。同じ境遇の仲間がいることさえ知らされず、ただ検査だけを受けさせられていた」

秋信さんは当時、ABCCなどが発表した医学論文にある匿名や仮名の患者リストを基に所在を捜し当て、生活不安を赤裸々にまとめた。そのルポでやっと、理不尽な原爆被害の象徴ともいえる患者の存在に世間は気付いた。

秋信さんたちは、孤立していた親たちの結束も促した。そうして同じ1965年、原爆症としての認定▽終身保障▽核兵器の完全廃棄―を目指す「きのこ会」は誕生した。2年後、親たちの運動は1つ結実し、小頭症は「近距離早期胎内被爆症候群」の名で原爆医療法の認定疾病に認められた。

北九州市にいて、そうした情報がすぐには届かなかった母と娘。被爆から半世紀後の1995年、親子は広島に移り住む。翌年3月、母と娘は患者の50歳を祝うきのこ会の誕生会に、初めて姿を見せた。

緊張する2人に、会員となって10年の女性患者=三次市=が声を掛けた。後に娘の親友となる彼女も、やはり会に入るまでは、障害の原因が原爆だとは知らなかった。

彼女は、県外で半世紀を過ごした母と娘の苦労に理解を示し、ひきこもりがちだった娘をよく誘い出した。体調への不安を打ち明けたりもした。「きのこ会は心のよりどころ。本当の友だち。でも、集まりに出てくる人が減って、寂しい」。彼女は今、そうこぼす。

来春、患者は還暦を迎える。ピーク時に22家族が集ったきのこ会は、今年3月現在で17家族になった。今、84歳になる母は、患者の親としては若い方である。健在でいる親たちの平均年齢は、80代後半に差し掛かっている。

(2005年7月14日朝刊掲載)