ヒロシマ 次代の表現 <4> 歌人 谷村はるかさん

10年8月18日

■記者 田原直樹

誰も誰も誰かを欠いたあの日からこの街に無傷の人おらず

声がするドームの骨の間(あい)の空その手を離してはいけないと

ヒロシマの痛みに心添わせた哀歌。60年以上たっても復興しても、ここには忘れられない悲しみがある。だから、今そばにいる人を大切にして生きる。原爆ドームを仰いだ時、聞こえた死者の願いを詠んだ。恋歌のようにも響く。

強烈な、なくした体験がある街。広島をそうみる。「別れが明日来るかもしれない、悠長な時間などない―それを知っているよう」。街に、人に強い生命力を感じとる。

広島が毎日わたしに言ったこと「愛を惜しめば、きっと悔やむ」と

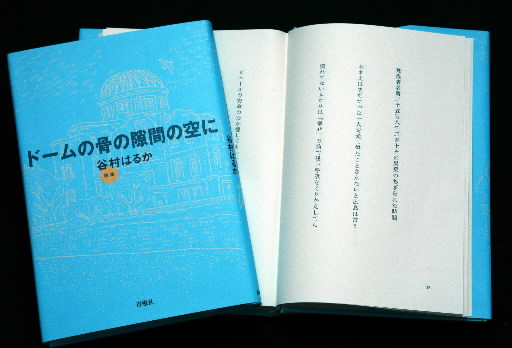

歌集「ドームの骨の隙間(すきま)の空に」を昨年刊行した。短歌を始めた1998年から11年間の430首を編んだ。東京、大阪、北陸、九州…。住み、訪ねた街や人への恋慕と嫉妬(しっと)、出会い、別れ。軸にあるのは、2年半暮らした広島だ。「風土や人間関係の容赦なさも含め、相性が合った」。歌がたくさん生まれた。

平和大橋の下、よどむ川に詠んだ一首。被爆者が亡くなった川には、大事な人を失った者を慰撫(いぶ)するやさしさがある。失恋した時期でもあり、ストンと言葉が出た。

川はいつも黒く光って見つめるのだ簡単にひとりを失うたびに

広島を詠んだ連作30首が4年前、短歌研究新人賞の候補作Ⅰ(3席)に選ばれた。だが「もう少し普通の広島を」という審査評が気になった。「普通のって、原爆と離れた日常の広島を指すんでしょうか」

歌人仲間も言った。「またヒロシマか」「この題目で歌われると、批判できない」。若い一人は「不謹慎だ」とも。恋愛を絡ませた歌への非難らしい。「皆、構えて、過剰反応するんですね」

ヒロシマと書けば残りの日常の広島はもう祈らずよいか

2004年春、全国紙記者として広島へ。原爆平和の報道にも携わったが、取材を離れても「盆踊りに原爆死没者慰霊とあったり、行きつけの飲み屋のママが被爆していたり」。日常生活とヒロシマはともにあった。「それを分けると、神聖視やタブー視を招き、本質から目をそらさせると思う」

広島に来て1年で退職したが、住み続け、被爆地であることを感じつつ詠んだ。生活や恋を。愛することとヒロシマは遠いものではないから。

短歌は、文章を簡潔にする練習として始めた。散文と違い、説明なしに、内面を表現できた。「分かりにくくても、百パーセント自分の言葉で感情を詠む。大勢に通じるよう考えた歌よりも、普遍性を持ち、通じるはず」

せめてきみの痛みの淵へ降りられるだけの力をつけて死にたい

別離の歌を練るうち、自分を離れてできた。この街に無数にあった絶対的な別れと、残された者の無念。「私の言葉じゃなくなり、だれかの声となって、つながった」

カープや広島交響楽団も愛する歌人は「きっと広島に戻る」と言う。どんな歌をつむぐのだろう。

たにむら・はるか

東京都渋谷区出身。早稲田大卒。結社「短歌人」同人、「Es」同人。2004年春から2年半、広島市中区に住む。2009年3月、青磁社から第1歌集「ドームの骨の隙間の空に」刊行。東京都新宿区在住。

(2010年8月3日朝刊掲載)

被爆地感じて日常詠む

誰も誰も誰かを欠いたあの日からこの街に無傷の人おらず

声がするドームの骨の間(あい)の空その手を離してはいけないと

ヒロシマの痛みに心添わせた哀歌。60年以上たっても復興しても、ここには忘れられない悲しみがある。だから、今そばにいる人を大切にして生きる。原爆ドームを仰いだ時、聞こえた死者の願いを詠んだ。恋歌のようにも響く。

強烈な、なくした体験がある街。広島をそうみる。「別れが明日来るかもしれない、悠長な時間などない―それを知っているよう」。街に、人に強い生命力を感じとる。

広島が毎日わたしに言ったこと「愛を惜しめば、きっと悔やむ」と

歌集「ドームの骨の隙間(すきま)の空に」を昨年刊行した。短歌を始めた1998年から11年間の430首を編んだ。東京、大阪、北陸、九州…。住み、訪ねた街や人への恋慕と嫉妬(しっと)、出会い、別れ。軸にあるのは、2年半暮らした広島だ。「風土や人間関係の容赦なさも含め、相性が合った」。歌がたくさん生まれた。

平和大橋の下、よどむ川に詠んだ一首。被爆者が亡くなった川には、大事な人を失った者を慰撫(いぶ)するやさしさがある。失恋した時期でもあり、ストンと言葉が出た。

川はいつも黒く光って見つめるのだ簡単にひとりを失うたびに

広島を詠んだ連作30首が4年前、短歌研究新人賞の候補作Ⅰ(3席)に選ばれた。だが「もう少し普通の広島を」という審査評が気になった。「普通のって、原爆と離れた日常の広島を指すんでしょうか」

歌人仲間も言った。「またヒロシマか」「この題目で歌われると、批判できない」。若い一人は「不謹慎だ」とも。恋愛を絡ませた歌への非難らしい。「皆、構えて、過剰反応するんですね」

ヒロシマと書けば残りの日常の広島はもう祈らずよいか

2004年春、全国紙記者として広島へ。原爆平和の報道にも携わったが、取材を離れても「盆踊りに原爆死没者慰霊とあったり、行きつけの飲み屋のママが被爆していたり」。日常生活とヒロシマはともにあった。「それを分けると、神聖視やタブー視を招き、本質から目をそらさせると思う」

広島に来て1年で退職したが、住み続け、被爆地であることを感じつつ詠んだ。生活や恋を。愛することとヒロシマは遠いものではないから。

短歌は、文章を簡潔にする練習として始めた。散文と違い、説明なしに、内面を表現できた。「分かりにくくても、百パーセント自分の言葉で感情を詠む。大勢に通じるよう考えた歌よりも、普遍性を持ち、通じるはず」

せめてきみの痛みの淵へ降りられるだけの力をつけて死にたい

別離の歌を練るうち、自分を離れてできた。この街に無数にあった絶対的な別れと、残された者の無念。「私の言葉じゃなくなり、だれかの声となって、つながった」

カープや広島交響楽団も愛する歌人は「きっと広島に戻る」と言う。どんな歌をつむぐのだろう。

たにむら・はるか

東京都渋谷区出身。早稲田大卒。結社「短歌人」同人、「Es」同人。2004年春から2年半、広島市中区に住む。2009年3月、青磁社から第1歌集「ドームの骨の隙間の空に」刊行。東京都新宿区在住。

(2010年8月3日朝刊掲載)