開戦への歴史 教えよう ノンフィクション作家 保阪正康さんに聞く

11年12月8日

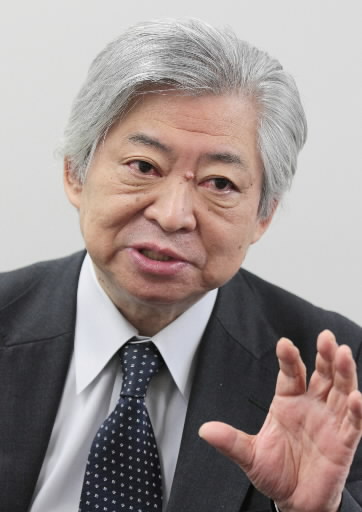

日本はなぜ太平洋戦争開戦に踏み切ったのか。当時の政策決定の何が問題だったのか―。そうした疑問に長年挑み、関係者の取材や詳細な資料研究を通じて史実を明らかにしてきたノンフィクション作家の保阪正康さん(71)。「太平洋戦争には無限の教訓が詰まっている」と語る。(文・林淳一郎、守田靖 写真・坂田一浩) <br><br><br>

<div style="font-size:16px;font-weight:bold;">日本はなぜ戦争をしたのか </div><br>

<strong>―開戦はどう決定されたのですか。 </strong><br>

開戦を最終的に決めたのはわずか9人。1941年11月29日の大本営政府連絡会議で、政府側は東条英機首相兼陸相や東郷茂徳外相ら、軍側は杉山元陸軍参謀総長や永野修身海軍軍令部総長らが決定した。2日後、天皇も出席した12月1日の御前会議は決定を追認しただけだった。 <br><br>

この9人は東条ら軍官僚を含め、すべて官僚だった。注目したいのは、開戦決定の場に国民の負託を受けた人が誰もいなかったこと。太平洋戦争は、官僚政治の無責任な決断が引き起こした戦争だった。 <br><br>

<strong>―決断に至るプロセスは。 </strong><br>

1941年9月の段階で「日米交渉の成果がない場合は、武力発動も辞さない」と決定。戦力比の厳密な分析もないままなし崩しに開戦に突入する。 <br><br>

それまでも理念や思想、この国をどう動かすかとかいう議論なしに、出たとこ勝負の対応ばかりだった。中国へ戦争を仕掛け、勝てないと思ったら、背後にいる英米が悪いと日独伊三国同盟を結び、ファシズム勢力と組んだ。当時の日本の政策をみると、選択肢の必ず強硬な方を選んでいる。強硬派の方が格好いいし、会議もリードする。いかにも日本を背負っているようだが、後戻りできなくなっていく。 <br><br>

<strong>―避けられない戦争だったのでしょうか。 </strong><br>

あの時点ではもう避けられなかったと思う。最後の土壇場に迫られて戦争をするわけだから。軌道修正するポイントはいくつもあったが。 <br><br>

<strong>―軌道修正できなくなったポイントは。 </strong><br>

短期、中期、長期とある。短期的には1941年7月の日本軍の南部仏印(フランス領インドシナ)進駐。日本は、強硬姿勢で臨めば米国は何もしないとみていた。しかし、米国は即座に在米日本資産を凍結し、石油禁輸措置をとった。国際情勢を完全に読み誤っている。 <br><br>

<strong>―中、長期的には。 </strong><br>

中期的には31年の満州事変以降の政治。軍をコントロールする力を失った。長期的には明治以来の軍事主導体制だ。日本には「軍人は国民の財産や命を守るものだ」という考えが乏しかった。世界はどう動いているか、この国をどうするか、客観的に情勢分析できる人も強硬派に排除されていった。 <br><br>

<strong>―官僚の責任をどう考えますか。 </strong><br>

「私たちは開戦に消極的だった」と回顧録で書いている官僚がいるが、決死の覚悟で反対はしていない。黙認したなら責任を負わねばならない。人間の命を兵器にするという恥知らずな作戦を指揮し、戦後も責任をとらない人たちがいる。 <br><br>

軍官僚らは戦地に行かず、命令は、(統帥権を持つ)天皇の命令とされた。だから兵士は従うほかない。一方で、開戦当初から戦争責任が個々の軍官僚に及ばない仕組みがあった。政治や軍事の決定者には徹底した検証が必要だし、大いに批判すべきだと思う。 <br><br><br>

<div style="font-size:16px;font-weight:bold;">どんな教訓を残したのか </div><br>

<strong>―戦争から何を学ぶべきですか。 </strong><br>

あの戦争には無限の教訓が詰まっていると思う。日本の文化、政治、経済、軍事、全ての欠陥、弱点があの戦争で露呈している。 <br><br>

そもそも、なぜあんな戦争をしたのか。どう終結するかの見通しもないまま開戦し、国家予算の8、9割が軍事予算だった。特攻や玉砕など人間の命を何とも思わない作戦を続け、「息子が戦死した」と人前で泣いた母親が憲兵に連れて行かれるような病的な社会空間をなぜ生んだのか。 <br><br>

<strong>―ストップはかけられなかったのでしょうか。 </strong><br>

国は国民を四つの枠で囲み、じわじわと狭めていったから。国のために命を捨てよと教える「臣民教育」、統制した情報以外流さない「情報の一元化」、反権力者とみなした国民を取り締まる「弾圧立法」、官憲による厳しい拷問などの「暴力」。それに反すれば、家族全員が行動を監視され、迫害を受ける。職を失い、飯が食えなくなる。最後まで抵抗する人は亡命か自殺しかない。 <br><br>

一方で、敵性音楽のジャズを聞いている奴がいると官憲に通報する国民もいたから、国だけが悪いともいえないが、そういう社会にしないことがぼくらの最低限の義務。戦争にはそこに至るプロセスがある。それを見抜くかどうか。そのためには歴史に学ぶしかない。 <br><br>

<div style="font-size:16px;font-weight:bold;">歴史にどう学ぶか </div><br>

<strong>―どう学べばいいんでしょうか。 </strong><br>

米国人にとってパールハーバー(真珠湾)は、ファシズムとの戦いとして国民的合意事項となっている。一方、日本には国民が共有する戦争体験、歴史意識がない。それは、われわれの社会の基本的な欠陥。日本人は歴史の継承の仕方に何かが欠落していたんだと思う。 <br><br>

数年前、立教大で教えていた時、広島県出身の女子学生が、他県の学生は原爆のことをほとんど知らないと言う。「私が異常なのか、それとも他県の学生が異常なのか」と聞かれた。他県の学生が悪いのではない。歴史を教えてこなかった世代の責任です。 <br><br>

<strong>―具体的には。 </strong><br>

日本では、悲惨さばかり強調し、戦争はいけないという結論だけを教えがち。どういうプロセスで戦争になったかというメカニズムを教えるべきだ。誰がどんな議論をして開戦を決めたのか。そういうことを教えないといけない。 <br><br>

最近、「日本は侵略していない」とする歴史修正主義の人たちがいる。そういう柱の下に史実を集め「侵略していない」と言う。だが、史実をつまみ食いして論じるのは歴史ではなく、政治。そこは一線を引くべきだ。 <br><br>

<strong>―正確な史実把握には難しさもあります。 </strong><br>

「記憶」を父、「記録」を母として「教訓」という子どもが生まれると思っている。戦争体験者に記憶を聞き、記録を読んで分析することだ。 <br><br>

私は約40年間、軍事指導者や兵隊など国内外の延べ4千人に聞き取りをしてきた。体験者を「第1世代」とすれば、私を含め40~50年代生まれは「第2世代」。この世代は体験者の記憶を聞いて育ち、記録を基に検証もできる。それを今の「第3、4世代」につなぐことだ。 <br><br>

「第1世代」の多くはこれまで記憶を語りたがらなかった。しかし、ここ10年、元2等兵も庶民も証言し始めた。戦争の最も悲惨な部分を知っている人たちだ。1人から証言を聞くにも陰に1万~2万人の声の重みがあることを感じてほしい。 <br><br>

<strong>ほさか・まさやす</strong><br>

1939年札幌市生まれ。同志社大卒。出版社勤務を経て文筆活動に入る。日本文芸家協会、日本ペンクラブ会員。「昭和史を語り継ぐ会」主宰。著書に「あの戦争は何だったのか」「昭和陸軍の研究(上・下)」など。 <br><br><br>

<div style="font-size:16px;font-weight:bold;"><満州事変から太平洋戦争終結までの主な動き></div><br>

(【 】内は連載記事関連)<br><br>

1931年 9月 満州事変 <br>

1933年 3月 日本が国際連盟脱退 <br>

12月 【軍刀用の玉鋼生産のため、靖国たたら(島根県奥出雲町)が操業開始】 <br>

1937年 7月 日中戦争開戦。中国・北京郊外での盧溝橋事件が発端 <br>

8月 国民精神総動員運動の開始を閣議決定 <br>

12月 日本軍が中国・南京を占領。【新聞社特派員として尾道市ゆかりの作家林芙美子が従軍】 <br>

1938年 4月 国家総動員法を制定 <br>

1939年 9月 ドイツ軍がポーランド侵攻。第2次世界大戦開戦 <br>

1940年 3月 【帝国議会が高速鉄道「弾丸列車」(東京―下関間)建設を承認。現在の廿日市市などで用地<br>

買収が始まる】 <br>

9月 日本軍が北部仏印に進駐 <br>

日本がドイツ、イタリアと日独伊三国同盟締結 <br>

1941年 7月 日本軍が南部仏印に進駐 <br>

11月 米国が日本に中国、仏印からの撤退などを要求(ハル・ノート提案) <br>

【呉海軍警備隊が厳島(廿日市市)などに防空施設の配備を計画。厳島聴測照射所を42年2月<br>

頃に建設】 <br>

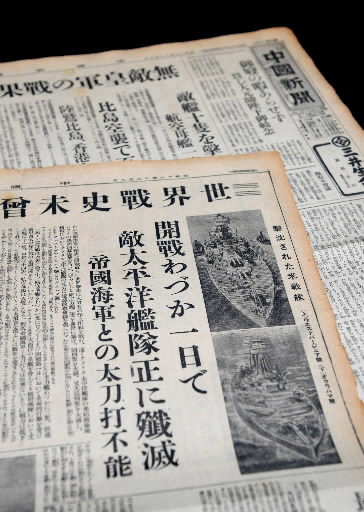

12月 8日 太平洋戦争開戦。日本軍が米国・ハワイの真珠湾を奇襲。【呉市沖で訓練した特殊潜航艇の<br>

乗組員も参加】 <br>

16日 【呉海軍工廠(こうしょう)(呉市)で戦艦大和が完成】 <br>

1942年 2月 日本軍がシンガポール占領 <br>

6月 ミッドウェー海戦 <br>

8月 日米両軍がガダルカナル島の争奪戦を開始 <br>

12月 【映画「ハワイ・マレー沖海戦」公開。木村功(広島市出身)ら出演】 <br>

1943年 2月 日本軍がガダルカナル島から撤退開始 <br>

6月 【柱島泊地(岩国市沖)で戦艦陸奥が謎の爆沈】 <br>

9月 イタリアが降伏 <br>

1944年 2月 【鳥取県日野町ゆかりの従軍画家小早川秋聲(しゅうせい)が「國之楯(くにのたて、当時<br>

『軍神』)」を発表。陸軍に受け取りを拒否される】 <br>

9月 【大津島(周南市)に魚雷型特攻兵器「回天」の基地開設】 <br>

1945年 3月 東京大空襲 <br>

4月 米軍が沖縄本島上陸 <br>

【戦艦大和が鹿児島県沖で沈没】 <br>

5月 ドイツが降伏 <br>

6月 【岡山市街地に空襲】 <br>

7月 【呉市街地に空襲】 <br>

ポツダム宣言。米英中が日本に無条件降伏を要求 <br>

8月 6日 【広島市に原爆投下】 <br>

8日 ソ連が日本に宣戦布告▽【福山市街地に空襲】 <br>

9日 長崎市に原爆投下 <br>

15日 ラジオで戦争終結の詔書を放送(玉音放送) <br>

9月 2日 日本が降伏文書に調印 <br><br>

(2011年12月8日朝刊掲載)