1945 原爆と中国新聞 <1> 広島壊滅

12年3月26日

▽創刊120周年記念特集

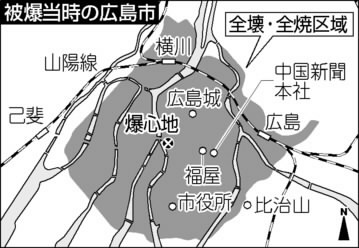

爆心地900メートル 本社全焼

中国新聞は5月5日に創刊120周年を迎える。読者や地域と歩み支えられ、放送やデジタル分野でも情報を届ける総合メディア企業の営みに取り組む。この間幾多の苦難があった。

1945年8月6日の原爆投下により社員の犠牲者は100人を超え、本社は全焼した。生き残った社員も傷つき、多くが肉親を失っていた。未曽有の事態から新聞発行を再開し、救援と復興を訴え、ヒロシマの願いを伝えていく。

報道機関の被爆と再出発への一歩を、関係する記録や証言から掘り起こす。戦争と「核」時代の始まりは今も何を問い掛けているのか。5月5日までの毎週土曜日、7回にわたり伝える。(編集委員・西本雅実)

炎の中 駆け付ける

中国新聞の旧本社は広島市上流川町にあった。現在の中区胡町、広島三越が立つ場所に当たる。

中野(旧姓角井)久子さん(84)=安佐南区=は、被爆前の旧本社で働いた数少ない健在者である。日米開戦の翌42年春に入社。記事を組むのに欠かせない、漢字や仮名の鉛活字を棚から抜き出す文選の仕事に就いた。

「男の人は兵隊にとられるから、職場は若い女の人も多く華やかな雰囲気がしました。ラジオの軍艦マーチで始まる(大本営発表の戦勝)ニュースに、みんな喜んでいました」

仕事を覚えると午後10時までの勤務もこなした。休みは月に2日。戦況の悪化とともに、近くの福屋百貨店で並んで食べる雑炊が楽しみとなっていく。

広島県内 本紙のみに

新聞は当時、政府による二重三重の報道統制に加え、事業の指導を受けた。

41年に104社あった日刊紙は54社と統合整理に遭う(「日本新聞百年史」60年刊)。用紙の節約などへの協力を理由に44年3月、夕刊は全国一斉に休止に追い込まれる。朝刊は、中国新聞も同年11月から表裏2ページが続いていく。

東京大空襲があった45年3月には、「新聞非常態勢ニ関スル暫定措置要項」が閣議で決まる。空襲による交通の途絶に備え、全国紙の配布は東京、大阪、福岡とその周辺に限られる。地方へ配る新聞の部数は各県の地方紙に譲り、印刷を委託する「持分(もちぶん)合同」が実施される。

中国新聞は4月21日付で「朝日新聞、毎日新聞の持分合同を行ひ」との社告で両紙の題字を併記した紙面となり、広島では中国新聞だけに統一された。一方、山口への単独配布は認められたが愛媛、岡山、島根、鳥取県向けは停止となる。

それでも「朝毎の発行部数合して十萬余を本社として(略)本社の印刷数は一躍三十数萬部に跳ね上り」。部数の躍進を伝える「中国新聞社社報」4月10日付は「責任は寧(むし)ろ倍加する」とも強調した。

なぜなら、戦時下の新聞の報道姿勢はどの社も、「敵米英との報道宣伝戦に勝つ」「国民思想を指導する」(「中国新聞社社報」6月5日付)と位置づけられ、務めていた。

4月、広島市二葉の里(東区)に、西日本を統括する第二総軍司令部が設けられる。「本土防衛強化のため」三重・鈴鹿山系を境に総軍制が敷かれ、第一総軍は東京に置かれた。米軍は沖縄に既に上陸していた。

報道の拠点でもあった広島には、同盟通信(共同通信)広島支社をはじめ、朝日、毎日、読売報知(読売新聞)、産経、合同新聞(山陽新聞)、西日本新聞などが支局を置いていた。

中国新聞は、広島の軍需工場と同じ「重要会社」であり(「新編広島県警察史」54年刊)、周辺の民家は空襲の延焼を防ぐため取り壊されていく。本社は社員による「防護宿直」を14人態勢に強化し、8月6日朝まで続ける。

中国軍管区や広島県政が担当の報道部記者、大佐古一郎さん=当時(32)=は、5日が宿直だった(付けていた日記を基に「広島昭和二十年」を75年中国新聞夕刊で連載し、中央公論社から同題名で刊行)。

「雑炊とハートウイスキーが湯のみに半分ずつ支給」された宿直は、「(6日)午前零時すぎまた空襲警報、二時十五分解除」となる。だれもが「敵の戦力を身近に感じていながら、敗戦濃厚な戦局を口にしない」時間がすぎてゆく。

原爆投下機エノラ・ゲイはそのころ広島へ向かっていた。西太平洋のテニアン島を日本時間6日午前1時45分に飛び立ち、同2時15分には起爆装置取り付けを終える(米軍が85年編さんした「マンハッタン計画 軍と原爆」)。

「敵機なし」 警報解除

再び「広島昭和二十年」を引く。

「六日午前七時三十一分『中国軍管区上空に敵機なし』の放送とともに警戒警報が解除される。義勇隊出動者は疎開作業へ、私を含む当直者は朝食と仮眠をとるため寮や自宅へ散る」

大佐古さんは府中町鹿籠の自宅へいったん戻る。普段通りの、戦時下の朝が始まろうとしていた。

業務局次長の北山一男さん=同(40)=は、前夜の空襲警報で社へ駆け付けたままだった。妻の二葉さん=同(33)=は「帰って来るであろう」夫のために弁当をつくり、台屋町(南区的場町)の自宅を出る(広島市が50年に募った「原爆体験記」に寄せた二葉さんの手記)。

北山さんは、在広の新聞・通信社員からなる「中国新聞社国民義勇隊」を率い、天神町南組(中区中島町)一帯での建物疎開作業への動員が回ってきていた。二葉さんは鶴見町での疎開作業へと急いだ。

平良村(廿日市市)から通っていた報道部長の加藤新一さん=同(44)=は、宮島線己斐駅(西広島駅)で「市内電車への乗(り)替えの長い行列の末尾で朝刊新聞に目を落としていた」(71年に書いた「原爆生き地獄を往く」)。

6日付2面トップは、「生産と戦闘は車の両輪」と、広島県が国民義勇隊の活動を強める内容。4段見出しとともに大きく扱っていた。

当時17歳。活版部員の中野さんは、前日が建物疎開作業への動員で、6日は出勤に当たっていた。楠木町(西区)の自宅玄関で靴を履こうとした瞬間だった。

「マグネシウムをたいたような閃光(せんこう)がパーッと走った」。今も鮮明に覚えている。

午前8時15分30秒、原爆「リトルボーイ」は、T字形の相生橋(中区)を目視の照準点に投下された。

高濃縮ウラン1キロ弱が人間の頭上約600メートルで引き起こした核分裂は、最新の研究によるとTNT火薬に換算して16キロトンに及び、すさまじいまでの爆風や熱線、放射線を降り注ぐ。

報道部長「万事休す」

広島市の当時の人口は推計32万7千人。軍関係や建物疎開作業への周辺町村からの動員を含めると、35万人前後がいたとみられる。さらに救援や捜索などで少なくとも約7万7千人が入り、二次被爆した(広島・長崎市が79年編んだ「広島・長崎の原爆災害」)。

死没者は45年末までに13万~15万人に上った(市が76年に国連へ報告した推計値)。助かった人々も放射線障害に襲われる。

被爆した作家原民喜の言葉を引けば、人間は「崩れ墜(お)つ 天地のまなか」にたたき込まれた。

中国新聞本社は、爆心地から東に約900メートル。

加藤さんは「断末魔の声をかけられるのを耳にしながら(ゆるして下さい。どうにもならぬのです)と心に詫(わ)びつつ」、正午、社にたどり着いた。

輪転機2台を据えた鉄筋3階の本館も、同盟通信広島支社や広島中央放送局(NHK)の分室などが入っていた11階の新館も「外郭こそ、そのままだが、屋内は轟々(ごうごう)と音をたてて燃えている」。それを見て、加藤さんは「万事休す」と思った。

しかし「三々五々、そこは新聞社の社員、編集関係ばかりでなく、事務も印刷畑も」駆け付けてきた。お互いの「無事」を喜び合う。新聞の発行はどうするか。炎上する広島でその第一歩が始まっていく。

(2012年3月24日朝刊掲載)

1945 原爆と中国新聞 <2> 全滅の新聞社 国民義勇隊