1945 原爆と中国新聞 <5> 温品印刷

12年4月2日

▽創刊120周年記念特集

輪転機の疎開先に参集

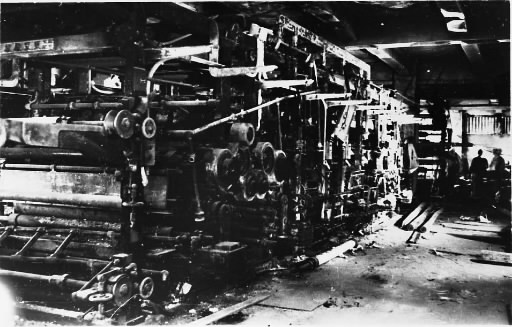

1945年8月6日に本社が全焼した中国新聞。原爆死を免れた社員らは、家族を奪われ、放射線急性障害に襲われながらも、山あいの村へ通う。広島市郊外の温品村(東区)に1台の輪転機を疎開させていたからだ。送電や通信機能など広島の都市機能が破壊された中で、自力印刷による発行再開に取り組む。被爆地広島からの新聞は「温品疎開工場」から始まる。(編集委員・西本雅実)

被爆の傷押し自力発行

終戦から間もないころ。

中野(旧姓角井)久子さん(84)=広島市安佐南区=は、市郊外の国鉄五日市駅舎に中国新聞が貼られているのに気づいた。楠木町(西区)の自宅で被爆し、八幡村(佐伯区)の叔父宅に身を寄せて行き来していた。

「あ、新聞が出とると、びっくりしました」

紙面は朝日、毎日新聞の代替紙が続いていたが、宮島の鳥居をあしらう中国新聞の題字に、活版部員の中野さんは「何とも言えない気持ち」に駆られた。

新聞を見た翌日、上流川町(中区胡町)の本社へ廃虚の街を歩き出た。「『通える者は朝九時まで来るように』と木か紙だったかに書いてあり、次の日時間通り行ってみたんです」

本社前に4、5人がきたところへバタンコが現れ、荷台に乗った。車はガタガタ道の大内越峠を越えて温品村の牧場へ着く。輪転機が牛舎内にあった。

2台全焼 送電も難航

「なんといっても新聞社の生命線は輪転機である。これを焼かれては何もならない」。山本実一社長=当時(55)=は7月、輪転機1台の疎開を決めて温品村の「川手牧場」を選んだ。

輪転機の解体、馬車による運搬、牧場での組み立て。印刷部次長の石川久人さん=同(31)=は人力で当たった一連の作業を、後に「山本実一追悼録」(58年編さん)に寄せた。

「8月2日には組立も終り、送電されれば試運転もできる運び」であった。活字鋳造機など必要な資材も移していた。

だが、原爆で本社の輪転機2台は全焼する。温品村に疎開させていた1台が、中国新聞社の自力発行への生命線となった。

「管下安芸郡温品村ニ高速輪転機及付属設備ヲ疎開一両日中ニ印刷開始予定ニアルカ目下ノ能力トシテハ災害前ノ復帰ハ困難ナリト思料セラル」

広島県が8月21日、内務省などに極秘で宛てた「八月六日広島市空襲被害並ニ対策措置ニ関スル件」のつづりに、温品工場が置かれた厳しい状況が記されている(県立文書館所蔵)。工場は山あいの一時的な設備のうえに、輪転機を動かすには送電の問題があった。

中国配電(中国電力)は、生き残った本店社員や救援社員が、陸軍船舶部隊と半焼けの電柱を起こし、焼けた電線を張る。20日には、爆心地から2キロ以遠の「残存家屋の3割に」配電設備の復旧を終える。

温品工場への高圧配電線は「十一日ごろには完成した」が、「各工場の建築や配線工事など資材難が重な」り、終戦となっても送電は再開していなかった(市が71年刊行した「広島原爆戦災誌」第3巻)。

しかも、社員らは放射線急性障害に襲われた。

温品工場で終戦の報を聞いた速記部長の山本安男さん=同(42)=はこう回顧している(主宰した短歌雑誌「真樹」65年8月号)。段原中町(南区段原南)の自宅から自転車で本社への出勤途中に被爆した。

「二十日も立つと火傷を負った部分の私の毛髪が抜けはじめた(略)新聞発行整備は一日も休むわけにはゆかないので白い包帯のまま長距離の自転車往復をくりかえした」

続けてこう記している。

「幸い難をのがれた人たちも出勤しはじめてから白血病にかかって死んで行くものがあり、果たしてここで新聞を出せるようになるものか、暗澹(あんたん)たる気持ちであった」

中野さんは、原爆症で倒れた人を覚えていた。

「私が温品へ出たとき、田部昇さんは『お互い助かってよかったのう』と喜んでくれたのに亡くなった。温厚な人でした」。活版部次長の田部昇さん=同(48)=の死没を追うと、「8月29日」だった。

テントで寝起き15人

温品工場には、原爆で住まいを失った社員らが寝起きするテントがあったという。当時の様子を収めた写真は中国新聞社に残っていない。被爆から続いた混乱の大きさが、写真の「不在」からもうかがえる。

現在は住宅が立ち並ぶ温品を「川手牧場」の名を手掛かりに探した。川手健史さん(70)の自宅が温品8丁目、牧場跡の一角にあった。「牧場は祖父の笹市が始め、乳牛は100頭いたのが戦時中の飼料不足で休業状態となり、新聞社に貸したそうです」

工場のテントで寝起きした健在のOBも分かった。

住田秀史さん(83)=西区=は、兵庫県加古川市にあった陸軍航空通信学校から8月末に帰郷した。住吉町(中区)の実家は跡形もなく、天満国民学校教師だった姉の登美子さん=当時(19)=は11日に死去。母キミコさん=同(38)=の行方を捜して本社を訪ねた。父は戦前に病死し、母は中国新聞広告部に勤める。

「『お母さんは生きとるよ、温品におる』と言われ、バタンコに乗せてもらった。川っぷちにテントを建てていたかな。家はないし、おふくろがいる。泊まったのがきっかけで仕事を手伝うようになった」。入社は9月7日。15人前後がテント暮らしをしたという。

コメや野菜は三次支局から届き、キミコさんらが食事をこしらえた。住田さんは差し入れの牛乳瓶を抱え、府中町の東洋工業(マツダ)へ向かった。県庁が8月20日、続いて「裁判所、検事局、中国新聞社などの各機関が同社内に移って」きた(「広島県庁原爆被災史」76年刊)。中国新聞社は編集や総務部門を置いた。

「輪転機の調子が悪いのは素人目にも分かった」と住田さん。電力不足で回転が上がらなかった。活字鋳造機も思うように動かず、中野さんらは、記事を組んだ後は溶かすはずの活字を一本ずつ棚に戻した。写真の暗室は牧場そばの横穴式防空壕(ごう)だった。

戦災地の訴え掲げる

社員らの懸命の努力と試行錯誤により中国新聞の自力発行は再開する。マイクロフィルムで残る紙面は9月3日付から始まる。

前日の2日は、東京湾に進駐した米ミズーリ艦上で、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官ら9カ国の代表と、重光葵外相らが降伏文書の調印を交わした。

1面トップは、調印に臨む重光外相の所信表明を載せた。同盟通信からの配信記事。「中国ビル」の炎上で、同盟広島支社は、広島中央放送局(NHK)の原放送所があった安佐郡祇園町(安佐南区)に移っていた(「新聞研究」67年8月号)。

左肩では、被爆した広島からの初めての訴え、「戦災につき中央へ望む」との社説を掲げた。

「原子爆弾の攻撃を受け、広島市の惨状はまことに筆紙に尽し難いものである/まさしくこの世の終りを思はせるやうな情景であった/広島市民の上にさらに当局の積極的な具体的な救護対策を早急に実施されんことを望むものである」

温品工場で印刷が始まった2日、社長の次男、山本朗さん=同(26)=が復員する。海軍に44年召集され、千葉県から戻った。

88歳となった妻信子さん=中区=によると、広島駅に降りると廃虚の本社を確かめ、府中町にいた両親の元へ向かう。

原爆で長男利さん=同(29)=を失った実一社長は「よう帰って来てくれた。生きる力がわいてきた」と涙し、父子は互いに手を取り合ったという。

後に社長となる山本朗さんが軍服でサイドカーの後部にまたがり温品工場や東洋工業を回るのを、住田さんも覚えていた。そのころ書いた記事が「日本新聞報」にあった(45年10月2日号。日本新聞協会蔵)。

「牧牛達の運動場の隅に誇らかに立つ二つのテント。雨もりがひどくて焼跡の古トタンがのせてある。地べたに寝て体をそこなふかも知れない、しかし皆元気、猛烈に元気だ」

温品工場に通った人たちは自らを奮い立たせ、新聞発行に取り組む。被爆地からの報道はそうした中から起こっていった。

(2012年4月21日朝刊掲載)

1945 原爆と中国新聞 <6> 報道と再びの災禍