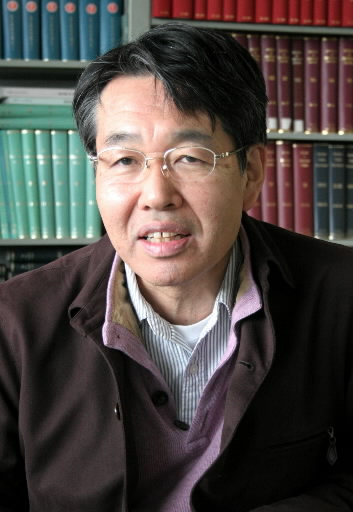

日中関係の行方 尖閣問題から考える <中> 広島大大学院教授 水羽信男さん (中国思想史)

12年11月21日

現状を正確に知る好機

あふれる情報 吟味が肝心

2003年から04年、在外研究で北京の中国社会科学院にいた。当時も小泉純一郎首相の靖国神社参拝などで日中関係は緊張していたが、今回起きた「反日暴動」ははるかに深刻だったと思う。一部の日系企業や日本人に暴力が振るわれた。

一方で、暴力的な反応については中国の友人から「申し訳ない」「彼らを中国人代表と思わないで」との声も届く。暴動の映像は衝撃的で印象は強いが、それを中国全体のイメージに重ねるべきではないだろう。

中国国内の意見は一枚岩どころではない。「愛国無罪」と開き直る暴徒もいれば、何が本当に「愛国」かを問いながら、命懸けで民主化運動に取り組む人々もいる。在日中国人や留学生とも積極的に意見を交わし、さまざまな層の声にいっそう注意深く耳を傾けねば、と感じている。

今回の「暴動」の背景に、中国国内の格差問題があるのは明らかだろう。「日貨排斥(日本製品不買)」の掛け声には、日本に来て家電を買いだめするような富裕層への反感がこもっている。

国内総生産(GDP)で日本を追い抜いたといっても、国民1人当たりで見れば5分の1ほど。想像を絶する貧困が存在し、その層はなお広い。経済発展のきしみ、格差への不平不満が、はけ口として日本へ向かった面がある。

ただ、尖閣諸島国有化への中国政府の抗議は、そんな事情も踏まえた上で本気だ。事態打開のため、領有権問題の存在を認めた上で「棚上げ」しようとの議論もあるが、今は両国ともパンドラの箱を開けてしまった状態。当面、困難だろう。

私たちに何ができるだろうか。まずは、緊張が生じている現状を、中国理解を深めるきっかけにしたいと願う。対立に目をつぶる「とにかく日中友好」でも、蔑視でもない、正確な理解を心掛けたい。

13億の民を養おうと資源の確保に躍起になり、軍拡も進める一方で、国内外で民主化運動の胎動が続く。そうしたことを丁寧に、リアルに認識する好機にしたい。国民の中国理解の深まりが、政府の対応を誤らせない力になる。

中国が強い自己主張を始めた時に日本人が違和感を募らせるパターンは、1920~30年代にもあった。欧米列強や日本の進出に中国が反撃する時期だったが、日本では「暴虐な中国を懲らしめよ」を意味する「暴支膺懲(ようちょう)」のスローガンが唱えられ、日中戦争へ深入りしていった。

急速に大国化する中国とどう向き合うか、私たちの「愛国」の在り方も試される。インターネットなどにあふれる情報をよく吟味し、自分の心と頭で感じ、考えようと訴えたい。講義や公開講座を通じ、学生、市民と幅広い情報を分かち合い、発信していきたい。

みずは・のぶお

60年広島市南区生まれ。広島大文学部助手、同大総合科学部助教授を経て現職。著書に「中国近代のリベラリズム」(東方書店)。

(2012年11月21日朝刊掲載)