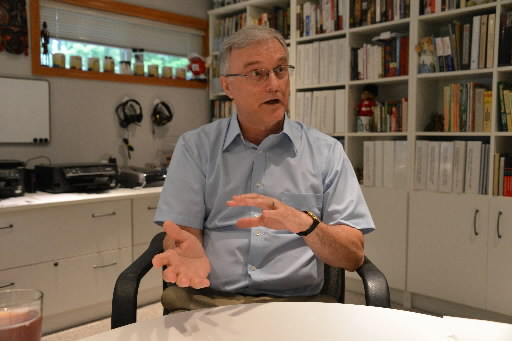

米国のヒロシマ記者 <下> 教育コンサルタント ディック・ムーディーさん

13年6月17日

e="font-size:106%;font-weight:bold;">ディック・ムーディーさん(62)=米ワシントン州オリンピア市

e="font-size:106%;font-weight:bold;">平和教育こそ未来の礎

e="font-size:95%;font-weight:bold;">相手尊重することが第一

―核の問題になぜ興味を持ちましたか。

私の住むワシントン州には、長崎型原爆のプルトニウムを製造したハンフォードという核兵器の開発拠点施設がある。近隣都市の新聞記者だった私は当時、問題になっていた放射能汚染にさらされる地元住民と、被爆者を関連付けようと考えたのが理由の一つだった。被爆者は大きな心で受け入れてくれ、非常に感銘を受けた。

―その後の活動は。

米国に戻って3年後に記者を辞め、教育の道に進んだ。広島、長崎で被爆者のつらい話をたくさん聞き、平和の大切さを痛感した。事実を報じるだけでなく、政策に直接関与して変化を起こしたかった。州都オリンピアなどで教育行政に従事した。

―平和教育の研究もしているそうですね。

広島と長崎の学校を実際に訪れ、行われている平和教育を分析した。日本では小学4年生から中学2年生にかけて最も平和教育を受けるが、一番大事な時期は幼稚園からだと思う。当時の経験は今、他の教師に平和教育を教える基礎になっている。

―日米の教育内容に差は。

米国の平和教育は軍事力による平和維持の大事さも教え、強い軍隊が必要だと教えている。日本では学校で教えないが、平和主義の話をするときは軍隊や憲法についても教える。何を教え、何を教えないかは文化や憲法上の違いでしょう。

―平和教育で大事な点は。

まずは相手を尊重することが必要で、そのためには「認識」と「理解」が不可欠だと教えている。前に進むためには過去の歴史を知り、文化を知って互いに尊重することが大事だ。

―平和教育を通じて、第2次世界大戦の見方は変わるでしょうか。

一般的には変わらない。妻の父は退役軍人で日本を敵視していた。それは1940年代の見方であり、否定はしない。ただ歴史を繰り返さないためにどうするか。それが教育の役割だ。

―2001年9月11日の米中枢同時テロの影響はありましたか。

国と国から宗教や哲学間の争いに変わり、米国は対処ができなくなった。最近、ボストンマラソン中に起きた爆弾テロがいい例だ。中道が消え、保守とリベラルで二極化した。偏見もはびこっている。

―今年4月、15年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けた準備委員会で、核兵器の不使用をうたった共同声明に日本政府が同意しなかったことをどう思いますか。

とても驚いた。日本には戦争放棄を掲げた憲法があり、どうして憲法に反することができるだろうか。広島は町全体がリーダーとして「これは間違いだ」と声を上げられる世界で唯一の都市だ。政治家の過ちを面と向かって指摘すべきだ。(ニューヨーク山本慶一朗)

ディック・ムーディーさん

1951年、ワシントン州生まれ。同州スポケーン市の地元紙記者だった84年にアキバ・プロジェクトに参加。帰国後、教育の道へ。2011年から子どもの就学や学力向上をサポートする非営利団体「NWEA」に勤めている。

(2013年6月16日朝刊掲載)