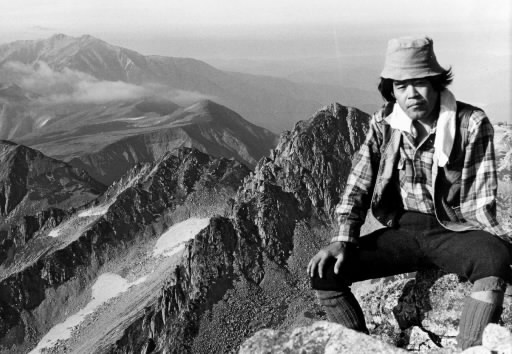

『生きて』 洋画家 入野忠芳さん <8> 山登り

13年6月25日

ght:bold;">「大地の崩壊」絵に表現

中国山地から始めた。最初は野呂山(呉市)だったと思う。1966年に開いた美術研究所の生徒を連れて行ったかな。阿蘇五岳など九州の山や、日本アルプスにも出掛けた。

それまで登山には無関心というか、反感すらあった。学生時代、安保闘争の頃に駅とかで登山スタイルの人を見かけると、「今どんな時代だと思ってるんだ」とね。その僕がはまるんだから不思議だ。

頭でっかちで、体を動かす喜びを知らなかった。子どもの頃、体育の時間が苦痛だったからね。生徒を連れて軽い気持ちで始めたが、たいてい独りで行くようになった。

「崩壊する大地」のイメージが、自分の中に刻まれていった。火山で考えると分かりいいが、山の形というのは、整っているようでも崩壊する過程の姿なんだ。自然の大きなサイクル。後にヒマラヤ登山にも挑戦しますが、あの山脈も巨大な地層の動きに今も押し上げられている。

画業のために行くわけじゃないけど、結果的に役立った。「大地」というシリーズを描いていきました。世界の一部としての風景ではなく、世界そのものを描きたいという思いで、大地を球体に描いてみたりね。

山の思い出はいろいろです。片手の身で剣岳(富山県)の絶壁を登るのに震えた。屋久島(鹿児島県)では春先の猛吹雪に凍えた。無謀だが、先へ先へ行ってしまう。

ある時、奥秩父の瑞牆(みずがき)山(山梨県)で奇岩に出会った。桃太郎岩といって、丸い巨岩に稲妻のような割れ目が入っている。球体の大地の崩壊という、当時追求していたイメージそのもの。これまでの登山はこの岩に会うためだったかと思った。

第1作は75年に描いた。「罅」はひびの意味で、球体がひび割れて裂ける図。すっと描けたんです。若い時、「全ては意思の問題なり」と気負ったけれど、絵には絵の意思があるかのようにね。

自分の体験と絵の意思が一つになった感じでした。ヒロシマをどう表現するか、新しい発想を得た手応えもあった。

(2013年6月25日朝刊掲載)