『記憶を受け継ぐ』 岡部良子さん―避難先で最愛の娘失う

14年2月24日

岡部良子(おかべ・よしこ)さん(90)=広島市安佐北区

戦後は夢かなえ経営者。「なせば成る」

岡部良子さん(90)は、被爆体験を思い出すのもつらく、ずっと胸の内にしまっていました。しかし、「このまま風化させてはいけない」との思いで、今回初めて語りました。

当時は21歳。広島市段原中町(爆心地から約2・2キロ、現南区)の自宅で洗濯(せんたく)をしていました。米軍の爆撃機B29の音が普段(ふだん)より大きかったため、風呂場(ふろば)から外に出た瞬間(しゅんかん)、青白い光とごう音が響(ひび)いたのです。

急いで6畳(じょう)間に寝ていた長女の弘子ちゃん(8カ月)の元へ行きました。崩(くず)れた天井(てんじょう)の下、泣きもせず、うつろなまなざしでいた弘子ちゃん。岡部さんは、弘子ちゃんを背負い、義父母と義理の祖母が疎開(そかい)していた矢賀町(現東区)へ向かいました。

道中、噴(ふ)き出していた水でタオルをぬらし、すすとほこりで真っ黒だった弘子ちゃんの顔を拭(ふ)き、「よっすんすん」と背中を揺(ゆ)らしてあやしてみました。すると、弘子ちゃんは右手を左右に振ったのです。「耳が聞こえる。この子は大丈夫(だいじょうぶ)。私も助かった」。希望が出てきました。宇品町(現南区)の缶詰(かんづめ)工場に勤めていた夫も無事でした。

矢賀町では一家から1人が、救護所になっていた矢賀国民学校へ看護に行くことになりました。そこで、岡部さんが弘子ちゃんを置いて、毎日通いました。

9月13日のことです。午後3時ごろ、近所の女性が「赤ちゃんの様子が変なの。早く帰ってきて」と学校に呼びに来ました。走って帰ると、弘子ちゃんは目も開けず、ぐったりしていました。学校から来てくれた医師が、弘子ちゃんの心臓に注射を打ちましたが、反応はなく、そのまま亡くなりました。

80歳を過ぎた義理の祖母によると、米軍から配給されたミカンの缶詰を、求められるがままに食べさせたら下痢(げり)を起こした、とのことでした。部屋の隅にはさび付いた空き缶が置かれていました。責めるわけにもいかず、岡部さんは苦しみを胸の奥(おく)にしまい込むしかありませんでした。弘子ちゃんの遺体は、府中大川の砂地で荼毘(だび)に付し、翌日、骨を拾いに行きました。

戦後、4人の子どもをもうけた後、離婚(りこん)。女手一つで育て上げました。仕事の合間を縫って勉強し、美容師や花道、書道など九つもの資格・免状(めんじょう)を取得。美容院を開業したり、着付けの講師をしたりしてきました。60歳を過ぎてからレンタルビデオ店を開業。夢だった経営者にもなりました。「なせば成る」。若い人たちにエールを送ります。(二井理江)

◆学ぼうヒロシマ

矢賀国民学校

倒壊は免れ 救護所に

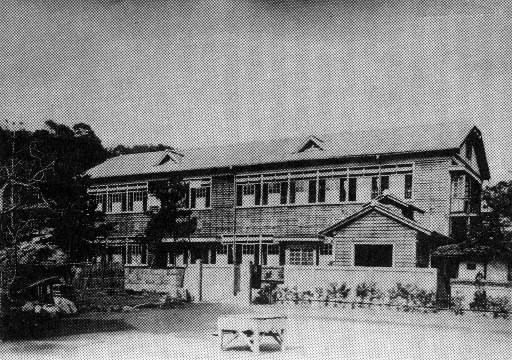

矢賀国民学校(現矢賀小、広島市東区)は、日本で初めて近代的な学校制度がつくられた1872年に設立されました。97年に専用の校舎を建てるまで、個人の家や寺を使っていました。現在の場所には1934年に移りました。

「矢賀原爆戦災誌」「広島原爆戦災誌」によると、原爆が落とされた当時、3年生以上は広島県河内村(現広島市佐伯区)に集団疎開(そかい)していました。学校は爆心地から約3・7キロ。校舎の南側の窓ガラスが割れたり、壁(かべ)に亀裂(きれつ)が入ったりする程度で、火災や倒壊(とうかい)は免(まぬが)れました。

そのため、当日から救護所として全校舎を開放。警防団や学校の教職員、町民が、医師の手伝いをしました。学校の運動場や近くにある府中大川の土手で、亡くなった人の火葬(かそう)もしました。広島市の中心部から逃(に)げて来ることができた人々だったため、住所や名前を確認でき、身元不明の遺体は出なかったそうです。

校舎は55年に火事で全焼するまで使われました。(二井理江)

◆私たち10代の感想

継続する大切さ学ぶ

つらい被爆体験を涙(なみだ)ぐみながら語ってくれた岡部さん。原爆という悲(ひ)惨(さん)な過去にもめげず、さまざまな資格を取り、次から次へといろんなものに挑戦(ちょうせん)し続け、すごいと思います。私は何事も三日坊主(ぼうず)になってしまいます。岡部さんを見習って、何か一つでも継続(けいぞく)しつつ、一生の趣(しゅ)味(み)を見つけたいです。(中2・正出七瀬)

夢に向かい進みたい

岡部さんは、僕(ぼく)らに対して「夢は自分のもの。誰(だれ)にも束縛(そくばく)されないから、大きな夢を持ってほしい」と言いました。

努力すればするほど夢に近づき、そして達成することができます。僕もこの言葉を胸に秘め、時々思い出しながら、自分の夢に向かって進んでいきたいです。(中3・中原維新)

◆編集部より

岡部良子さんには、今も胸を離れない情景が2つあります。1つは被爆直後、段原中町の自宅から逃げようと、長女の弘子ちゃん(8カ月)を背中に負ぶって逃げようとした時です。「おばちゃん、おばちゃん」と呼ぶ声がしました。崩れた天井をくぐり抜けて玄関に行ってみると、見たことのない子どもが立っていました。男女の区別も分かりません。声でかろうじて女の子だろう、と思いました。岡部さんが「あなたは?」とたずねると、「前の家のゆりちゃんよ」と答えました。裸足で衣類はなく、髪は焼け、皮膚はとろろ昆布が全身垂れ下がったような姿が、いつも家の前で遊んでいたゆりちゃんとはどうしても思えず、唖然として、かける言葉が見つかりませんでした。「おばちゃん、私のお母ちゃんはどこにいるの?」と尋ねられ、町内放送で避難先として指示が出ていた比治山国民学校にいるかもしれない、と告げるのがやっとでした。ゆりちゃんは翌日、亡くなったそうです。

もう1つは、矢賀町へ逃げるのに、大州町(現南区)と矢賀町を結ぶ地下道に入ろうとした時のことです。若い女性と一緒になりました。女性は白いエプロンにもんぺ姿。エプロンの中には何か抱えていました。見せてもらうと、中には出血も傷もない2歳くらいの男の子が横たわっていたのです。土手町(現南区、京橋川沿い)の自宅の外で三輪車で遊んでいた被爆した、とのことでした。

地下道を出て、再度エプロンを広げた時には、赤ちゃんは事切れていました。女性は涙一つこぼさず、気が抜けたようでした。女性は行くあてもないようでしたが、そこで別れました。「声のかけようもなかった」と岡部さんは振り返ります。

毎晩欠かさずお経を上げて弘子ちゃん、そして、名前も行方も分からないままの母子を供養している岡部さん。今回、初めて被爆体験を語り、「胸の内が開けた」とほっとした様子でした。(二井)

(2014年2月24日朝刊掲載)