検証 ヒロシマ 1945~95 <4> 初期医療①

12年3月30日

■報道部 岡畠鉄也

「患者の福祉のために、私は能力と判断力の限りを尽くして療法を施す」。古代ギリシャの医聖ヒポクラテスはこう誓った。医の最高倫理として脈々と受け継がれているこの「誓い」を阪神大震災で救護にあたる医師や看護婦の献身的な姿に重ね合わせ、胸を熱くするのは私だけではあるまい。

50年前の広島でもそうだった。原爆という人類が初めて遭遇する惨禍に、自ら傷つきながらも「誓い」を貫き通し、倒れていった医師たちも少なくない。占領下の原爆タブーも、未知の原爆症に対して真実を突き止めようとする医師たちの情熱を奪うことはできなかった。

初期の原爆医療に指導的立場を発揮した「東大都築外科」と医療空白ともいえる状態から後障害治療に挑んだ「ヒロシマの医師」を中心に、原爆医師の「誓い」に触れてみた。

東大の赤門をくぐる。イチョウ並木の正面に建つのが医学部本館である。その重厚なレンガ造りの3階で新劇女優「仲みどり」に会った。

重い鉄扉を開けるとアルコールの甘いにおいが鼻をかすめる。2000点の標本が並ぶ。一角に「原子爆弾症標本」の掲示。原爆障害の顕著な部分標本が38点収めてある。その中の肺と骨髄が彼女のものだ。

仲は移動劇団桜隊の女優だった。戦時統制下に結成された日本移動演劇連盟によって1945年6月に広島市に配置され、堀川町(爆心から約750メートル)の寮で被爆、18日後に死亡した。

紫色の肺の組織は横7センチ、縦3センチで中央部が黒ずんでいる。説明には「広汎なる出血を示す」とある。被爆から亡くなるまで続いた胸の苦悶(くもん)の原因であろう。骨髄は大腿(たい)骨と胸骨の一部を切り取ったもので、薄黄色に変色している。再生不良性貧血の症状という。

標本の番号は「T・1」。東大が解剖した原爆症患者の第1号という意味である。解剖依頼者は都築正男教授。その当時、原爆症について適切な判断を下し得るただ1人の専門家だ。つまり、彼女は臨床経過と解剖によって人類史上初めて公式に原爆症と認定された、いわば「原爆医療の原点」なのである。

仲は築地小劇場に開設された左翼演劇の研究所(プロット演劇研究所)の第1期生である。「芝居が好きでしょうがない。決して美人ではないけど、きっぷのいい姉御タイプだったな」。1945年7月末まで桜隊にいた池田生二さん=東京都新宿区在住、82歳=は振り返る。

あの日。料理当番の仲は台所で食器を洗っていた。閃(せん)光を感じた瞬間、崩壊した建物の下敷きになった。夢中ではい出し京橋川へ逃れる。激しいおう吐と胸の痛み。既に着衣はなく下着1枚になっていた。宇品の救護所に収容されるが、あふれる負傷者に何の処置も受けることはなかった。

うめき苦しみ死んでゆく被災者を横目に、仲は死を予感した。被爆3日目、復旧列車第1号が走ると聞くと、傷ついた体に破れシーツ(毛布という説も)をまとい、炎が残るがれきの街に飛び出した。

同じ隊にいた築地小劇場出身の名優丸山定夫、宝塚出身のスター園井恵子、福山市出身で日活所属の羽原京子らが、既に亡くなったり、その瞬間も死線をさまよっていることなど知る由もなかった。

「広島から助かって帰ってきました。これからまた芝居をやります」。10日、母親が待つ東京にたどりついた仲は、友人にこんなはがきを出している。生き地獄から逃れた喜びが文面にあふれている。だが、閃光は確実に仲の肉体をむしばんでいた。

東大医学部3年生だった太田怜さん=現在医師、東京都世田谷区在住、72歳=は終戦翌日の16日朝、医学部の竜岡門付近でフラフラしながら歩いている仲と出会う。「広島から来ました」。太田さんはピンときた。前日、都築教授から原爆の講義を受けたばかりだったのだ。

都築教授は米ペンシルバニア大で腫瘍(しゅよう)学と放射線療法を研究した放射線医学の専門家である。原爆投下の約20年前に米の学会でウサギの全身にエックス線を照射した結果を報告した。反応は「人体が放射線を一度に浴びることはあり得ない」と冷淡だったという。

顕微鏡を見ながら仲の担当医清水善夫さん=新潟県黒埼町、72歳=は首をかしげた。白血球の数が400と、通常の10分の1以下しかない。都築教授は笑顔で「君を疑うわけではないが」と測り直しを命ずる。何度測っても結果は同じ。報告を受けた教授の顔色が変わった。

翌日、仲の脱毛が始まった。

仲の臨床経過から放射線障害を確信した都築教授は22日、陸軍軍医学校を訪ね広島への調査団派遣を申し入れる。教授の予想通り広島では負傷者が仲と同じ病状をたどり死亡する例が相次ぎ、医師たちに戸惑いと恐怖を与えていた。

看護婦が総出でも抑えきれないほど苦しんだ仲だが、24日になると不思議に平静だった。「お昼を食べてくるよ」と語りかける清水さんに彼女は「どうぞ」と笑顔を見せた。食堂に入ると、看護婦から容体の急変を告げる電話が入った。

現在、新潟市郊外で個人病院を営む清水さんは「仲さんのあの笑顔しか思い浮かばないんです」と声を詰まらせる。仲は35年の生涯を閉じた。1時間後には異例の速さで病理解剖が始まる。入院者名簿の「全身擦過傷」の病名は鉛筆で線が引かれ「四肢創裂、原子爆弾症」と改められた。仲の死を最後に、桜隊の9人全員が閃光の犠牲になった。

都築教授は調査団を率いて8月30日、広島市入りした。「昨日はウサギ。今日は日本人だ」。医薬品を携えて広島を訪れた国際赤十字社のマルセル・ジュノー博士は、犠牲者の脳髄を手にこううめく都築教授の姿に衝撃を受けたという。都築教授は予想以上の惨状に驚きながらも9月3日に世界最初の原爆症講演会を開き、治療対策を示すなど原爆医療の先頭に立つ。

連合国軍総司令部(GHQ)はプレスコードを指示し原爆被害研究の独占をねらう。仲の病理標本は一部を除いて米に渡り、都築教授自身も1947年に海軍軍医少将だったという理由で公職追放の処分を受ける。

鎌倉市の閑静な住宅街に「櫻隊全滅」を著した江津萩枝さん(84)を訪ねた。仲の研究所時代の後輩である。「戦争に反対し続けた彼女の心が、無意識のうちに足を都築外科に向けさせたのでしょうね。荻窪から東大病院に行くなんてあの当時考えられないもの」。

1枚の写真を見せてくれた。仲が築地小劇場で演じ好評だった芸者お蔦である。主役を演じることは一度もなく世を去った1人の新劇女優。だが、彼女はあの日を境に人類の悲劇のヒロインを身をもって演じ続けているのである。

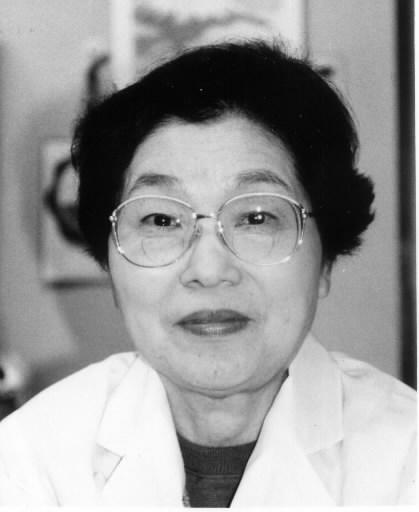

8月6日が近づくと大田萩枝医師(73)=広島市東区牛田東3丁目=は、医院の待合室に1枚の写真を飾る。白衣も着けずに若い女性が男の子の治療をしている。その女性が大田医師と気づく人は少ない。

写真は日本映画社の原爆記録映画撮影班、菊池俊吉氏が袋町小学校の救護所で被爆後の10月に撮影し、1968年に米から返還された。「ヘアバンドは包帯用にと供出された色布。机の上を見て下さい。薬は軟膏(なんこう)くらいしかない。洗面器は焼け跡から拾ってきたものです」

女子医専を繰り上げ卒業して現在の県立広島病院に勤めていた大田医師は、医院のある自宅(爆心から2キロ)の庭で被爆した。自宅は全壊、落ちる壁土で息苦しさを覚え気がついた。やけどを負った人波が押し寄せて来る。大田医師もその群れに無意識のうちに入っていた。だが、「私は医者だ。逃げてはいけない」。

神社の近くの民家であふれる負傷者の救護をした。一緒に応急治療に当たった軍医は翌朝死亡した。頭痛と吐き気に苦しみながらも10日から古田の救護所で治療に従事する。赤チンとチンク油を塗るだけ。それもウミがついたままの筆で。次々と死んでゆく被災者の脈を診ることしかできない自分が悲しかった。

救援医療活動は結局二年続く。専門(眼科)を生かせる場ではなかった。「あの日以来体調がすぐれず、救護に行ったことを後悔したこともあった。でも、写真と出合って私の医師としての責任が証明されたようで…。飾るのは平和を願うささやかな気持ち」

たまに「先生ですね」と声をかけられる。あの日の出来事を話すことにしている。

<参考文献>広島原爆医療史(広島原爆障害対策協議会)▽原子爆弾(仁科記念財団)▽原爆三十年(広島県)▽広島新史資料編(広島市)▽櫻隊全滅(江津萩枝)▽ヒロシマのばら(原田東岷)▽ドクター・ジュノーの戦い(マルセル・ジュノー)

(1995年2月12日朝刊掲載)

「患者の福祉のために、私は能力と判断力の限りを尽くして療法を施す」。古代ギリシャの医聖ヒポクラテスはこう誓った。医の最高倫理として脈々と受け継がれているこの「誓い」を阪神大震災で救護にあたる医師や看護婦の献身的な姿に重ね合わせ、胸を熱くするのは私だけではあるまい。

50年前の広島でもそうだった。原爆という人類が初めて遭遇する惨禍に、自ら傷つきながらも「誓い」を貫き通し、倒れていった医師たちも少なくない。占領下の原爆タブーも、未知の原爆症に対して真実を突き止めようとする医師たちの情熱を奪うことはできなかった。

初期の原爆医療に指導的立場を発揮した「東大都築外科」と医療空白ともいえる状態から後障害治療に挑んだ「ヒロシマの医師」を中心に、原爆医師の「誓い」に触れてみた。

白血球に放射線の影 原爆症初認定した東大都築外科

東大の赤門をくぐる。イチョウ並木の正面に建つのが医学部本館である。その重厚なレンガ造りの3階で新劇女優「仲みどり」に会った。

重い鉄扉を開けるとアルコールの甘いにおいが鼻をかすめる。2000点の標本が並ぶ。一角に「原子爆弾症標本」の掲示。原爆障害の顕著な部分標本が38点収めてある。その中の肺と骨髄が彼女のものだ。

仲は移動劇団桜隊の女優だった。戦時統制下に結成された日本移動演劇連盟によって1945年6月に広島市に配置され、堀川町(爆心から約750メートル)の寮で被爆、18日後に死亡した。

紫色の肺の組織は横7センチ、縦3センチで中央部が黒ずんでいる。説明には「広汎なる出血を示す」とある。被爆から亡くなるまで続いた胸の苦悶(くもん)の原因であろう。骨髄は大腿(たい)骨と胸骨の一部を切り取ったもので、薄黄色に変色している。再生不良性貧血の症状という。

標本の番号は「T・1」。東大が解剖した原爆症患者の第1号という意味である。解剖依頼者は都築正男教授。その当時、原爆症について適切な判断を下し得るただ1人の専門家だ。つまり、彼女は臨床経過と解剖によって人類史上初めて公式に原爆症と認定された、いわば「原爆医療の原点」なのである。

仲は築地小劇場に開設された左翼演劇の研究所(プロット演劇研究所)の第1期生である。「芝居が好きでしょうがない。決して美人ではないけど、きっぷのいい姉御タイプだったな」。1945年7月末まで桜隊にいた池田生二さん=東京都新宿区在住、82歳=は振り返る。

あの日。料理当番の仲は台所で食器を洗っていた。閃(せん)光を感じた瞬間、崩壊した建物の下敷きになった。夢中ではい出し京橋川へ逃れる。激しいおう吐と胸の痛み。既に着衣はなく下着1枚になっていた。宇品の救護所に収容されるが、あふれる負傷者に何の処置も受けることはなかった。

うめき苦しみ死んでゆく被災者を横目に、仲は死を予感した。被爆3日目、復旧列車第1号が走ると聞くと、傷ついた体に破れシーツ(毛布という説も)をまとい、炎が残るがれきの街に飛び出した。

同じ隊にいた築地小劇場出身の名優丸山定夫、宝塚出身のスター園井恵子、福山市出身で日活所属の羽原京子らが、既に亡くなったり、その瞬間も死線をさまよっていることなど知る由もなかった。

「広島から助かって帰ってきました。これからまた芝居をやります」。10日、母親が待つ東京にたどりついた仲は、友人にこんなはがきを出している。生き地獄から逃れた喜びが文面にあふれている。だが、閃光は確実に仲の肉体をむしばんでいた。

東大医学部3年生だった太田怜さん=現在医師、東京都世田谷区在住、72歳=は終戦翌日の16日朝、医学部の竜岡門付近でフラフラしながら歩いている仲と出会う。「広島から来ました」。太田さんはピンときた。前日、都築教授から原爆の講義を受けたばかりだったのだ。

都築教授は米ペンシルバニア大で腫瘍(しゅよう)学と放射線療法を研究した放射線医学の専門家である。原爆投下の約20年前に米の学会でウサギの全身にエックス線を照射した結果を報告した。反応は「人体が放射線を一度に浴びることはあり得ない」と冷淡だったという。

顕微鏡を見ながら仲の担当医清水善夫さん=新潟県黒埼町、72歳=は首をかしげた。白血球の数が400と、通常の10分の1以下しかない。都築教授は笑顔で「君を疑うわけではないが」と測り直しを命ずる。何度測っても結果は同じ。報告を受けた教授の顔色が変わった。

翌日、仲の脱毛が始まった。

仲の臨床経過から放射線障害を確信した都築教授は22日、陸軍軍医学校を訪ね広島への調査団派遣を申し入れる。教授の予想通り広島では負傷者が仲と同じ病状をたどり死亡する例が相次ぎ、医師たちに戸惑いと恐怖を与えていた。

看護婦が総出でも抑えきれないほど苦しんだ仲だが、24日になると不思議に平静だった。「お昼を食べてくるよ」と語りかける清水さんに彼女は「どうぞ」と笑顔を見せた。食堂に入ると、看護婦から容体の急変を告げる電話が入った。

現在、新潟市郊外で個人病院を営む清水さんは「仲さんのあの笑顔しか思い浮かばないんです」と声を詰まらせる。仲は35年の生涯を閉じた。1時間後には異例の速さで病理解剖が始まる。入院者名簿の「全身擦過傷」の病名は鉛筆で線が引かれ「四肢創裂、原子爆弾症」と改められた。仲の死を最後に、桜隊の9人全員が閃光の犠牲になった。

都築教授は調査団を率いて8月30日、広島市入りした。「昨日はウサギ。今日は日本人だ」。医薬品を携えて広島を訪れた国際赤十字社のマルセル・ジュノー博士は、犠牲者の脳髄を手にこううめく都築教授の姿に衝撃を受けたという。都築教授は予想以上の惨状に驚きながらも9月3日に世界最初の原爆症講演会を開き、治療対策を示すなど原爆医療の先頭に立つ。

連合国軍総司令部(GHQ)はプレスコードを指示し原爆被害研究の独占をねらう。仲の病理標本は一部を除いて米に渡り、都築教授自身も1947年に海軍軍医少将だったという理由で公職追放の処分を受ける。

鎌倉市の閑静な住宅街に「櫻隊全滅」を著した江津萩枝さん(84)を訪ねた。仲の研究所時代の後輩である。「戦争に反対し続けた彼女の心が、無意識のうちに足を都築外科に向けさせたのでしょうね。荻窪から東大病院に行くなんてあの当時考えられないもの」。

1枚の写真を見せてくれた。仲が築地小劇場で演じ好評だった芸者お蔦である。主役を演じることは一度もなく世を去った1人の新劇女優。だが、彼女はあの日を境に人類の悲劇のヒロインを身をもって演じ続けているのである。

8・6近づくと待合室に写真 平和を願い 広島市の大田萩枝医師

8月6日が近づくと大田萩枝医師(73)=広島市東区牛田東3丁目=は、医院の待合室に1枚の写真を飾る。白衣も着けずに若い女性が男の子の治療をしている。その女性が大田医師と気づく人は少ない。

写真は日本映画社の原爆記録映画撮影班、菊池俊吉氏が袋町小学校の救護所で被爆後の10月に撮影し、1968年に米から返還された。「ヘアバンドは包帯用にと供出された色布。机の上を見て下さい。薬は軟膏(なんこう)くらいしかない。洗面器は焼け跡から拾ってきたものです」

女子医専を繰り上げ卒業して現在の県立広島病院に勤めていた大田医師は、医院のある自宅(爆心から2キロ)の庭で被爆した。自宅は全壊、落ちる壁土で息苦しさを覚え気がついた。やけどを負った人波が押し寄せて来る。大田医師もその群れに無意識のうちに入っていた。だが、「私は医者だ。逃げてはいけない」。

神社の近くの民家であふれる負傷者の救護をした。一緒に応急治療に当たった軍医は翌朝死亡した。頭痛と吐き気に苦しみながらも10日から古田の救護所で治療に従事する。赤チンとチンク油を塗るだけ。それもウミがついたままの筆で。次々と死んでゆく被災者の脈を診ることしかできない自分が悲しかった。

救援医療活動は結局二年続く。専門(眼科)を生かせる場ではなかった。「あの日以来体調がすぐれず、救護に行ったことを後悔したこともあった。でも、写真と出合って私の医師としての責任が証明されたようで…。飾るのは平和を願うささやかな気持ち」

たまに「先生ですね」と声をかけられる。あの日の出来事を話すことにしている。

<参考文献>広島原爆医療史(広島原爆障害対策協議会)▽原子爆弾(仁科記念財団)▽原爆三十年(広島県)▽広島新史資料編(広島市)▽櫻隊全滅(江津萩枝)▽ヒロシマのばら(原田東岷)▽ドクター・ジュノーの戦い(マルセル・ジュノー)

(1995年2月12日朝刊掲載)