『フクシマとヒロシマ』 原発事故 吹き飛んだ生活

11年6月29日

■記者 下久保聖司、山本洋子、河野揚r>r>

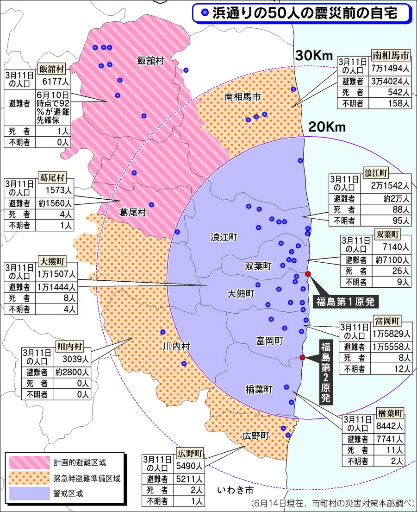

福島県東部の通称「浜通り」地域。ここにある福島第1原発の事故で、3カ月がたった今も約10万人の住民が避難生活を強いられている。飛散した放射性物質は田畑や海を汚染し、生活や将来の夢を奪った。人々は原発事故に何を感じ、被爆地ヒロシマにどんな期待を寄せているのか―。浜通りの住民50人に協力を求め、事故後の心境や生活の変化を定期的にフォローする。r>r>

r>

r>

3月11日午後2時46分。宮城県牡鹿半島沖を震源とするマグニチュード(M)9・0の巨大地震が発生した。揺れと津波で、制御不能となった福島第1原発。事故で漏れだした放射性物質は、住民から当たり前の日々を奪った。「あの時」浜通りの50人はどこで、何をしていたのか―。 r>r>

「みんなパニック状態だった」。原発4号機で電気工事をしていた大熊町の吉田稔さん(63)はコンクリート製の建屋が大きく揺れた瞬間を振り返る。ガシャーンという金属音が響いた。電気が消え、室内は真っ暗になった。 r>r>

「絶対安全と教え込まれてきた」原発のトラブル。同僚たちはわれ先にと出口に群がった。車も渋滞。正門を出るまで1時間かかった。敷地を離れた直後、原発は津波に襲われた。間一髪だった。 r>r>

原発は浜通りの雇用を支えてきた。聞き取り調査をした50人中、3人がその瞬間、原発内にいた。双葉町の土田芳則さん(62)は倉庫から原子炉の部品を運び出す作業中。南相馬市の鈴木辰弥さん(29)は塗装工事の足場を組んでいた。 r>r>

そして12日午後3時36分。1号機建屋が水素爆発した。浜通りのみならず日本国民が福島第1原発に注視した瞬間だった。 r>r>

南相馬市の岡恵輔さん(31)は消防団員として市内の沿岸部で行方不明者の捜索をしていた時にボーンという大きな音を聞いた。「爆発音がここまで聞こえてきた。原発が大変なことになった」。背筋に寒気を覚えた。 r>r>

葛尾村の鎌田正子さん(60)は地震で閉じこめられた双葉町の病院から浪江町の老人ホームにバスで避難中だった。ボカーン。「何の音だろうか」。大渋滞中。動かないバスの中で不安にかられた。その音が原発の爆発音と知ったのは、13日のニュースでだった。 r>r>

その後、原発から20キロ圏は立ち入り禁止の「警戒区域」、それ以遠でも放射線量が高い地域は「計画的避難区域」や「緊急時避難準備区域」に指定された。浜通り13市町村(計53万6千人)のうち、いずれの区域指定も受けていないのは、いわき市(34万1千人)と相馬市(3万7千人)、新地町(8千人)だけだ。 r>r>

浪江町の漁業鈴木幸治さん(58)。海から約50メートルだった自宅でくつろいでいる時、津波に襲われた。「命あっての物種。漁で稼いで再建しよう」。そんな思いをも原発事故は奪った。放射性物質は海に降り注ぎ、東京電力は汚染水を流した。「福島の魚に、値段が付くのか」。不安と憤りが入り交じる。 r>r>

r>

r>

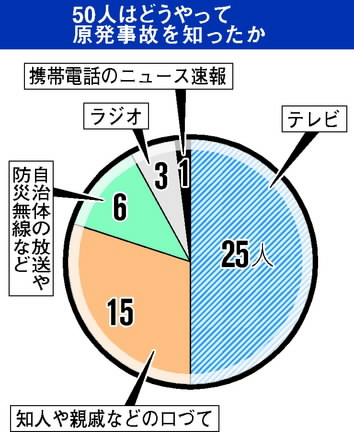

原発事故の一報は住民にいつ、どんな経路で伝わったのか―。聞き取りした50人のうち、25人は「テレビで知った」と答えた。 r>r>

政府は地震から約1時間後の3月11日午後3時42分、原子炉を冷却する電源を全喪失したことを発表。同日夜には、原発から半径3キロ内の住民に避難指示を出した。 r>r>

しかし回答者の多くが「身の危険を感じた」のは一夜明けた12日。つまりテレビで知った人を含む大半の人に、1号機の建屋が爆発した12日まで事故の深刻さはきちんと伝わっていなかった。 r>r>

知人や親戚、警察官たちから口づてに聞いたのは15人いた。楢葉町の松本一弘さん(41)は自宅が津波で半壊。避難所仲間から「原発が危ないらしい」と聞いた。浪江町の佐藤秀三さん(66)は12日朝、パトカーの警察官に「逃げろ」と言われて初めて緊急事態を認識したという。 r>r>

自治体の放送や防災無線、消防無線で聞いたのは6人だった。浪江町は12日朝に「原発がおかしいので念のために逃げてください」と放送。楢葉町も同日午前「原発に異常をきたしている」と伝えた。自治体も漠然とした情報しか、つかんでいなかった状況がうかがえる。ラジオで知ったのは3人、携帯電話のニュース速報は1人だった。 r>r>

住民はそして日を追うごとに、政府や東京電力への不満を高めていく。「不都合なことは隠して後出ししていることに憤りを感じる」と、双葉町の羽山文人さん(35)。実際、1号機と同様2、3号機もメルトダウン(炉心溶融)が起きているとの解析結果を東電が発表したのは事故から2カ月以上たった5月下旬だった。 r>r>

政府や東電の情報提供のあり方について、浜通りの50人全員が「不満」「不十分」と答えた。r>r>

rong>浜通り rong>r>

福島県東部地方の通称で、東は太平洋、西は阿武隈高地に挟まれたエリア。面積は約2970平方キロで、福島県の21%を占め、東京都の1.35倍に相当する。県地方振興局は浜通りを南北に分け、北部12市町村を相双地方(人口約19万5千人)、南部のいわき市はいわき地方(人口34万1千人)としている。r>r>r>

r>

①原発事故当時の住所。かっこ内は原発からの直線距離 r>

②職業・肩書 r>

③意見など r>r>

rong>●岡恵輔さん(31) rong>r>

①南相馬市(28キロ) r>

②消防団員 r>

③震災の行方不明者を市内で捜索中に、原発の爆発音を聞いた。「最初は何が起きたのか分からず、戸惑った」。祖父(85)は広島での被爆者。 r>r>

rong>●小林綾子さん(50) rong>r>

①南相馬市(33キロ) r>

②主婦 r>

③国が指定する避難区域から外れているが、自宅の雨どいから高い放射線量が測定された。20歳前後の娘が2人おり「将来の健康影響が心配」。 r>r>

rong>●標葉知亨(しねは・ともこ)さん(27) rong>r>

①南相馬市(22キロ) r>

②主婦 r>

③医師の夫は、ビキニ核実験場を調査するなど放射線に詳しい。今回の原発事故で「信じたのは夫の情報分析」。気がかりなのは娘(2)の健康影響。 r>r>

rong>●鈴木辰弥さん(29) rong>r>

①南相馬市(16キロ) r>

②とび職 r>

③原発事故前まで福島第1原発などで足場の設置工事などをしてきた。「安全神話にだまされて働いてきた。原発にはもう二度と行きたくない」 r>r>

rong>●鈴木昌一さん(56) rong>r>

①南相馬市(25キロ) r>

②材木業 r>

③不安だったのは、「原発事故直後に報道陣が撤退し、市の状況が分からなくなった時」。政府や東京電力の情報発表に疑心暗鬼となった。 r>r>

rong>●山崎健一さん(65) rong>r>

①南相馬市(25キロ) r>

②元高校教師 r>

③社会科を担当。3月まで非常勤で教壇に立った。憲法9条を守る活動にも参加。1980年代には浜通りの被爆者の体験聞き取りもした。 r>r>

rong>●愛沢卓見さん(40) rong>r>

①飯舘村(40キロ) r>

②県職員 r>

③村内の若手が中心になり、住民向けの放射線勉強会を開いている。「村民は被曝(ひばく)している。国は早く長期的な医療ケアに取り組むべきだ」 r>r>

rong>●小林麻里さん(46) rong>r>

①飯舘村(33キロ) r>

②NPO法人職員 r>

③7年前に飯舘に移住してきた。「4年前に夫を亡くし、森や生き物に癒やされた。私は飯舘を離れない」。決意は固い。 r>r>

rong>●佐藤健太さん(29) rong>r>

①飯舘村(45キロ) r>

②村商工会青年部副部長 r>

③父と営む型枠整備会社は、移転地確保が難しく存続の見通しが立たない。「村民はどれだけ自分が被曝したか知る必要がある」 r>r>

rong>●佐藤忠義さん(67) rong>r>

①飯舘村(45キロ) r>

②農業 r>

③村で初めての集落営農組織の代表。「2、3年も農作業から離れると、高齢者は気持ちの面でも復帰が難しくなる。廃村の危機にもつながる」 r>r>

rong>●佐藤八郎さん(59) rong>r>

①飯舘村(40キロ) r>

②農業 r>

③「内部被曝の実態を証拠に残さねばならない」。村の青年団活動を通して核問題やヒロシマに関心を持ち、放射線の人体への影響を学んだから。 r>r>

rong>●佐藤美喜子さん(60) rong>r>

①飯舘村(40キロ) r>

②村婦人会会長 r>

③地震後は2晩、車で寝泊まりした。婦人会をまとめ、南相馬市などからの避難者に炊き出しをした。「食品の放射能汚染が心配」という。 r>r>

rong>●高野健一さん(60) rong>r>

①飯舘村(37キロ) r>

②会社員、畜産業 r>

③約25年前に祖父から畜産を継いで規模を広げたが、6月中に牛を手放し避難する。「飯舘牛のブランドを守ろうと思ったが、無理かも」 r>r>

rong>●長谷川義宗さん(32) rong>r>

①飯舘村(44キロ) r>

②酪農家 r>

③父の後を継ぐつもりだったが断念。「2歳の子どもがいる」。福島市内から栃木県那須に通い、移った村の牛の世話をしながら移住先を探す。 r>r>

rong>●鎌田正子さん(60) rong>r>

①葛尾村(23キロ) r>

②養豚業 r>

③夫(68)と27年間続けてきた養豚は、原発事故の影響で廃業した。「土地も家も仕事も奪われた」。放射線による将来的な健康影響を心配している。 r>r>

rong>●松本文男さん(59) rong>r>

①葛尾村(19キロ) r>

②会社員 r>

③土木関連の会社に勤め、福島第1原発で草刈りをしたことがある。長引く避難生活に「放射線よりも、ストレスで母親の糖尿病が悪化しかねない」 r>r>

rong>●菊地彩さん(17) rong>r>

①浪江町(13キロ) r>

②高校生 r>

③バレーボール部でけがをした時にエックス線写真を撮るが「放射線の影響は考えたこともなかった」。将来子どもができたときに「影響が心配」。 r>r>

rong>●佐藤秀三さん(66) rong>r>

①浪江町(8キロ) r>

②種苗業 r>

③行政区長の経験を買われ、避難所でも自治会長になった。「強制的に避難させられたんだから」。国や東京電力に対し、十分な補償を求めている。 r>r>

rong>●志賀誠一さん(56) rong>r>

①浪江町(11キロ) r>

②飲食店経営 r>

③「原発が地域に落とす金や雇用があったからこそ商売が成り立った」と振り返る。今は無収入の生活。「国は補償を真剣に考えてほしい」 r>r>

rong>●鈴木千尋さん(18) rong>r>

①浪江町(9キロ) r>

②高校生 r>

③「私の人生はこれから。がんになって、裁判で国や東京電力と闘うのはいやだ」。自分が浴びた放射線量や人体への影響を知りたいと思う。 r>r>

rong>●鈴木幸治さん(58) rong>r>

①浪江町(6キロ) r>

②漁業 r>

③町を5年前に退職し、弟と船に乗った。東京電力が汚染水を海に流したことに対し「福島産の魚に対する風評被害は、しっかり補償をすべきだ」。 r>r>

rong>●関根俊二さん(69) rong>r>

①浪江町(27キロ) r>

②医師 r>

③事故当時は、町内の診療所で診察中。約1ミリシーベルト被曝したという。「薬がなくて大変だった。子どもの被曝量は時間をかけて調査してほしい」と願う。 r>r>

rong>●門馬嘉彦さん(32) rong>r>

①浪江町(7キロ) r>

②シンガー・ソングライター r>

③原発事故を受け4月中旬、広島市中区でライブを兼ねて報告会を開いた。「被爆地の復興や放射線について学び、元気が出た」 r>r>

rong>●山田四郎さん(71) rong>r>

①浪江町(12キロ) r>

②双葉地方農済組合長 r>

③農家と協力して約200ヘクタールを潤す用水路を整備したが、原発事故で台無し。「放射性物質を吸収する菜種を空中散布して」と求める。 r>r>

rong>●渡辺直さん(14) rong>r>

①浪江町(10キロ) r>

②中学生 r>

③家族6人暮らしで、父は防災担当の町職員。町に愛着があり「できれば将来、福島第1原発で働きたいと思っていた。でも、もう考えられない」。 r>r>

rong>●猪井美穂さん(23) rong>r>

①双葉町(3.8キロ) r>

②小学校非常勤講師 r>

③子どものころ福島第1原発を見学。「町も東京電力も安全を強調してたのに」。避難先の埼玉県加須市で4月から教壇に立つ。 r>r>

rong>●小畑明美さん(43) rong>r>

①双葉町(6キロ) r>

②農協職員 r>

③町全体の避難先、埼玉県加須市に農協が設置した臨時拠点の責任者についた。「積み重ねてきた町の歴史を絶やしたくない」との思いが強い。 r>r>

rong>●土田芳則さん(62) rong>r>

①双葉町(4キロ) r>

②元大工 r>

③地震当時、第1原発で4号機の定期検査の補助作業中だった。「必死で正門へ走って逃げた」。事故後、原発作業の依頼は相次ぐが拒んでいる。 r>r>

rong>●中村富美子さん(59) rong>r>

①双葉町(5キロ) r>

②町婦人会長 r>

③町や東京電力に原発の安全対策の強化を求めてきたが「『安全です』の一点張りだった」。町単位で公営住宅などへの集団移住を望んでいる。 r>r>

rong>●羽山文人さん(35) rong>r>

①双葉町(3.8キロ) r>

②鉄工所経営 r>

③県外に避難し、孤立しがちな被災者に原発の情報を提供、相談に乗る組織を東京都内に設立した。「地域への恩返し。支え合いたい」

r>r>

rong>●谷津田光治さん(70) rong>r>

①双葉町(4キロ) r>

②農業、町議 r>

③原発作業員の経験から、町議会で何度も原発の安全対策の強化を求めてきた。「町は東京電力の言う『安全』を信じ、裏切られた」

r>r>

rong>●秋本正夫さん(71) rong>r>

①大熊町(3.5キロ) r>

②釣具店経営、町民生児童委員協議会長 r>

③双葉地方の広域消防組合の元消防長。「東京電力は昔から防災意識が低く、よく口げんかになった」 r>r>

rong>●尾内武さん(62) rong>r>

①大熊町(1.5キロ) r>

②農業、行政区長 r>

③元町職員。会津若松市に避難中の町民の相談に乗る。「なぜ3キロ圏内は一時帰宅が許されないのか。国は納得できる説明をすべき」 r>r>

rong>●大賀あや子さん(38) rong>r>

①大熊町(8キロ) r>

②パート従業員 r>

③事故前から福島第1原発の廃炉を求めてきた。内部被曝を懸念し、所属する市民団体で、母乳に含まれる放射性物質の量を調べている。 r>r>

rong>●菊地マチ子さん(59) rong>r>

①大熊町(8キロ) r>

②パート従業員 r>

③東京電力関連の宴会場に勤めていた時、原発トラブルの度に予約が取り消された。「東電社員も避難所に住んで、同じ苦しみを味わって」 r>r>

rong>●佐藤真さん(64) rong>r>

①大熊町(4キロ) r>

②畳製造業 r>

③長男は新潟県の柏崎刈羽原発で働く。「自分は一貫して原発反対派だけど、原発のおかげで長男は仕事がある」。複雑な胸中を明かす。 r>r>

rong>●志賀秀栄さん(69) rong>r>

①大熊町(1.5キロ) r>

②JAふたば組合長 r>

③原発事故後、一度も家に戻れていない。農地を奪われた農家の悲哀を国や県に訴えている。「何年後であれ古里に戻る」と誓う。 r>r>

rong>●菅波佳子さん(40) rong>r>

①大熊町(4キロ) r>

②司法書士 r>

③福島市に避難中で、県司法書士会の無料相談会を手伝っている。被爆地広島の復興の歩みに関心を持ち「広島の専門家の話が聞きたい」。 r>r>

rong>●吉田稔さん(63) rong>r>

①大熊町(4キロ) r>

②元電気工事会社社員 r>

③地震当時は福島第1原発4号機で働いていた。「事故前は原発に賛成だったが、今はどちらでもない」。町消防団長も務めている。 r>r>

rong>●渡辺信行さん(58) rong>r>

①大熊町(1.5キロ) r>

②建設会社会長 r>

③町議会の元原発安全対策特別委員長。「原発の安全神話を信じたのが間違いだった。事故の教訓を全国の原発立地地域と共有したい」 r>

≪その瞬間≫

作業員 出口に殺到/遠方まで爆発音

≪情報の伝達≫

危機認識 大半が翌日/後出し公表に憤り

【福島県「浜通り」の50人追跡】