正田篠枝 生誕100年 惨状伝える「原爆短歌」

10年8月10日

■編集委員 梅原勝己

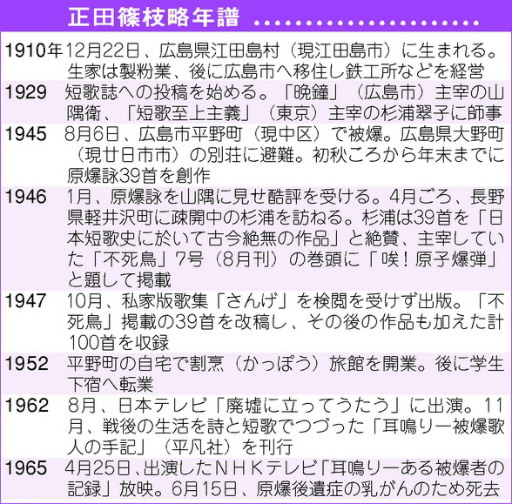

2010年は歌集「さんげ」で知られる被爆歌人正田篠枝(しょうだ・しのえ)(1910~65年)の生誕100年。むき出しの言葉で惨状をうたったリアリズム短歌は今も読者をひきつける。被爆者が退場し体験の風化が進んでいく今後、三十一文字に凝縮された怒り、悲しみの意味はますます大きくなる。節目の夏、正田短歌の世界に触れてみる。

強いイメージ喚起力 <太き骨は先生ならむそのそばに小さきあたまの骨あつまれり>

正田の歌が台座に刻まれた「原爆犠牲教師と子どもの碑」。6日午前8時、元教師竹下敦さん(79)=庄原市西城町=は今年も碑の前に立ち花を手向け、裏に回ってゆっくり文字を追った。短歌を詠む趣味はないが、1971年の碑建立以来、毎年1度、この歌だけ鑑賞する。「見ていない光景が、頭でイメージを結ぶんです」

旧制広島市立中2年のとき、土橋の建物疎開作業に遅刻して広島駅付近で被爆。同級生はほぼ全員死亡した。顔にやけどを負い、南段原の自宅に逃げ6カ月寝込んだから実際の「骨」も「あたま」も見ていない。

スピードと迫力 イメージ喚起力の強さは正田短歌の最大の特長だ。原爆短歌のスタイルを確立したともいえる。正田が晩年に所属した短歌誌「青史」で一緒だった広島県歌人協会の相原由美会長(71)=広島市南区=はそのスタイルを「カメラの速写映像」にたとえ「不安定な構図やブレをあえて辞さずスピードと迫力を狙う。凄惨(せいさん)な体験をどう表現するかという問いかけの中から意図的に選び取られた」と分析する。

<目の前をなにかの実態か黄煙がクルクルクルと急速に過ぎる>

<筏木(いかだぎ)の如くに浮ぶ亡きがらを長竿に鉤(かぎ)をつけプスッとさしぬ>

「漫画で育った若い世代にも通じる即物的描写、映像感覚。被爆体験を伝える上で重要な作品となる」と相原さんは予測する。

地元関連の文学資料を収集管理している広島市立中央図書館広島文学資料室。正田は収集対象にしている21人の文学者の一人。所蔵する2793点の関連資料を訪ねて来る研究者、愛好家は今も少なくない。正田や原爆短歌、戦後の広島短歌史も明らかになり、正田伝説の書き換えも始まっている。

たとえば、そのリアルな表現ゆえに、米軍の統治下、「さんげ」が「死刑覚悟の秘密出版だった」とされる伝説。「初の原爆歌集」という伝説とともに、刊行から時間がたってから主に正田自身によって流布されたが、短歌誌「真樹」代表で戦後短歌史に詳しい山本光珠さん(45)=広島市南区=は疑義を挟む。

「さんげ」が当時義務付けられていた占領軍の検閲を受けなかったのは事実だが、先に39首を掲載した短歌誌「不死鳥」が検閲を通過しており、知っていた正田が「死刑」を持ち出すことに山本さんは「ある種の虚構を感じる」という。

長男の被爆死をうたった山本康夫(1902~83年)の第5歌集「麗雲」が出たのは「さんげ」の半年前。広島に戦前からある短歌誌「晩鐘」「真樹」は「さんげ」刊行より前の46年1月、10月にそれぞれ復刊、原爆短歌も毎号のように普通に収録され、検閲が通っていた事実もある。

有効なスタイル 伝説が正田を有名にし、評価された面があったのは確か。これに対し、晩年の正田と親しく過ごし、遺稿を譲り受けた広島文学資料保全の会の古浦千穂子代表(79)は「これからは『さんげ』は刊行の過程よりも作品そのもので評価されるべきだ」という意見だ。

歌人・民俗研究家の神田三亀男さん(88)も原爆短歌に正田がもたらした影響を評価する。「さんげ」刊行7年後に一般から公募され、神田さんら15人が選をした「原爆歌集広島」では、短歌の技術上では問題の、生煮えの言葉や未熟な破調を持つ作品も積極的に採録された。「被爆体験をどう歌にするか。選者たちは正田スタイルが有効と知っていた。技巧とは別の生の声でうたった歌を残せた」

死後45年。歌集「さんげ」、手記「耳鳴り」、童話集「ピカッ子ちゃん」など正田が残した著書はすべて絶版だが、愛読者は全国に広がる。

中国新聞詩壇選者の野木京子さん(52)=横浜市=もその一人。

<帰りて食べよと見送りし子は帰らず仏壇にそなふそのトマト紅く>

<ただひとり命得たれど今さらに生くるをなげく夫を恋ひつつ>

「家族を亡くした人、傷ついた人の痛みを、わが事のように一緒に悲しみ、苦しむ姿勢。その壮絶な優しさにひかれる」という。

正田は、死去の日まで原爆後遺症に苦しみながら意欲的に作歌を続けた。残された作品は約3千首。

<まむかいの ケロイドの青年は 原爆(ピカ)以来 無口になりぬ 姿見かけず>

<ケロイドの おみな子供を ひとり連れ 逃げた夫は 浮気したんよと>

むき出しの言葉で正田が代弁した、被爆者たちの苦難の戦後もまた、伝えていかなければならない。

(2010年8月8日朝刊掲載)

2010年は歌集「さんげ」で知られる被爆歌人正田篠枝(しょうだ・しのえ)(1910~65年)の生誕100年。むき出しの言葉で惨状をうたったリアリズム短歌は今も読者をひきつける。被爆者が退場し体験の風化が進んでいく今後、三十一文字に凝縮された怒り、悲しみの意味はますます大きくなる。節目の夏、正田短歌の世界に触れてみる。

強いイメージ喚起力 <太き骨は先生ならむそのそばに小さきあたまの骨あつまれり>

正田の歌が台座に刻まれた「原爆犠牲教師と子どもの碑」。6日午前8時、元教師竹下敦さん(79)=庄原市西城町=は今年も碑の前に立ち花を手向け、裏に回ってゆっくり文字を追った。短歌を詠む趣味はないが、1971年の碑建立以来、毎年1度、この歌だけ鑑賞する。「見ていない光景が、頭でイメージを結ぶんです」

旧制広島市立中2年のとき、土橋の建物疎開作業に遅刻して広島駅付近で被爆。同級生はほぼ全員死亡した。顔にやけどを負い、南段原の自宅に逃げ6カ月寝込んだから実際の「骨」も「あたま」も見ていない。

スピードと迫力 イメージ喚起力の強さは正田短歌の最大の特長だ。原爆短歌のスタイルを確立したともいえる。正田が晩年に所属した短歌誌「青史」で一緒だった広島県歌人協会の相原由美会長(71)=広島市南区=はそのスタイルを「カメラの速写映像」にたとえ「不安定な構図やブレをあえて辞さずスピードと迫力を狙う。凄惨(せいさん)な体験をどう表現するかという問いかけの中から意図的に選び取られた」と分析する。

<目の前をなにかの実態か黄煙がクルクルクルと急速に過ぎる>

<筏木(いかだぎ)の如くに浮ぶ亡きがらを長竿に鉤(かぎ)をつけプスッとさしぬ>

「漫画で育った若い世代にも通じる即物的描写、映像感覚。被爆体験を伝える上で重要な作品となる」と相原さんは予測する。

地元関連の文学資料を収集管理している広島市立中央図書館広島文学資料室。正田は収集対象にしている21人の文学者の一人。所蔵する2793点の関連資料を訪ねて来る研究者、愛好家は今も少なくない。正田や原爆短歌、戦後の広島短歌史も明らかになり、正田伝説の書き換えも始まっている。

たとえば、そのリアルな表現ゆえに、米軍の統治下、「さんげ」が「死刑覚悟の秘密出版だった」とされる伝説。「初の原爆歌集」という伝説とともに、刊行から時間がたってから主に正田自身によって流布されたが、短歌誌「真樹」代表で戦後短歌史に詳しい山本光珠さん(45)=広島市南区=は疑義を挟む。

「さんげ」が当時義務付けられていた占領軍の検閲を受けなかったのは事実だが、先に39首を掲載した短歌誌「不死鳥」が検閲を通過しており、知っていた正田が「死刑」を持ち出すことに山本さんは「ある種の虚構を感じる」という。

長男の被爆死をうたった山本康夫(1902~83年)の第5歌集「麗雲」が出たのは「さんげ」の半年前。広島に戦前からある短歌誌「晩鐘」「真樹」は「さんげ」刊行より前の46年1月、10月にそれぞれ復刊、原爆短歌も毎号のように普通に収録され、検閲が通っていた事実もある。

有効なスタイル 伝説が正田を有名にし、評価された面があったのは確か。これに対し、晩年の正田と親しく過ごし、遺稿を譲り受けた広島文学資料保全の会の古浦千穂子代表(79)は「これからは『さんげ』は刊行の過程よりも作品そのもので評価されるべきだ」という意見だ。

歌人・民俗研究家の神田三亀男さん(88)も原爆短歌に正田がもたらした影響を評価する。「さんげ」刊行7年後に一般から公募され、神田さんら15人が選をした「原爆歌集広島」では、短歌の技術上では問題の、生煮えの言葉や未熟な破調を持つ作品も積極的に採録された。「被爆体験をどう歌にするか。選者たちは正田スタイルが有効と知っていた。技巧とは別の生の声でうたった歌を残せた」

死後45年。歌集「さんげ」、手記「耳鳴り」、童話集「ピカッ子ちゃん」など正田が残した著書はすべて絶版だが、愛読者は全国に広がる。

中国新聞詩壇選者の野木京子さん(52)=横浜市=もその一人。

<帰りて食べよと見送りし子は帰らず仏壇にそなふそのトマト紅く>

<ただひとり命得たれど今さらに生くるをなげく夫を恋ひつつ>

「家族を亡くした人、傷ついた人の痛みを、わが事のように一緒に悲しみ、苦しむ姿勢。その壮絶な優しさにひかれる」という。

正田は、死去の日まで原爆後遺症に苦しみながら意欲的に作歌を続けた。残された作品は約3千首。

<まむかいの ケロイドの青年は 原爆(ピカ)以来 無口になりぬ 姿見かけず>

<ケロイドの おみな子供を ひとり連れ 逃げた夫は 浮気したんよと>

むき出しの言葉で正田が代弁した、被爆者たちの苦難の戦後もまた、伝えていかなければならない。

(2010年8月8日朝刊掲載)