廃炉の世紀・特集 原発銀座 迎えた正念場 福井県は今

15年2月19日

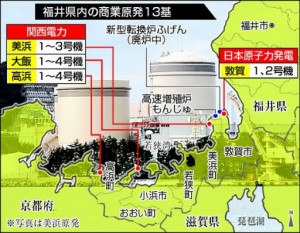

国内初の商業用原子力発電所が茨城県東海村で運転を始めてから、来年で半世紀。古い原発が相次いで役目を終えていく廃炉時代は、目前に迫っている。そのとき何が起こり、地域はいかに向き合うのか。最も多い13基の商業原発が集中立地する福井県の動きから、その糸口を探りたい。(山本洋子)

13基の商業原発が若狭湾沿岸に集中立地し、全国の原発による発電量の3割近くを担う福井県。福島第1原発の事故後、国や電力事業者に「物言う」姿勢を強めている。

「仮に廃炉となるなら、県内約9千人の雇用の問題や地元企業への発注などに影響がないよう、最大限の努力をしてもらいたい」。関西電力が、福井県内の原発11基について今後の運転方針を県に伝えた2日。焦点となっていた美浜原発1、2号機(美浜町)の廃炉の決断は持ち越されたが、杉本達治副知事は、県庁を訪れた関電の豊松秀己副社長に強く求めた。

福井県側が昨年9月、原発の将来像を示すよう関電に求めていた。福井県が「県外立地」を主張する使用済み燃料の中間貯蔵施設について、豊松副社長は「(原発を)運転しても廃炉にしても極めて重要な課題」とし、管内の自治体を訪問して施設の必要性を説明していると報告。杉本副知事は「廃炉になっても(立地地域に)ずっと置いておくことにはならない」とくぎを刺した。

背景には、「原発銀座」を抱えてきた立地地域の危機感がある。原発の運転が「原則40年」に制限され、美浜原発1、2号機に加えて日本原子力発電敦賀原発1号機(敦賀市)も廃炉となる見通し。敦賀2号機も「直下に活断層がある」とされ、再稼働は不透明な情勢だ。運転30年超の原発もさらに6基ある。

国の総合エネルギー調査会原子力小委員会の委員も務める西川一誠知事は「廃炉が現実問題となり、長期の安全対策や使用済み燃料の中間貯蔵、原発に過度に依存しない新たな産業づくりなどが喫緊の課題だ」と受け止める。中間貯蔵の県外立地を求めるのは、消費地も負担を分け合うべきだという問題提起だ。

県はいち早く動いた。2013年、全国の立地自治体で初めて廃炉や新エネルギーの研究を専門で担う「廃炉・新電源対策室」を設置。職員が昨年、英国やドイツを視察するなどして廃炉や廃棄物処分、地域振興の課題を報告書にまとめている。さらに先手を打つ形で、自治体と電力事業者が結ぶ廃炉版の「安全協定」を提案。産業振興では、廃炉研究の国際拠点化や、液化天然ガス(LNG)の受け入れ基地整備などを国に求めている。

ただ、国のエネルギー政策の柱となる電源構成比率(エネルギーミックス)の具体的な議論は先月始まったばかりで、地域の将来像は見通しにくい。原発の建て替え(リプレース)の問題も再び浮上している。

福島の事故前、日本原電は敦賀原発3、4号機の増設に向けた敷地造成を終え、関電は美浜原発で増設の自主調査を始めていた。「(美浜原発を新たに)建設したいという会社の思いは変わらない」。美浜原発の藤原健二所長は今月3日、説明に訪れた美浜町議会で強調。山口治太郎町長も「今後も原発との共生は必要」とする。どんな将来像を選ぶか、地域は正念場を迎えている。

原発との「共存共栄」を目指してきた自治体には、地域の隅々にまで原発に頼った経済構造が出来上がっている。福島第1原発事故後の原発停止、そして廃炉の時代を見据え、「自立」の模索が住民の間で始まっている。

「電気を受け取っている関西の都市も、立地地域の経済的な困窮を救うことを一緒に考えてほしい」。脱原発を目指す市民シンクタンク、原子力市民委員会(東京)が1日、関西電力高浜原発3、4号機(高浜町)の再稼働をテーマに小浜市内で開いた「自主的公聴会」。高浜、大飯の両原発に近い小浜市の住職中島哲演さん(72)が呼び掛けた。

「原発の賛否を超え、自立のまちづくりを議論したい。消費地の支援も必要だ」と中島さん。京都市を拠点に脱原発を訴えるアイリーン・美緒子・スミスさん(64)も「関西一円でいかに支援するか。非政府組織(NGO)も行政も市民も動かなければ」と応えた。

原発の停止で、立地地域は足元から揺らぐ。国が敦賀市と美浜町をモデルに影響を試算した調査では、定期点検などの作業員の消費が減って年間約5億8千万円を失ったとされる。さらに電力事業者の保守点検などの需要が消えれば、年間100億円近い直接支出も失われると指摘する。

「山と海の資源を生かし、地域の中で雇用と消費を循環させたい。『里山資本主義』です」。美浜町の元町議松下照幸さん(66)は福島の事故後、原発に頼らないまちづくりを町に政策提言してきた。美浜原発1、2号機の廃炉が濃厚となる中、ドイツを2度訪ねて再生可能エネルギーを核にしたプランを練った。

提言には「使用済み燃料の中間貯蔵は町で受け入れる」とする施設誘致も盛り込む。「美浜が責任を負わねば廃炉が前に進まない」と考えるからだ。苦渋した提案に、「核のごみを残すのか」と脱原発の仲間からも批判は強い。だが、松下さんの思いは揺らがない。「美浜が原発に頼らず元気になれば、他の立地地域を励ますモデルになる」

運転40年を超えた島根原子力発電所1号機(松江市鹿島町、出力46万キロワット)の存廃について、中国電力の苅田知英社長は3月末までに方針を明らかにする考えだ。立地する松江市、島根県は事態を注視している。

「実際に廃炉の手続きがどういう形で行われるか、われわれも経験がない」。松江市の松浦正敬市長は1月の記者会見で述べた。

明らかなのは、現行制度では廃炉が決まれば立地交付金を失うということだ。市に2013年度に配分された原発の立地交付金総額は27億円で、2割弱が1号機関連に当たる。松浦市長は「(相当する)一般財源を有効に使える効果は大きく、なくなるのは非常に大きな痛手」と話す。

廃炉で出る放射性廃棄物をどこでどう処分するか、先行きは見えない。「原子力政策は国策。国がきちっと考えるほかない。われわれが判断する話ではない」。1号機の解体廃棄物について溝口善兵衛知事は「国の責務」と主張する。

中電の担当者も参加して先月末に開いた松江市の安全対策協議会。特に廃炉の議論はなかったという。仮に中電が廃炉を表明すれば、地元でも議論が動きだすことになる。

原子力発電所の廃炉、放射性廃棄物の処分を進める現場を追って約半年間、英国、フランス、ドイツ、そして国内を歩いた。廃炉は時に運転期間よりも長い時間が必要な道のりであり、残る放射性廃棄物をいかに処分し、誰が負担するのかという問いを突き付ける。

「廃炉か再稼働か。安全に不安を抱きながらも、原発産業で働く人や家族とともに暮らしてきた私たちには『止めれば終わり』ではない」。福井県美浜町の松下照幸さんの言葉は重い。中国地方では、島根原発1号機の存廃の決断は目の前だ。原発のない広島で暮らす自分を思うとき、立地地域の困難や矛盾にいかに鈍感だったか気付く。

日本学術会議が、原発から出る「核のごみ」対策を政府と電力会社が明確にすることを再稼働の条件とする政策提言案を議論している。各電力会社ができるだけ「原発立地以外」の管内に暫定保管施設を確保することも条件とし、市民参加の「国民会議」の設置も提案する。

「いつか誰かが」「ここではないどこかで」―。責任を棚の上に置いてきた末の今である。福島第1原発の事故から間もなく4年。廃炉の時代は、私たちに大きな変化を求めている。(山本洋子)

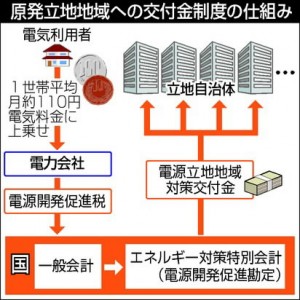

立地地域への交付金制度

原発などの建設を進めるため、国が立地地域の基盤整備を充実させる目的で1974年に制度化した。「電源開発促進税法」など3法に基づくため「電源3法交付金」とも呼ばれる。国が販売電力量に応じて電力会社から税金を徴収し、自治体に配分する。電力会社が電気料金に含める相当額は1世帯平均で「月約110円」とされる。

自治体にとっては交付金や発電施設の固定資産税に加え、電力会社や関連企業の寄付金なども重要な財源となる。資源エネルギー庁によると、交付金額は建設開始直後に最大となり、事業者が廃炉を決めた翌年度から「全交付金はなくなる」(電力基盤整備課)。

廃炉の影響について国の総合資源エネルギー調査会原子力小委員会では「交付金は一定程度維持することが必要」「立地地域は国に丸ごと頼るべきではない」などの意見が出ている。

廃炉のコストと負担

電力会社は毎年度、原発1基ごとの解体と廃棄物の処分に必要な費用を試算し「解体引当金」として積み立ててきた。解体の費用は1989年から電気料金に上乗せされており、2000年からは放射性廃棄物の運搬・処理・処分の費用も引き当て対象となった。毎月の電気料金に織り込まれている廃炉費用は標準家庭で10円程度とされる。

福島第1原発の事故後、原発の運転が「原則40年」に制限されたのを受けて、電力業界は「計画外の廃炉になり、財務的な手当てが必要だ」と主張。政府は13年10月、解体引当金の引当期間延長など負担を軽くするよう会計制度を変更。さらに「費用回収を確実に行うため」(資源エネルギー庁)として、将来の「発送電分離」後も、廃炉費用を全ての電力利用者に負担させる案も検討されている。

連載「廃炉の世紀」は今回で終わります。

(2015年2月19日朝刊掲載)

物言う自治体

廃棄物処分や新産業 模索

13基の商業原発が若狭湾沿岸に集中立地し、全国の原発による発電量の3割近くを担う福井県。福島第1原発の事故後、国や電力事業者に「物言う」姿勢を強めている。

「仮に廃炉となるなら、県内約9千人の雇用の問題や地元企業への発注などに影響がないよう、最大限の努力をしてもらいたい」。関西電力が、福井県内の原発11基について今後の運転方針を県に伝えた2日。焦点となっていた美浜原発1、2号機(美浜町)の廃炉の決断は持ち越されたが、杉本達治副知事は、県庁を訪れた関電の豊松秀己副社長に強く求めた。

中間貯蔵「県外へ」

福井県側が昨年9月、原発の将来像を示すよう関電に求めていた。福井県が「県外立地」を主張する使用済み燃料の中間貯蔵施設について、豊松副社長は「(原発を)運転しても廃炉にしても極めて重要な課題」とし、管内の自治体を訪問して施設の必要性を説明していると報告。杉本副知事は「廃炉になっても(立地地域に)ずっと置いておくことにはならない」とくぎを刺した。

背景には、「原発銀座」を抱えてきた立地地域の危機感がある。原発の運転が「原則40年」に制限され、美浜原発1、2号機に加えて日本原子力発電敦賀原発1号機(敦賀市)も廃炉となる見通し。敦賀2号機も「直下に活断層がある」とされ、再稼働は不透明な情勢だ。運転30年超の原発もさらに6基ある。

国の総合エネルギー調査会原子力小委員会の委員も務める西川一誠知事は「廃炉が現実問題となり、長期の安全対策や使用済み燃料の中間貯蔵、原発に過度に依存しない新たな産業づくりなどが喫緊の課題だ」と受け止める。中間貯蔵の県外立地を求めるのは、消費地も負担を分け合うべきだという問題提起だ。

県はいち早く動いた。2013年、全国の立地自治体で初めて廃炉や新エネルギーの研究を専門で担う「廃炉・新電源対策室」を設置。職員が昨年、英国やドイツを視察するなどして廃炉や廃棄物処分、地域振興の課題を報告書にまとめている。さらに先手を打つ形で、自治体と電力事業者が結ぶ廃炉版の「安全協定」を提案。産業振興では、廃炉研究の国際拠点化や、液化天然ガス(LNG)の受け入れ基地整備などを国に求めている。

「建て替え」再浮上

ただ、国のエネルギー政策の柱となる電源構成比率(エネルギーミックス)の具体的な議論は先月始まったばかりで、地域の将来像は見通しにくい。原発の建て替え(リプレース)の問題も再び浮上している。

福島の事故前、日本原電は敦賀原発3、4号機の増設に向けた敷地造成を終え、関電は美浜原発で増設の自主調査を始めていた。「(美浜原発を新たに)建設したいという会社の思いは変わらない」。美浜原発の藤原健二所長は今月3日、説明に訪れた美浜町議会で強調。山口治太郎町長も「今後も原発との共生は必要」とする。どんな将来像を選ぶか、地域は正念場を迎えている。

声上げる住民

自立のまちづくりへ

原発との「共存共栄」を目指してきた自治体には、地域の隅々にまで原発に頼った経済構造が出来上がっている。福島第1原発事故後の原発停止、そして廃炉の時代を見据え、「自立」の模索が住民の間で始まっている。

「電気を受け取っている関西の都市も、立地地域の経済的な困窮を救うことを一緒に考えてほしい」。脱原発を目指す市民シンクタンク、原子力市民委員会(東京)が1日、関西電力高浜原発3、4号機(高浜町)の再稼働をテーマに小浜市内で開いた「自主的公聴会」。高浜、大飯の両原発に近い小浜市の住職中島哲演さん(72)が呼び掛けた。

「原発の賛否を超え、自立のまちづくりを議論したい。消費地の支援も必要だ」と中島さん。京都市を拠点に脱原発を訴えるアイリーン・美緒子・スミスさん(64)も「関西一円でいかに支援するか。非政府組織(NGO)も行政も市民も動かなければ」と応えた。

原発の停止で、立地地域は足元から揺らぐ。国が敦賀市と美浜町をモデルに影響を試算した調査では、定期点検などの作業員の消費が減って年間約5億8千万円を失ったとされる。さらに電力事業者の保守点検などの需要が消えれば、年間100億円近い直接支出も失われると指摘する。

「山と海の資源を生かし、地域の中で雇用と消費を循環させたい。『里山資本主義』です」。美浜町の元町議松下照幸さん(66)は福島の事故後、原発に頼らないまちづくりを町に政策提言してきた。美浜原発1、2号機の廃炉が濃厚となる中、ドイツを2度訪ねて再生可能エネルギーを核にしたプランを練った。

提言には「使用済み燃料の中間貯蔵は町で受け入れる」とする施設誘致も盛り込む。「美浜が責任を負わねば廃炉が前に進まない」と考えるからだ。苦渋した提案に、「核のごみを残すのか」と脱原発の仲間からも批判は強い。だが、松下さんの思いは揺らがない。「美浜が原発に頼らず元気になれば、他の立地地域を励ますモデルになる」

島根原発1号機

存廃 来月末までに表明

運転40年を超えた島根原子力発電所1号機(松江市鹿島町、出力46万キロワット)の存廃について、中国電力の苅田知英社長は3月末までに方針を明らかにする考えだ。立地する松江市、島根県は事態を注視している。

「実際に廃炉の手続きがどういう形で行われるか、われわれも経験がない」。松江市の松浦正敬市長は1月の記者会見で述べた。

明らかなのは、現行制度では廃炉が決まれば立地交付金を失うということだ。市に2013年度に配分された原発の立地交付金総額は27億円で、2割弱が1号機関連に当たる。松浦市長は「(相当する)一般財源を有効に使える効果は大きく、なくなるのは非常に大きな痛手」と話す。

廃炉で出る放射性廃棄物をどこでどう処分するか、先行きは見えない。「原子力政策は国策。国がきちっと考えるほかない。われわれが判断する話ではない」。1号機の解体廃棄物について溝口善兵衛知事は「国の責務」と主張する。

中電の担当者も参加して先月末に開いた松江市の安全対策協議会。特に廃炉の議論はなかったという。仮に中電が廃炉を表明すれば、地元でも議論が動きだすことになる。

記者の目

責任の棚上げ もうできぬ

原子力発電所の廃炉、放射性廃棄物の処分を進める現場を追って約半年間、英国、フランス、ドイツ、そして国内を歩いた。廃炉は時に運転期間よりも長い時間が必要な道のりであり、残る放射性廃棄物をいかに処分し、誰が負担するのかという問いを突き付ける。

「廃炉か再稼働か。安全に不安を抱きながらも、原発産業で働く人や家族とともに暮らしてきた私たちには『止めれば終わり』ではない」。福井県美浜町の松下照幸さんの言葉は重い。中国地方では、島根原発1号機の存廃の決断は目の前だ。原発のない広島で暮らす自分を思うとき、立地地域の困難や矛盾にいかに鈍感だったか気付く。

日本学術会議が、原発から出る「核のごみ」対策を政府と電力会社が明確にすることを再稼働の条件とする政策提言案を議論している。各電力会社ができるだけ「原発立地以外」の管内に暫定保管施設を確保することも条件とし、市民参加の「国民会議」の設置も提案する。

「いつか誰かが」「ここではないどこかで」―。責任を棚の上に置いてきた末の今である。福島第1原発の事故から間もなく4年。廃炉の時代は、私たちに大きな変化を求めている。(山本洋子)

立地地域への交付金制度

原発などの建設を進めるため、国が立地地域の基盤整備を充実させる目的で1974年に制度化した。「電源開発促進税法」など3法に基づくため「電源3法交付金」とも呼ばれる。国が販売電力量に応じて電力会社から税金を徴収し、自治体に配分する。電力会社が電気料金に含める相当額は1世帯平均で「月約110円」とされる。

自治体にとっては交付金や発電施設の固定資産税に加え、電力会社や関連企業の寄付金なども重要な財源となる。資源エネルギー庁によると、交付金額は建設開始直後に最大となり、事業者が廃炉を決めた翌年度から「全交付金はなくなる」(電力基盤整備課)。

廃炉の影響について国の総合資源エネルギー調査会原子力小委員会では「交付金は一定程度維持することが必要」「立地地域は国に丸ごと頼るべきではない」などの意見が出ている。

廃炉のコストと負担

電力会社は毎年度、原発1基ごとの解体と廃棄物の処分に必要な費用を試算し「解体引当金」として積み立ててきた。解体の費用は1989年から電気料金に上乗せされており、2000年からは放射性廃棄物の運搬・処理・処分の費用も引き当て対象となった。毎月の電気料金に織り込まれている廃炉費用は標準家庭で10円程度とされる。

福島第1原発の事故後、原発の運転が「原則40年」に制限されたのを受けて、電力業界は「計画外の廃炉になり、財務的な手当てが必要だ」と主張。政府は13年10月、解体引当金の引当期間延長など負担を軽くするよう会計制度を変更。さらに「費用回収を確実に行うため」(資源エネルギー庁)として、将来の「発送電分離」後も、廃炉費用を全ての電力利用者に負担させる案も検討されている。

連載「廃炉の世紀」は今回で終わります。

(2015年2月19日朝刊掲載)