ヒロシマ70年 第1部 まちの原点 <1> 看護学生 懸命の救護

15年7月14日

同級生失い自らも負傷

1945年8月6日、米国が投下した一発の原爆は、多くの市民の命と平穏な暮らしを奪い、広島を破壊しつくした。あれから、もうすぐ70年。街には高層ビルが立ち並び、行き交う人の目を緑が和ませる。あの惨禍の中、復興へ向けた一歩を踏み出した人たちがいる。核兵器廃絶の道筋が見えない今、被爆者の悲願を昇華しようとする人がいる。バトンの送り手と受け手。それぞれの世代の使命感に迫る。

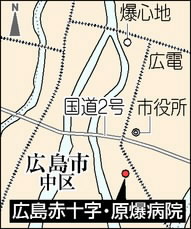

被爆者医療に尽くしてきた広島市中区の広島赤十字・原爆病院。元看護師林信子さん(87)=佐伯区=はここに立つと思い出す。「水、水」と求める患者。非業の死を遂げた友。白衣を血に染め、駆けずり回った17歳の自分。「70年前は、まさに『戦場』でした」

「お国の役に」

44年春、広島県津名村(現三次市)の親元を離れ、広島赤十字病院併設の「日本赤十字社広島支部甲種救護看護婦養成部」に進んだ。世は軍国主義一色。「お国の役に立ちたい」との一心だった。市編さんの広島原爆戦災誌などによると、原爆投下時、病院は軍人約250人を収容しながら職員を戦地にとられ、看護師は34人だけ。学生は408人いた。45年に2年生になり、病棟で主力として働いた。

8月6日は徹夜明け。1人、鉄筋造りの病棟3階の処理室でガーゼを洗っていた時、爆風に襲われた。爆心地の1・6キロ南。棚の医療器具が頭を直撃したらしい。5、6時間後、気付くと、同級生に支えられ、外に逃れていた。もうろうとした頭に浮かんだのは患者の姿。「担当する人たちに何かあったら大変だと」

がれきだらけの病棟に戻り、残っていた患者を地下室に待避させた。悲鳴を聞き、敷地内の学生寮へ。下敷きになった同級生を引き出したが、顔を柱につぶされ、息絶えていた。本館ロビーにも無数のけが人。足首をつかまれ、水をせがまれた。その多くが翌朝、亡くなっていた。たどり着けなかったのか、玄関先にも複数の遺体があった。

混乱は続く。病院では医師や看護師たち職員と学生の計51人が死亡。死傷者は全職員の85%に上ったが、患者は連日殺到した。林さんも首や腕を深く切ったが「治療した覚えがない」。検温中に患者から「あなたの方が熱い」と言われて自分の熱に気付いたことも。それでも休まなかった。「目の前の命のために何ができるか。必死でね」

患部のうじ虫をとり、油を塗った。遺体も焼いた。遺骨はエックス線フィルム用の袋に納めた。野宿し、その後は病棟に寝泊まり。10月半ば、やっと1週間の休みをもらい、実家に帰った途端に倒れた。体が動かず、歯茎からは出血。医師は肺炎と診断したが、林さんは原爆の影響と信じる。

体験証言に力

46年春に卒業後、秋まで勤め、10年ほど現場を離れた。結婚し、息子2人を出産した。「みなと同じ。生きるのに精いっぱいで」。焼け跡にバラックを建て、銀行員の夫をミシン縫いの内職で支えた。

広島赤十字病院構内に、被爆者医療専門の広島原爆病院が建つのは被爆11年後だ。身の回りでは原爆の犠牲者が出続けた。看護師に復職した頃、同級生が被爆時の傷を苦に自ら命を絶った。別の友は白血病に。やはり市内で被爆した兄は42歳、妹も53歳で逝った。2人ともがんを患っていた。

市内外の総合病院、そして自宅近くの内科医院で60歳まで働いた。80歳を過ぎてから学校での体験証言に力を注いでいる。「今の兵器は原爆の数十倍、数百倍の威力がある。過ちが繰り返されたらもう、人類に生きる道はない」。核兵器が人間に何をもたらすかを知る医療者の1人。語る言葉に重みは増す。15日、今夏6校目の学校に向かう。(田中美千子)

(2015年7月14日朝刊掲載)