広島原爆70年特集 軍部放射能ひた隠し

16年9月3日

原爆投下から二日後の一九四五(昭和二十)年八月八日、大本営は広島に現地調査団を派遣した。調査団には軍の技術将校のほか、理化学研究所の物理学者、仁科芳雄氏(一八九〇~一九五一年)も加わった。

仁科氏は当時、陸軍が極秘に進めていた原爆開発計画「ニ号研究」の責任者だった。東京・羽田から軍用輸送機で出発する前日の七日、仁科氏は旧知の記者からトルーマン大統領がワシントンで発表した声明内容を聞かされていた。

「米国の一航空機は日本の重要陸軍基地、広島に一個の爆弾を投下した。史上最大の爆弾たる英国のグランドスラムの二千倍以上の破壊力を有する。それは原子爆弾である」

軍部内には、原爆はでっち上げで「日本に恐怖心を植え付ける敵の謀略にすぎない」などと否定する見方があった。が、声明が伝える爆弾の威力は仁科氏の研究していたデータとほぼ一致していた。「これはほんとうに原子爆弾かもしれないと直観した」。仁科氏は戦後の四六年、雑誌「世界」でその時の心境を記している。

仁科氏らを乗せた調査団の軍用機が広島上空に差しかかったのは八日夕方。「空から見ると市の中心部は焼け、周囲は広範囲にわたって壊れ、倒壊せぬ家も瓦が落ち、街には人がまれで、死の街の様相を呈していた」(世界)。仁科氏はその日のうちに鈴木貫太郎内閣の迫水久常書記官長にこう伝えたという。「残念ながら原子爆弾に間違いありません」

死の街と化した広島に降り立った仁科氏。が、彼の関心は原爆の破壊力とともに、放射能が人体に与える影響にも向けられていた。ニ号研究でも、研究者は定期的に耳たぶから血液を採取し、白血球の異常がないかを調べていた。

当時、中学生だった仁科氏の次男で、名古屋大工学部名誉教授(原子力工学)の浩二郎氏(83)が戦後、調査団を広島に運んだ軍用機のパイロットなどから聞いた話によると、仁科氏は将校らに「もし、軍人や患者の白血球の数値が低下していたら、危ない。すぐに別の場所に移しなさい」と指示し、パイロットには「あなたは早く引き返しなさい」と忠告していた。自身は爆心地周辺にあえて足を運び、放射能に汚染された小石や木切れなどを調べていたという。

◆

日本の原子力研究の第一人者がいち早く原爆と見抜いたにもかかわらず、当時の内閣や軍部はその事実を認めようとしなかった。放射能汚染で投下後も何十年にもわたり多くの人々を苦しめる原爆。そんな恐ろしい大量殺りく兵器で日本が攻撃を受けたとなれば、国民がおびえ、戦意喪失につながることを恐れた。そんな直後の九日、今度は長崎に原爆が落とされた。

仁科氏らとともに広島の現地調査団に加わった新妻清一陸軍中佐ら軍部は翌十日、現地で陸海軍の合同会議を開き、ひそかに報告書をまとめた。

陸軍航空本部技術部が作成したその報告書によると「原子爆弾ナリト認ム」とした上で「放射能力ガ強キ場合ハ人体ニ悪影響ヲ与フルコトモ考ヘラレル。注意ガ必要」と放射能の危険性をはっきりと指摘していた。放射能でエックス線フィルムが感光したことを根拠に原爆と結論づけた仁科氏の主張を取り入れる内容。ところが、報告書は終戦まで公表されることはなかった。

広島市の原爆資料館に保管されている新妻中佐が手書きした報告書の草案。そこには「人間ニタイスル被害ノ発表ハ絶対ニ避ケルコト」との一文が盛り込まれていた。その指示に従うかのように、大本営は終戦まで広島、長崎に投下された爆弾を「新型爆弾」と言い続ける。原爆の威力を報じる新聞には検閲を行い、放射能の被害を明らかにしなかった。

このころ、防空総本部が国民に向けて発表した新型爆弾への「心得」もそう。「防空頭巾および手袋を着用していれば手や足を完全にやけどから保護することができる」「白い下着の類いは有効」などと指示。これらの対策を取れば「新型爆弾もさほど怖れることはない」とし、放射能には触れずじまいだった。

原爆の危険性を知りながら、軍部はなぜその事実を握りつぶしたのか。広島市立大広島平和研究所の高橋博子講師は「戦争継続のために原爆を公表しないよう指示し、新型爆弾は大したことがないと情報統制をかけたのだろう。戦時中はどの情報を出すか、出さないかはすべて軍が決めていた証拠だ」と話す。

◆

結局、放射能の危険性が国民に知らされたのは戦争が終わってから。終戦翌日の八月十六日付の新聞は「爆発後、相当の期間、かなり強力なベータ線及びガンマ線などの放射線が存在する。…ある程度以上強い場合には人体に影響を与えることも考えられる」という談話が掲載された。談話の主は投下直後から放射能の危険性を訴え続けてきた仁科氏だった。

その仁科氏が広島、長崎の爆心地での現地調査を終えて東京に戻ってきたのは玉音放送が流れた十五日午後だった、と次男の浩二郎氏は覚えている。八日間に及ぶ調査の間、仁科氏は被爆した人々の症状や田畑の土壌汚染、変死した川魚などを科学者の視点で見続け、大学ノート二冊に書き留めた。そのノートは原爆直後を知る貴重な資料として、仁科記念財団に保管されている。

広島の原爆投下を当時のマスコミはどう報じていたのか。

中部日本新聞(現・中日新聞)は八月八日付朝刊の一面トップ記事で、大本営発表として「広島市は敵B29少数機の攻撃に依り相当の被害を生じたり」「新型爆弾を使用せるものの如きも詳細目下調査中なり」と報じた。「敵は爆弾の威力を誇大に宣伝」などと記事の大半は、米国批判や国民の戦意高揚をつづっていた。

その二日後の十日付朝刊は中部地方を管轄する陸軍の幹部が現地資料をもとに語った話として、被害の状況をこう伝えた。

「熱線の威力範囲は半径○キロで、その範囲内にゐた人は熱線にあたつた露出部だけ火傷し、熱線を受けぬ身体の反対側は微傷だにない」「威力範囲は○キロで弱い木造家屋は完全に押し潰される、鉄筋などの堅牢建物は大丈夫で原形のまゝ残つた電柱もあつた」とある。

記事中、原爆の威力を示す具体的な数値は伏せられ「○」で表現されていた。おそらく検閲とみられる。「原子爆弾」という言葉が記事中に登場したのは終戦前日。十四日付朝刊で掲載された「原子爆弾の正体を衝く」と題した広島ルポだ。

がれきと化した街の惨状を詳しく伝えた上で「原子物理の門が開かれ質量をエネルギーに代へる方途が見出いだされて質量235のウラニウムといつた人工放射線物質を利用する原子爆弾が登場したと考へてもよいのだ」と指摘。軍の主張する「新型爆弾」の正体が原爆であることを暴いたが、放射能被害には触れていなかった。

米国が日本への原爆投下を決めたのは1945(昭和20)年7月25日。米国、英国、中国(後にソ連も参加)が日本に降伏を勧告した「ポツダム宣言」が出る前日だった。その後、米政府は8月2日に「攻撃日を6日、第1目標は広島」と正式決定した。

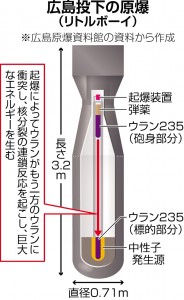

6日午前2時半ごろ、ウラン型原爆「リトルボーイ」を積んだ米軍のB29爆撃機「エノラ・ゲイ」が太平洋西部のテニアン島を飛び立った。その日、広島は朝から雲もなく晴れ渡っていた。午前7時9分、敵機来襲を告げる警報が発令されたものの、上空を通過したのは1機のB29だけ。20分後には警報が解除された。原爆投下にあたり、天候を確認する偵察機だった。

間もなくエノラ・ゲイが広島上空に姿を現した。市内中心部に差しかかると、高度9600メートルの上空から原爆を投下。目印は「原爆ドーム」の西側に架かるT字形の相生橋だった。

午前8時15分。地上約600メートルで爆発すると、火の玉が生じた。その瞬間、すさまじい爆風とともに熱線と放射線が一気に四散した。噴き上げられた雲がキノコのように数キロにわたって横に広がった。

投下された原爆は長さ3.2メートル、直径0.7メートル、重さ4トン。通常爆弾で約1.5万トンに相当する破壊力だったと推定されている。熱線で爆心地の地表面の温度はセ氏3000~4000度に達した。爆心地から半径2キロ以内は焦土と化した。爆風は多くの建物を倒し、27キロ離れた地点でも窓ガラスが破損。市内の建物約7万6000棟のうち62.9%が全焼し、91.9%が被災した。

死者は45年末までに限ると、推計14万人前後に上るとされるが、正確にはつかめていない。即死以外でも、原爆投下後に爆心地付近を訪れ、放射性物質を浴びた「入市被爆」で亡くなった人も多い。

爆心地から半径2キロ以内の死者のうち、約60%が熱線と火災による熱傷、約20%が爆風による外傷、残りの約20%が放射線障害によるものと考えられている。放射線は白血病などを引き起こし、今なお被爆者を苦しめている。

広島市の原爆死没者名簿には8月6日現在、29万7684人の名前が記されている。

仁科芳雄(にしな・よしお)

岡山県新庄村(現・里庄町)生まれ。東京帝国大電気工学科を卒業後、22年から理化学研究所の研究員に。戦前、陸軍が理研に委託した原爆開発「ニ号研究」の責任者を務めたが、ウラン濃縮などがうまくいかず断念する。戦後は日本学術会議の副会長を務め、国際会議で原子力の国際管理を提唱した。門下生には、ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹氏らがいる。

(中日新聞社2015年8月7日朝刊掲載)

仁科氏は当時、陸軍が極秘に進めていた原爆開発計画「ニ号研究」の責任者だった。東京・羽田から軍用輸送機で出発する前日の七日、仁科氏は旧知の記者からトルーマン大統領がワシントンで発表した声明内容を聞かされていた。

「米国の一航空機は日本の重要陸軍基地、広島に一個の爆弾を投下した。史上最大の爆弾たる英国のグランドスラムの二千倍以上の破壊力を有する。それは原子爆弾である」

軍部内には、原爆はでっち上げで「日本に恐怖心を植え付ける敵の謀略にすぎない」などと否定する見方があった。が、声明が伝える爆弾の威力は仁科氏の研究していたデータとほぼ一致していた。「これはほんとうに原子爆弾かもしれないと直観した」。仁科氏は戦後の四六年、雑誌「世界」でその時の心境を記している。

仁科氏らを乗せた調査団の軍用機が広島上空に差しかかったのは八日夕方。「空から見ると市の中心部は焼け、周囲は広範囲にわたって壊れ、倒壊せぬ家も瓦が落ち、街には人がまれで、死の街の様相を呈していた」(世界)。仁科氏はその日のうちに鈴木貫太郎内閣の迫水久常書記官長にこう伝えたという。「残念ながら原子爆弾に間違いありません」

死の街と化した広島に降り立った仁科氏。が、彼の関心は原爆の破壊力とともに、放射能が人体に与える影響にも向けられていた。ニ号研究でも、研究者は定期的に耳たぶから血液を採取し、白血球の異常がないかを調べていた。

当時、中学生だった仁科氏の次男で、名古屋大工学部名誉教授(原子力工学)の浩二郎氏(83)が戦後、調査団を広島に運んだ軍用機のパイロットなどから聞いた話によると、仁科氏は将校らに「もし、軍人や患者の白血球の数値が低下していたら、危ない。すぐに別の場所に移しなさい」と指示し、パイロットには「あなたは早く引き返しなさい」と忠告していた。自身は爆心地周辺にあえて足を運び、放射能に汚染された小石や木切れなどを調べていたという。

◆

日本の原子力研究の第一人者がいち早く原爆と見抜いたにもかかわらず、当時の内閣や軍部はその事実を認めようとしなかった。放射能汚染で投下後も何十年にもわたり多くの人々を苦しめる原爆。そんな恐ろしい大量殺りく兵器で日本が攻撃を受けたとなれば、国民がおびえ、戦意喪失につながることを恐れた。そんな直後の九日、今度は長崎に原爆が落とされた。

仁科氏らとともに広島の現地調査団に加わった新妻清一陸軍中佐ら軍部は翌十日、現地で陸海軍の合同会議を開き、ひそかに報告書をまとめた。

陸軍航空本部技術部が作成したその報告書によると「原子爆弾ナリト認ム」とした上で「放射能力ガ強キ場合ハ人体ニ悪影響ヲ与フルコトモ考ヘラレル。注意ガ必要」と放射能の危険性をはっきりと指摘していた。放射能でエックス線フィルムが感光したことを根拠に原爆と結論づけた仁科氏の主張を取り入れる内容。ところが、報告書は終戦まで公表されることはなかった。

広島市の原爆資料館に保管されている新妻中佐が手書きした報告書の草案。そこには「人間ニタイスル被害ノ発表ハ絶対ニ避ケルコト」との一文が盛り込まれていた。その指示に従うかのように、大本営は終戦まで広島、長崎に投下された爆弾を「新型爆弾」と言い続ける。原爆の威力を報じる新聞には検閲を行い、放射能の被害を明らかにしなかった。

このころ、防空総本部が国民に向けて発表した新型爆弾への「心得」もそう。「防空頭巾および手袋を着用していれば手や足を完全にやけどから保護することができる」「白い下着の類いは有効」などと指示。これらの対策を取れば「新型爆弾もさほど怖れることはない」とし、放射能には触れずじまいだった。

原爆の危険性を知りながら、軍部はなぜその事実を握りつぶしたのか。広島市立大広島平和研究所の高橋博子講師は「戦争継続のために原爆を公表しないよう指示し、新型爆弾は大したことがないと情報統制をかけたのだろう。戦時中はどの情報を出すか、出さないかはすべて軍が決めていた証拠だ」と話す。

◆

結局、放射能の危険性が国民に知らされたのは戦争が終わってから。終戦翌日の八月十六日付の新聞は「爆発後、相当の期間、かなり強力なベータ線及びガンマ線などの放射線が存在する。…ある程度以上強い場合には人体に影響を与えることも考えられる」という談話が掲載された。談話の主は投下直後から放射能の危険性を訴え続けてきた仁科氏だった。

その仁科氏が広島、長崎の爆心地での現地調査を終えて東京に戻ってきたのは玉音放送が流れた十五日午後だった、と次男の浩二郎氏は覚えている。八日間に及ぶ調査の間、仁科氏は被爆した人々の症状や田畑の土壌汚染、変死した川魚などを科学者の視点で見続け、大学ノート二冊に書き留めた。そのノートは原爆直後を知る貴重な資料として、仁科記念財団に保管されている。

広島の原爆投下を当時のマスコミはどう報じていたのか。

中部日本新聞(現・中日新聞)は八月八日付朝刊の一面トップ記事で、大本営発表として「広島市は敵B29少数機の攻撃に依り相当の被害を生じたり」「新型爆弾を使用せるものの如きも詳細目下調査中なり」と報じた。「敵は爆弾の威力を誇大に宣伝」などと記事の大半は、米国批判や国民の戦意高揚をつづっていた。

その二日後の十日付朝刊は中部地方を管轄する陸軍の幹部が現地資料をもとに語った話として、被害の状況をこう伝えた。

「熱線の威力範囲は半径○キロで、その範囲内にゐた人は熱線にあたつた露出部だけ火傷し、熱線を受けぬ身体の反対側は微傷だにない」「威力範囲は○キロで弱い木造家屋は完全に押し潰される、鉄筋などの堅牢建物は大丈夫で原形のまゝ残つた電柱もあつた」とある。

記事中、原爆の威力を示す具体的な数値は伏せられ「○」で表現されていた。おそらく検閲とみられる。「原子爆弾」という言葉が記事中に登場したのは終戦前日。十四日付朝刊で掲載された「原子爆弾の正体を衝く」と題した広島ルポだ。

がれきと化した街の惨状を詳しく伝えた上で「原子物理の門が開かれ質量をエネルギーに代へる方途が見出いだされて質量235のウラニウムといつた人工放射線物質を利用する原子爆弾が登場したと考へてもよいのだ」と指摘。軍の主張する「新型爆弾」の正体が原爆であることを暴いたが、放射能被害には触れていなかった。

通常爆弾1.5万トン相当/爆心地地表3000~4000度/年内に推計14万人死亡

米国が日本への原爆投下を決めたのは1945(昭和20)年7月25日。米国、英国、中国(後にソ連も参加)が日本に降伏を勧告した「ポツダム宣言」が出る前日だった。その後、米政府は8月2日に「攻撃日を6日、第1目標は広島」と正式決定した。

6日午前2時半ごろ、ウラン型原爆「リトルボーイ」を積んだ米軍のB29爆撃機「エノラ・ゲイ」が太平洋西部のテニアン島を飛び立った。その日、広島は朝から雲もなく晴れ渡っていた。午前7時9分、敵機来襲を告げる警報が発令されたものの、上空を通過したのは1機のB29だけ。20分後には警報が解除された。原爆投下にあたり、天候を確認する偵察機だった。

間もなくエノラ・ゲイが広島上空に姿を現した。市内中心部に差しかかると、高度9600メートルの上空から原爆を投下。目印は「原爆ドーム」の西側に架かるT字形の相生橋だった。

午前8時15分。地上約600メートルで爆発すると、火の玉が生じた。その瞬間、すさまじい爆風とともに熱線と放射線が一気に四散した。噴き上げられた雲がキノコのように数キロにわたって横に広がった。

投下された原爆は長さ3.2メートル、直径0.7メートル、重さ4トン。通常爆弾で約1.5万トンに相当する破壊力だったと推定されている。熱線で爆心地の地表面の温度はセ氏3000~4000度に達した。爆心地から半径2キロ以内は焦土と化した。爆風は多くの建物を倒し、27キロ離れた地点でも窓ガラスが破損。市内の建物約7万6000棟のうち62.9%が全焼し、91.9%が被災した。

死者は45年末までに限ると、推計14万人前後に上るとされるが、正確にはつかめていない。即死以外でも、原爆投下後に爆心地付近を訪れ、放射性物質を浴びた「入市被爆」で亡くなった人も多い。

爆心地から半径2キロ以内の死者のうち、約60%が熱線と火災による熱傷、約20%が爆風による外傷、残りの約20%が放射線障害によるものと考えられている。放射線は白血病などを引き起こし、今なお被爆者を苦しめている。

広島市の原爆死没者名簿には8月6日現在、29万7684人の名前が記されている。

仁科芳雄(にしな・よしお)

岡山県新庄村(現・里庄町)生まれ。東京帝国大電気工学科を卒業後、22年から理化学研究所の研究員に。戦前、陸軍が理研に委託した原爆開発「ニ号研究」の責任者を務めたが、ウラン濃縮などがうまくいかず断念する。戦後は日本学術会議の副会長を務め、国際会議で原子力の国際管理を提唱した。門下生には、ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹氏らがいる。

(中日新聞社2015年8月7日朝刊掲載)