戦後70年 志の軌跡 第4部 小島清文 <1> 地域紙の理想

15年10月2日

民主主義の実践に力 「主権者の自覚」促す

70年前、国内外で膨大な犠牲を出した末に、無残な敗戦を招いた日本。その無残さは、軍部主導の政府が言論の自由を圧迫し、戦況などの正確な情報を国民から遠ざけたことで拡大した。

報道機関の加担の下に、国民の多くは軍や政府の発表をうのみにした。国策を疑う者は「非国民」と非難された。

フィリピン戦線に従軍した後、ハワイの捕虜収容所で終戦を迎えた25歳の小島清文は、そんな祖国への怒りと悔いを胸に、戦後日本の土を踏む。

まぶたに鮮烈な、あれほどの犠牲を強いた国家とは何だったのか。二度と繰り返さないために、人々に何が必要なのか―。怒りと悔いは、1947年7月、地方の民主化を掲げて浜田市で週刊新聞「石見タイムズ」を創刊する原動力となった。

石見タイムズは、46年7月創刊の「浜田新聞」を前身とする。地元有力者から経営を任されていたのは、大正期からジャーナリストとして活躍した小島の父・清友。浜田市片庭町の編集室は、母・八重代の実家の敷地にあった。

復員して母の実家に身を寄せた小島は、「自分も新聞をやりたい」と言って父を驚かせる。戦中の43年9月に慶応大を繰り上げ卒業した小島は、横浜正金銀行(現三菱東京UFJ銀行)の採用が決まった上で、旧海軍に入隊していた。上京して銀行に辞表を出すと、父はあきれながらも喜んだという。

27歳で専務兼主筆に迎えられた小島は、紙名を石見タイムズと改め、新聞人としてのスタートを切る。紙型もA3判の裏表2ページから、タブロイド判4~8ページに一新。浜田市高田町に構えた本社のほか、益田、津和野、江津、温泉津、川本に支局を設け、通信部も含めて石見地方を広くカバーした。

その紙面に、小島の思いはどう反映したのだろうか。「あの村この町に密着し、人々の声を丹念に拾いながら、確かな見識で啓発する。その両立ぶりが素晴らしい」。石見タイムズの復刻を進める三人社(京都市)代表の越水治(64)は、随所に「戦後民主主義の息吹」を感じるという。

例えば51年9月8日付の記事「あす迎える講和の日」。日本が国際社会に復帰するサンフランシスコ講和条約の調印を前に、各所で「講和条約草案を読まれましたか」「読まれてどの点に関心を持たれたか」と尋ねている。

農村のお年寄りは「講和条約という言葉だけはよく聞く。分からない」。40歳の会社員は「簡単に目を通した。賠償については関心を持っている」。官庁街で男性10人、女性5人に聞くと、「読んだ」は男性3人だけ―。主権者の自覚の乏しさを突き付け、意識改革を促す。

講和条約の発効が迫った52年4月26日付は、社説で「民主主義を国民精神の骨格に」と説く。興味深いのは、紙面を大きく割いて「独立と婦人の覚悟」という記事を組み、「(女性の地位を)昔のような隷属的なものに後戻りさせてはならない」といった地元婦人会代表の主張を目立たせていること。地元の朝鮮人、中国人にもインタビューしている。

53年8月22日付の社説「若き世代へ」は、民主主義を「一つの政治制度ではなく、個々人の自由を愛する人間社会に根ざした『生活の仕方』だ」と解説し、摩擦や対立も「より幸福な社会」へ向かうプロセスとして尊ぶ。

「個人の自由を重んじ、弱者や少数者の意見に目配りする。そんな民主主義を唱え、紙面作りで実践している」と越水。主筆として社説を主に書き、編集長でもあった小島の思想そのものだろう。

元日本経済新聞記者の吉田豊明(79)=千葉市=は、2004年に「伝説の地方紙『石見タイムズ』」を著した。浜田市での少年時代に、学校新聞の「豆記者」として小島を取材した思い出がある。「戦後民主主義と口で言うのは楽だが、当時の石見地方でそれを実践するのは並大抵ではなかったろう」と、小島の苦闘に思いをはせる。

それでも小島は、個の確立と民主主義の掛け替えのなさを、観念的にではなく、過酷な戦場体験によってつかんでいた。「石見の地にその種をまいてくれた」と言う吉田も、それを受け取った一人なのだろう。=敬称略(道面雅量)

◇

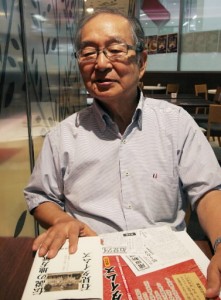

2002年、82歳で亡くなった「不戦の語り部」小島の生涯をたどると、地域紙に理想を注いだ若き日や、原点となった特異な戦争体験が浮かぶ。小島が戦場でつかみ、戦後に問い続けたものは何だったのかを追う。

(2015年10月2日朝刊掲載)