パグウォッシュ会議の被爆地開催の意義は 小沼通二・慶応大名誉教授に聞く

15年11月2日

<div style="font-size:106%;font-weight:bold;">被害直視 核廃絶を後押し</div><br>

1995年に広島市であった「パグウォッシュ会議」世界大会の組織委員長で、ことしの大会でも委員を務める小沼通二・慶応大名誉教授(84)=横浜市栄区=に、被爆地開催の意義や論点を聞いた。(水川恭輔) <br><br>

<strong>―会議の役割は。</strong><br>

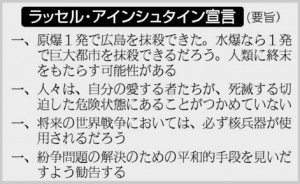

「ラッセル・アインシュタイン宣言」の一節「人間性を心に留め、その他は忘れよ」が象徴的だ。政治思想や国の違いを忘れ、人類の安全を脅かす核兵器をなくすために世界中の科学者らが協力することだ。米ソが核開発を競った冷戦下に両陣営が対話する場となり、政策への影響力を増そうと政府高官らの参加も広げてきた。百聞は一見にしかず。被爆地では、即時廃絶を困難と考える人も被害実態に衝撃を受け、人間性の観点で危機感の増した議論をできるだろう。 <br><br>

<strong>―過去2回の広島開催時と比べ、核をめぐる情勢の変化をどうみますか。</strong><br>

95年の大会は冷戦の終結を受け、宣言文は「今日、(核兵器廃絶と戦争以外による紛争の解決という)目標到達の機会を手にしている」と明るかった。大会5カ月後にノーベル賞を受け関心も高まった。2001年の米中枢同時テロを境に状況は悪化し、05年の大会では、核物質がテロリストに盗まれるなどのリスクが浮上した。近年は核兵器の量を減らしても、質の維持、向上を図る米国などの動きも懸念している。 <br><br>

<strong>―今大会の論点は。</strong><br>

国際社会では核兵器禁止条約締結に向けた非保有国主導の議論を通じ、核兵器の非人道性に理解が広がっている。科学者の知見も生かし、さらに深める。後押しする非政府組織(NGO)など市民との連携も考えたい。<br><br>

ただ、禁止条約はゴールではない。ラッセルらの宣言も似た協定を第一歩としたが、「戦争が起こるやいなや協定は拘束と考えられず、水爆製造にとりかかるだろう」とも指摘した。核戦争を避けるには、その芽となりかねない地域紛争を平和的に解決する手段の議論も欠かせない。 <br><br>

<strong>―被爆国、日本の科学者ならではの役割は。</strong><br>

会議が75年に開いた京都シンポジウムの「湯川・朝永宣言」は廃絶を阻む核抑止論からの脱却を訴えた。が、40年たつ今も日本政府は米国の「核の傘」を必要と考えている。核兵器と一緒に生きられない、と提言し続けなければいけない。 <br><br>

一方、核兵器廃絶運動の歩みを知る科学者が減り、関心が薄まっているのが心配だ。大学の雇用環境が厳しさを増し、成果に追われて社会的使命を考える余裕がない若手が目立つ。活発な議論で広島、長崎、ビキニが原点となった会議の歴史継承にもつなげたい。 <br><br>

<strong>こぬま・みちじ</strong><br> 1931年東京都生まれ。東京大大学院博士課程修了。専門は素粒子論、科学と社会。92~2002年にパグウォッシュ会議評議員。世界平和アピール七人委員会の委員も務める。 <br><br>

<strong><核兵器をめぐる動きとパグウォッシュ会議の歩み></strong><br><br>

1945年 8月 米軍が広島と長崎に原爆を投下<br>

54年 3月 マーシャル諸島ビキニ環礁での米国の水爆実験で、静岡県焼<br> 津市のマグロ漁船第五福竜丸が被曝(ひばく)<br>

55年 7月 著名な科学者11人が核兵器廃絶と紛争の平和的解決を訴え<br> て署名した「ラッセル・アインシュタイン宣言」を発表<br>

57年 7月 宣言を受けてパグウオッシュ会議がカナダで初会合。科学者<br> 22人が核兵器の危険性などを議論<br>

63年10月 部分的核実験禁止条約(PTBT)が発効<br>

70年 3月 核拡散防止条約(NPT)が発効<br>

75年 8月 京都市でパグウォッシュ・シンポジウム。ノーベル賞受賞者<br> の湯川秀樹と朝永振一郎らが核抑止論による安全保障は誤り<br> と訴える「湯川・朝永宣言」発表<br>

86年 4月 チェルノブイリ原発事故<br>

89年11月 東西冷戦の象徴のベルリンの壁が崩壊<br>

95年 5月 NPT無期限延長を決定<br>

7月 広島市で国内初のパグウォッシュ会議第45回世界大会。冷<br> 戦終結後の核兵器削減の動きに触れ「世界は核兵器と戦争の<br> 廃絶という目的の達成に向けて決定的な前進を遂げることが<br> できる」とする「広島宣言」採択<br>

12月 パグウォッシュ会議と当時のロートブラット会長がノーベル<br> 平和賞を受賞。理由は「核兵器の脅威を減らすため、政治的<br> 分断を超えて科学者と政策決定者を協力させてきた」とし、<br> 「広島宣言」にも触れる<br>

96年 9月 国連総会で包括的核実験禁止条約(CTBT)採択。現在ま<br> で未発効<br>

2001年 9月 米中枢同時テロ<br>

03年 1月 北朝鮮がNPT脱退を宣言<br>

05年 7月 広島市でパグウォッシュ会議第55回世界大会。テロの脅威<br> に触れ、核物質の厳重な管理・処分と核兵器禁止条約の締結<br> を呼び掛ける「広島宣言」を採択<br>

11年 3月 福島第1原発事故が発生<br>

15年 5月 NPT再検討会議決裂<br>

11月 長崎市でパグウォッシュ会議第61回世界大会<br><br>

(2015年10月31日朝刊掲載)