グレーゾーン 低線量被曝の影響 第4部核大国の足元で <中> 国策の影

16年6月20日

健康不安 あえぐ労働者

核大国の米国は、旧ソ連との核軍拡競争をエスカレートさせていった冷戦期、軍事、民生利用の両面で研究・開発を強力に推し進めた。特に核兵器の関連施設ではマンハッタン計画以来、労働者が平時の業務や放射能漏れ事故など、さまざまな場面で被曝(ひばく)、健康被害を訴えている。エネルギー省が管轄するこれらの施設でどれだけ被害が認められているのか。逆に救済されないままなのか。「国策」の影に目を凝らし、全体像を浮き彫りにしようとする試みもわずかながら出てきている。(金崎由美)

紙面イメージはこちら

プルトニウム汚染事故 会社「大した被曝ではない」

「病気になったら…」 怒りあらわ

「プルトニウムに汚染されたのに『大した被曝ではない』としか言われない。10年後、もし病気になったら誰が責任を取ってくれるのか」。アイダホ州東部の町アイダホフォールズの自宅で、ラルフ・スタントンさん(51)が大柄な体から怒りを吐き出した。

米国の原子力研究を担ってきたアイダホ国立研究所の作業員だった。米エネルギー省(DOE)の施設だが、運営はBEAという民間企業が受託。1960年代から92年まで高速炉の実験に使われたZPPRという施設で2011年11月、他の作業員15人とプルトニウム汚染事故に遭った。

施設には、「クラムシェル(二枚貝)」と呼ばれる燃料が大量に残っていた。平皿を2枚合わせたような金属容器。これを開いて中のプルトニウムを取り出し、別の容器に移し替える作業中、事故は起きた。

「30年は経過している古い容器で、熱を帯びているものも。作業にはグローブボックス(密閉容器)ではなく、ファミリーレストランのサラダバーみたいな台を使った。何より効率が最優先だった」と話す。

不安は、現実になった。手にしたクラムシェルの一つはプラスチック製で、テープが巻き付けてあった。「明らかにおかしいと責任者に相談したが、『作業を続けろ』と受け付けない。仕方なく容器を開けた」。隣にいた作業員が「パウダーだ」と叫んだ。プルトニウムが空気に触れて酸化し、「こしょうのような粉末」になっていた。

作業台の警報器は故障しており、数メートル先の警報器が作動するまで時間のロスがあった。避難後、服は脱がされたが、「汚染水タンクが満タンだからとシャワーも浴びさせてもらえなかった」。産業医の診察を受けると、プルトニウムの痕跡ともいえる放射性物質のアメリシウム241が肺に認められた。その晩、家で嘔吐(おうと)を繰り返した。それでも、翌日「インフルエンザだ」と一蹴された。

不安は家族にも及んだ。独自に専門家に頼み、自宅を調べてもらったら、ごく少量のプルトニウムが検出された。「家を買い替えるなんて無理。防毒マスクを着けて家じゅうを掃除した」。スタントンさんの傍らで、妻のジョディさん(47)が涙を拭った。

DOEは、事故の調査報告書で安全対策の欠如があったと認定し、BEA社に罰金を科した。その後、再発防止策が実施された。

しかし、スタントンさんの怒りは袋小路に迷い込んだ。「会社が開示した被曝線量は100ミリレム(1ミリシーベルト)。あり得ない」。「1ミリシーベルト」では、被害補償の道が狭まってしまう。さらなる情報開示や自宅の汚染を訴える中、会社側と激しく対立。13年末、「勤務中に居眠りした」と解雇された。「内部通報者への報復であり、違法だ」と会社を訴えている。

DOEの元安全分析官で、スタントンさんを支援している地元の市民団体「環境防衛研究所」のタミ・サッチャー氏は「極端にずさんな例ではある。だが、事故の影響を小さく見せようとする力が働くのは今回のケースだけでない」と指摘する。

スタントンさんは健康不安にさいなまれながら訴える。「そもそも、誰かが被曝しなければ、核物質を扱う仕事は成り立たない」

新聞グループ大手のマクラッチー社

調査報道 全体像を浮き彫りに

アイダホ国立研究所では、1961年に陸軍の試験炉の炉心が溶融して蒸気爆発、兵士3人が死亡する事故などが起きている。地元の環境団体は「大量の放射性廃棄物を抱え、土壌や地下水の汚染もある」と指摘する。

もちろん、全米規模の問題でもある。かつて長崎原爆のプルトニウム製造を担ったワシントン州のハンフォード核施設に至っては、「全米で最も汚染された核施設」が代名詞だ。

では、全米の核施設でどれだけの労働者が健康被害を受けているのか。意外にも近年まで十分把握されてこなかった。被曝でがんなどの病気になったと労働者が確信しても、エネルギー省などを提訴するハードルは高く、泣き寝入りする人が多かったからだという。

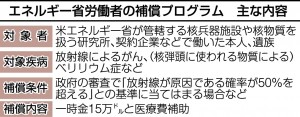

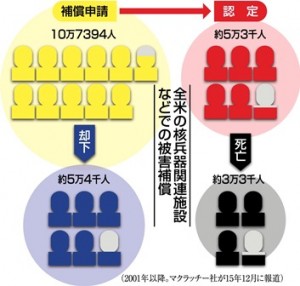

変化は2000年に訪れた。連邦議会が「エネルギー従業員職業病補償プログラム法(EEOICPA)」を制定。裁判を経ずに補償される道が開かれた。

この制度に着目したのが新聞グループ大手のマクラッチー社だ。連邦政府に情報公開請求し、補償申請に関連した7千万項目の電子データの開示を受けた。分析結果と当事者取材とを合わせて昨年、同社傘下にある29の地方新聞などで調査報道を展開。ウェブサイトには10万人を超す対象者一人一人の生死や病気など、膨大な記録を載せている。

「少なくとも、被害を認定された3万3488人の労働者が既に亡くなった」。首都ワシントンのオフィスで、ロブ・ホタカイネン記者は「数字だけではなく、顔の見える個人の苦しみを感じてほしい。冷戦期よりも安全対策は厳しくなっていても、被害は続いている」と強調した。

政府は当初、年間3千人に1億2千万ドル(約124億円)の支払いを見込んでいたという。実際には14年間で120億ドル(約1兆2480億円)と約7倍。それでも、施設や被曝線量によっては被害の立証が難しく、認定率は5割に満たないとしている。

「今後1兆ドル(約104兆円)を投じて核兵器の近代化を進めようとしている米国は、被害から教訓を得ているのか」。報道を通して問い掛けている。

エネルギー従業員職業病補償プログラム法

疫学調査を尊重し制定

エネルギー従業員職業病補償プログラム法(EEOICPA)の制定は、当時のクリントン政権が核兵器の関連施設での健康被害を全面的に認めたことが転機になったという。連邦議会も「極度に危険であり…少量の暴露でも医学的な害を及ぼす」と明確に述べた。

被害者の声に加え、数々の疫学調査の結果が尊重された形だ。ただ、内容は必ずしも一致していない。

例えば、広島原爆のウラン製造でも知られるテネシー州オークリッジ。全てのがん死亡の過剰相対リスクは原爆被爆者の10倍▽45歳以上になってからの被曝の蓄積が死亡リスクを上げる―との論文が出ている。これらの結論に対し、がん死亡には喫煙の影響が入っているという批判もある。基準内の被曝でもがんが増えたとする研究の一方、逆の結果を得た研究もある。

オークリッジで疫学調査を実施したノースカロライナ大チャペルヒル校のデービッド・リチャードソン准教授は「原発などと違い多様な物質を使った研究や作業が行われる施設では、他の有害物質も含めた複合的な汚染に労働者が苦しんでいることも忘れてはならない」と指摘している。

アイダホ国立研究所

1949年、前身の施設が開設。東京都より広い敷地に、これまで計52の原子炉を設置。核燃料サイクルや新型原子炉の研究だけでなく、核不拡散技術やサイバー攻撃対策なども研究。軍事と結びついた歴史も色濃い。原子力艦船の原子炉を最初に開発。使用済み核燃料を再処理し、他施設で核兵器製造に再利用された。

(2016年6月20日朝刊掲載)